国民生活基礎調査のデータは、毎年80%程の確率で介護福祉士国家試験の設問や選択肢に取り上げられています。この記事ではこれまでに介護福祉国家試験で取り上げられたデータをピックアップしていきます。

国民生活基礎調査とは

国民生活基礎統計を作成するために、厚生労働省が行う基幹統計調査です。全国から無作為に抽出した世帯・個人を対象に、3年ごとに大規模調査、その中間の各年に小規模調査を行っています。大規模調査では、世帯の構成と健康・介護・貯蓄・所得の状況、小規模調査では世帯・所得の状況を調べています。最新の大規模調査は2022(令和4)年です。

※2020年の国民生活基礎調査は、コロナの影響で中止となっています。

健康・介護・貯蓄に関する事項は、大規模調査年のみに実施されています。

介護福祉国家試験で以下のようなかんじで出題されています。

「2016年(平成28年)国民生活基礎調査」(厚生労働省)による世帯状況に関する次の記述のうち、正しいものを1つ選びなさい。

1.「夫婦と未婚の子のみの世帯」、「単独世帯」、「夫婦のみの世帯」のうち、最も多い世帯構造は「夫婦のみの世帯」である。

出典 第30回 介護福祉士国家試験

2.「高齢者世帯」は全世帯の30%を上回っている。

3.世帯類型別にみると、「母子世帯」の割合は、5%を上回っている。

4.65歳以上の「単独世帯」では、男性よりも女性が多い。

5.65歳以上の男性の「単独世帯」における年齢構成では、男性は75~79歳が最も多い。

介護福祉国家試験でこれまでに使用されたことのある国民生活基礎調査のデータ

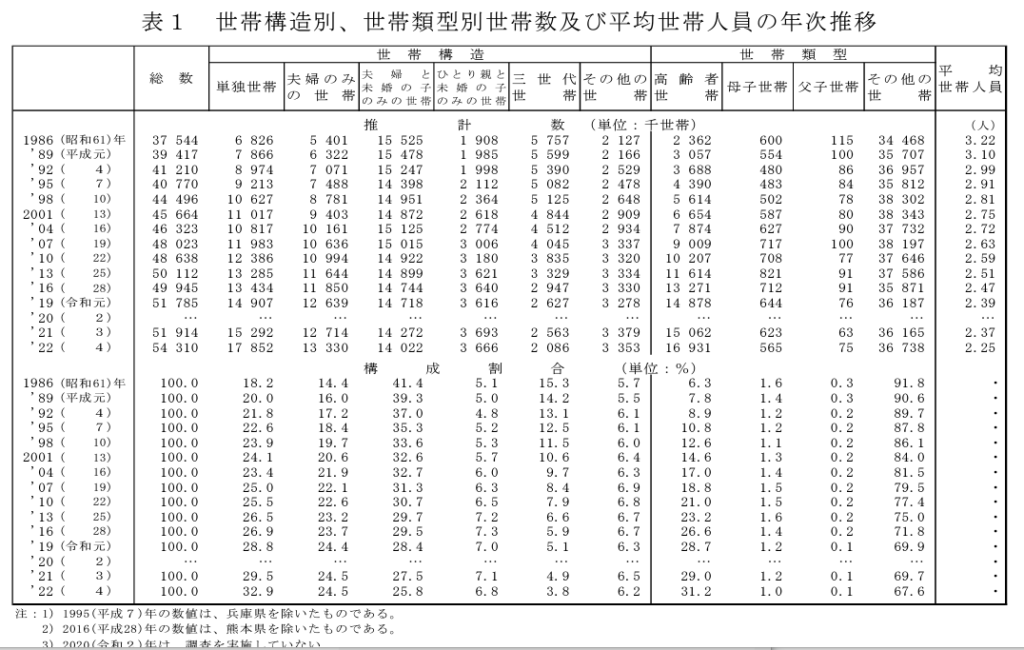

世帯構造

世帯構造のデータに関しては、介護の社会化の記事の世帯構造の項目で説明しています。

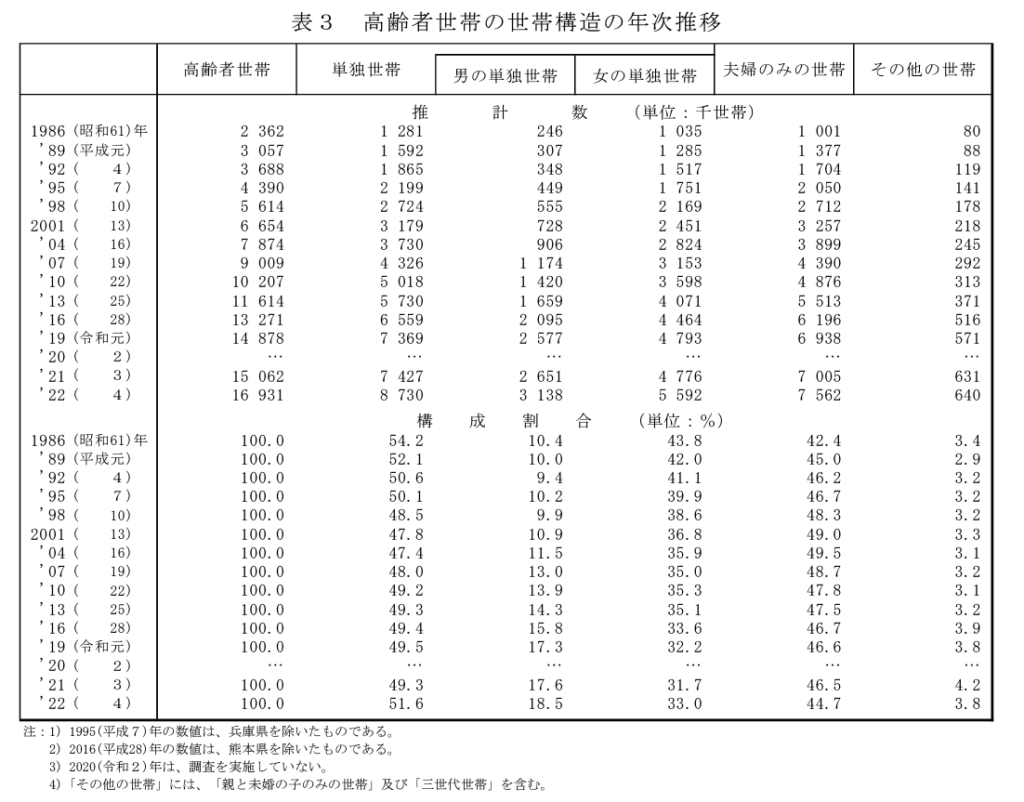

高齢者世帯

出典 国民生活基礎調査(2022年)

高齢者世帯は、65歳以上の者のみで構成するか、またはこれに18歳未満で未婚の者が加わった世帯のことです。「高齢者世帯」は 全ての世帯でみると、1693 万 1 千世帯(全世帯の 31.2%)となっています。

ここからいろんなデータを紹介していきますが、データの分母が何かというのを意識しておいてください。例えば、すべての世帯の中での単独世帯の割合と全高齢者世帯の中での単独世帯の割合、というように分母が違うと、数字が変わります。

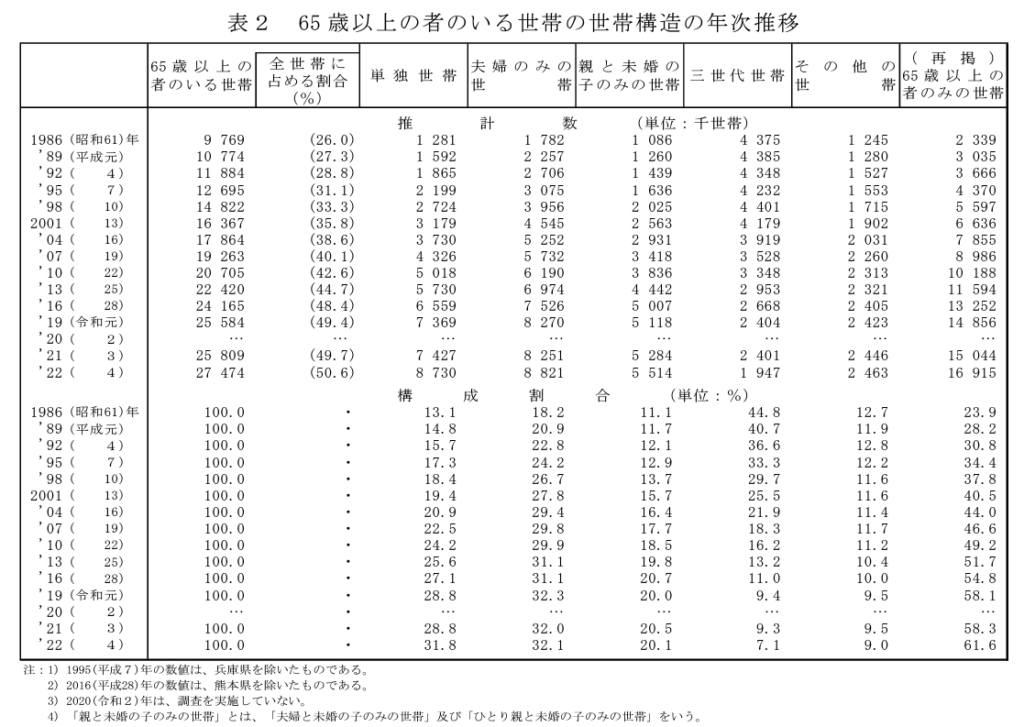

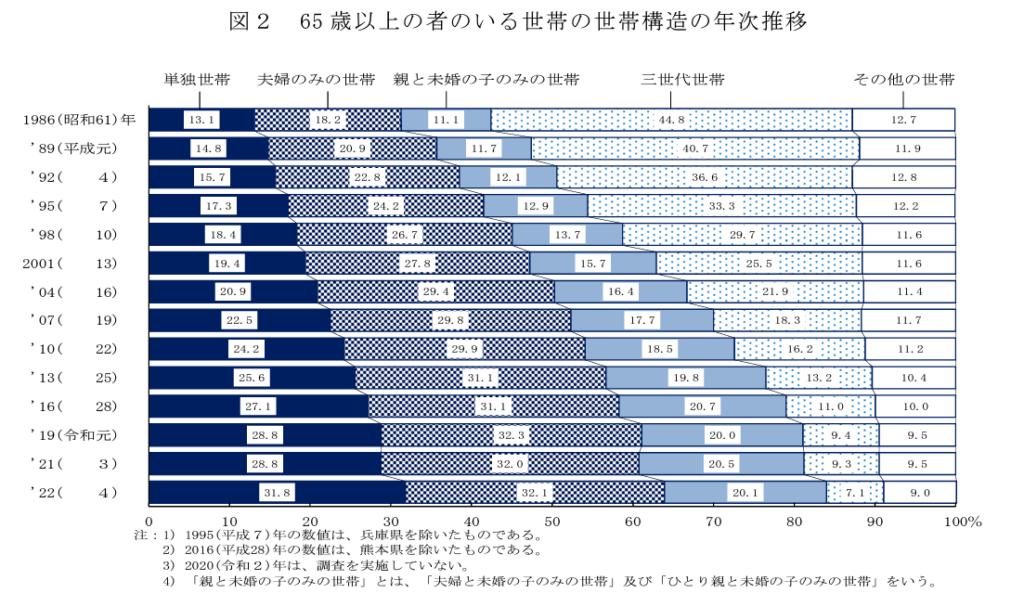

65歳以上の者のいる世帯

国民生活基礎調査2022

「65 歳以上の者のいる世帯」は 2747 万 4 千世帯(全世帯の 50.6%)となっています。

約半分です

先ほど説明した「世帯構造」の内訳を「65歳以上の者のいる世帯」に限定してみると、つまり分母を65歳以上の者のいる世帯にすると、下のような順位になります。

- 夫婦のみの世帯(65 歳以上の者のいる世帯の32.1%)

- 単独世帯(同 31.8%)

- 親と未婚の子のみの世帯(同 20.1%)

- 三世代世帯(同7.1%)

全世帯でみると1位が単独世帯で2位が夫婦と未婚の子のみの世帯だったんですが、65歳以上の者のいる世帯でみると順位がかわってきます。

(参考資料)

出典 国民生活基礎調査(2022年)

さらに、「高齢者世帯」に限定して調べると、つまり分母を高齢者世帯にすると、下のようになります。

国民生活基礎調査2022

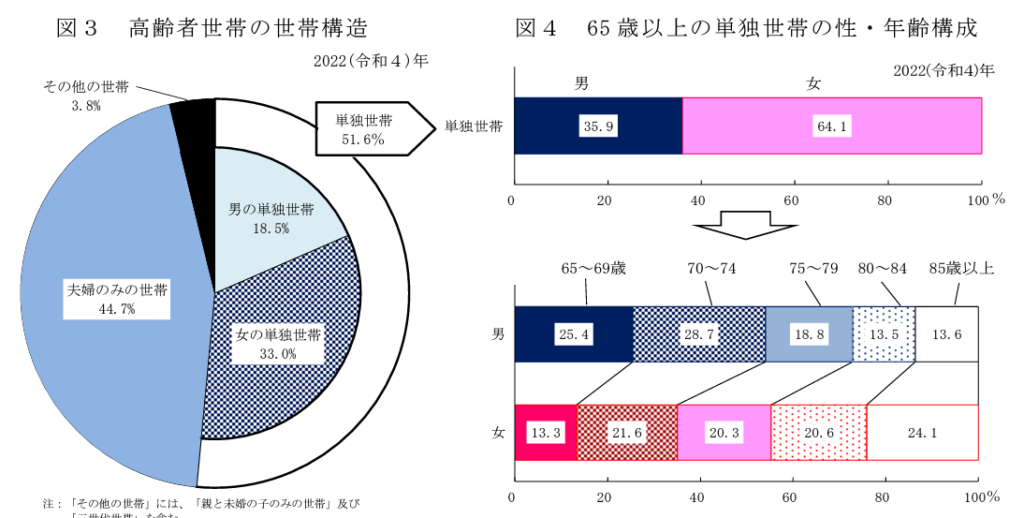

- 単独世帯(高齢者世帯の 51.6%)

- 夫婦のみの世帯(同44.7%)

となって、単独世帯がトップになります。

(参考資料)

出典 国民生活基礎調査(2022年)

高齢者の「単独世帯」は増加傾向にあります。

高齢者世帯の単独世帯(つまり一人暮らしのお年寄り)

また、上のグラフをみると、男は 35.9%、女は 64.1%となっており、女性の一人暮らしの方が多い。性別に年齢構成をみると、男は「70~74歳」が28.7%、女は「85歳以上」が 24.1%で最も多くなっています。

高齢者世帯で女性の一人暮らしの方が多いのは、女性の平均寿命の方が長い( 男性81.25年、女性87.32年 )というデータも関連してそうですね。

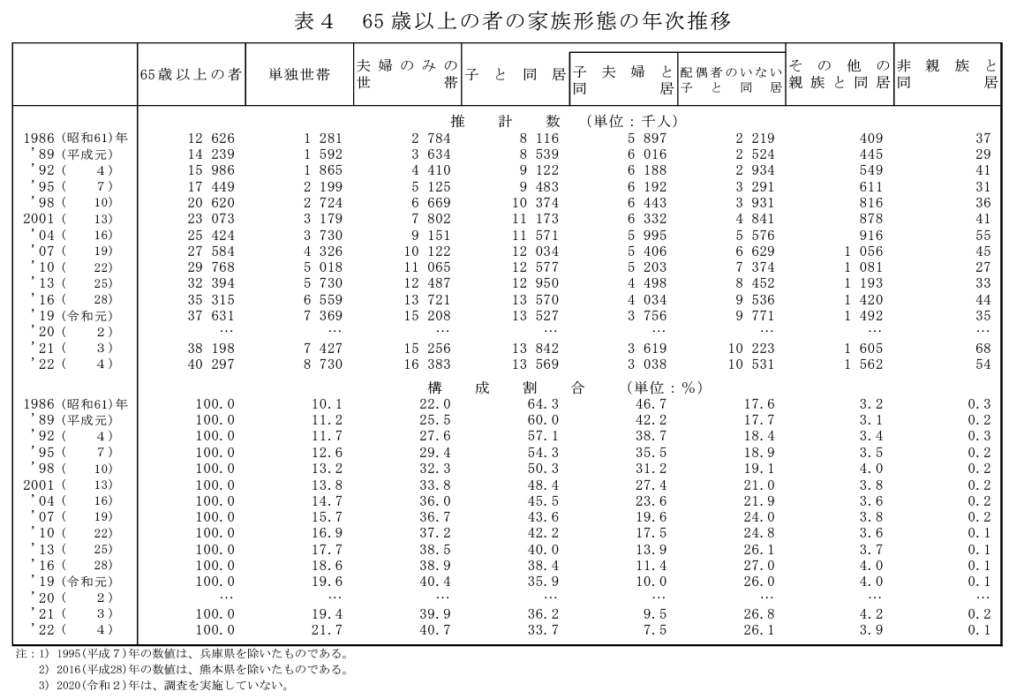

65歳以上の者の家族形態

出典 国民生活基礎調査(2022年)

次に65歳以上の者の家族形態をみてみます。今度は分母が65歳以上の個人です。世帯ではありません。

- 夫婦のみの世帯(65歳以上の者の40.7%)

※夫婦の両方または一方が65歳以上 - 子と同居(同33.7%)

- 単独世帯(21.7%)

となっており、65歳以上の者の子との同居率は5割を下回っています。

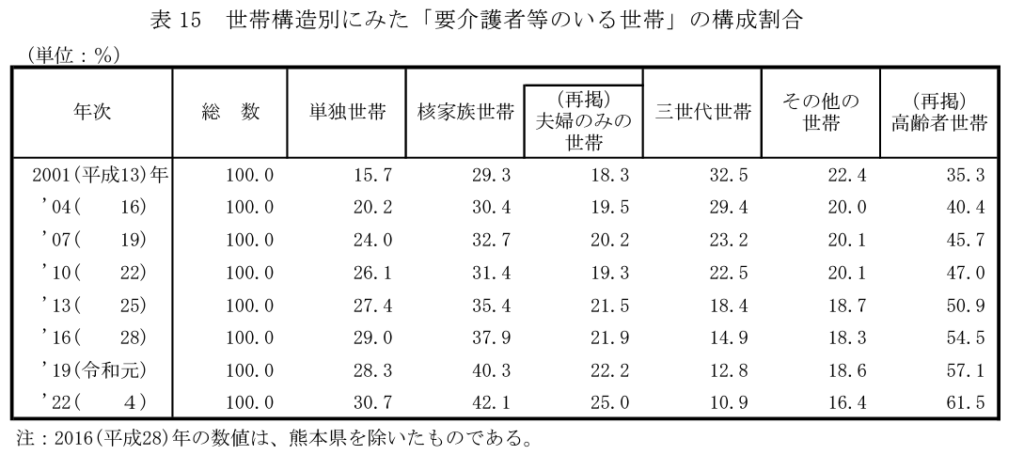

要介護者等のいる世帯の状況

出典 国民生活基礎調査(2022年)

介護保険法の要支援又は要介護と認定された者のうち、在宅の者(以下「要介護者等」といいます。)のいる世帯の世帯構造をみると、

- 核家族世帯(42.1%)

- 単独世帯(30.7%)

となっており、年次推移をみると、「単独世帯」「核家族世帯」の割合は上昇傾向であり、「三世代世帯」の割合が低下しています。

核家族は、夫婦のみか、親と未婚の子のみの世帯なので、このデータから、介護が必要になった親と未婚のこどもが同居している世帯や、老々介護になっている夫婦が増えていることがみてとれます。

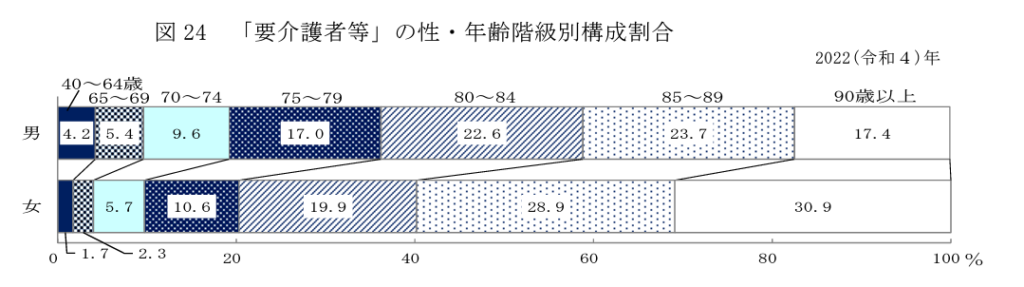

要介護者等の年齢階級別構成割合

出典 国民生活基礎調査(2022年)

要介護者等の年齢を年次推移でみると、年齢が高い階級が占める割合が上昇しています。2022年の要介護者等の年齢を性別にみると、男は「85~89 歳」の 23.7%、女は「90 歳以上」

の 30.9%が最も多くなっています。

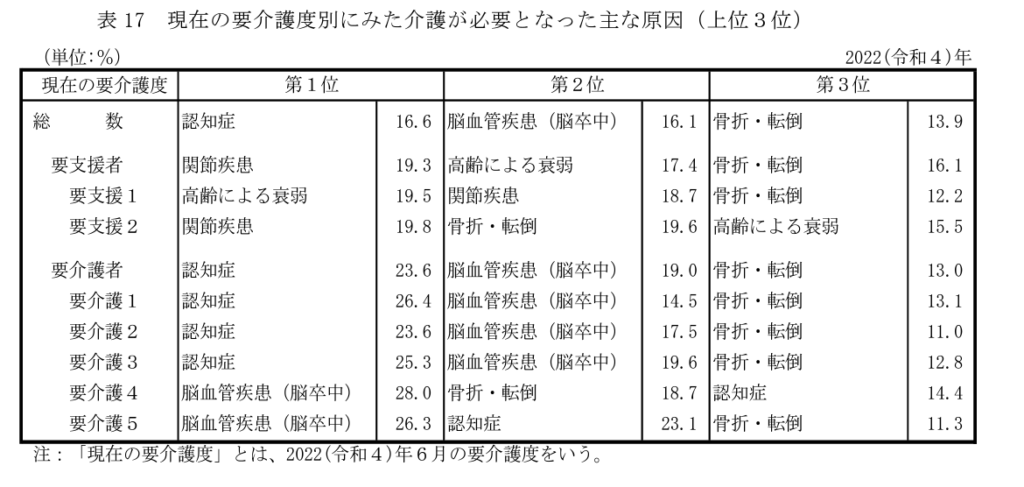

介護が必要になった主な原因(要介護度別)

出典 国民生活基礎調査(2022年)

要支援者では

- 関節疾患( 19.3%)

- 高齢による衰弱(17.4%)

要介護者では

- 認知症(23.6%)

- 脳血管疾患(脳卒中)(19.0%)

となっています。

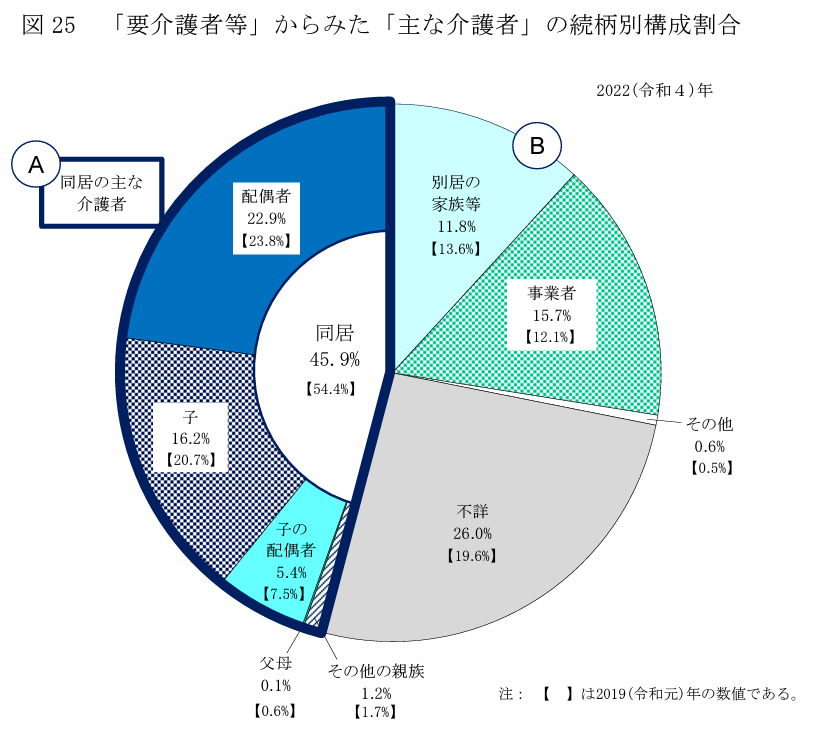

主な介護者

出典 国民生活基礎調査(2022年)

主な介護者をみると、

- 同居の者(45.9%)

- 事業者(15.7%)

- 別居の家族等(11.8%)

「同居の者」の主な介護者の要介護者等との続柄をみると、

- 配偶者(22.9%)

- 子(16.2%)

- 子の配偶者(5.4%)

となっています。

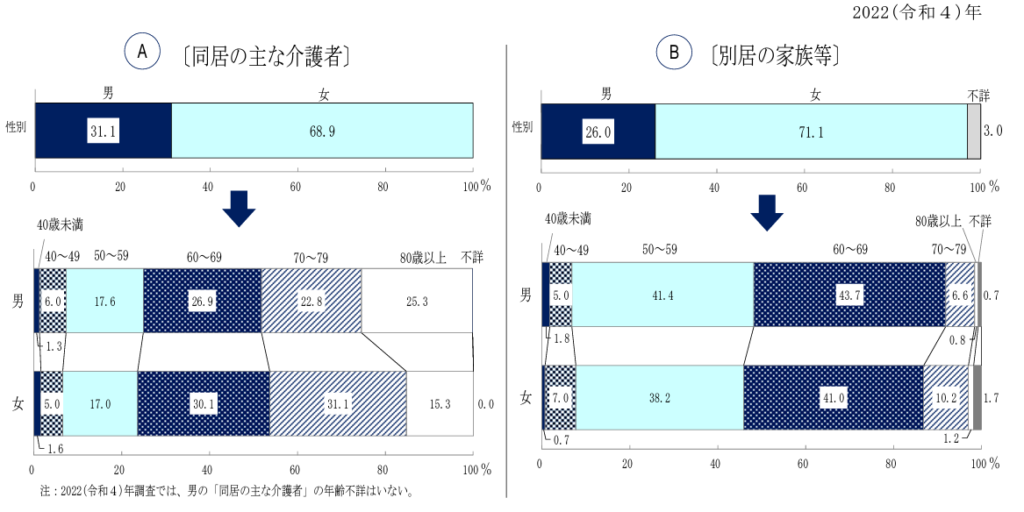

国民生活基礎調査2022

また、「同居」の主な介護者を性別にみると、男性 31.1%、女性 68.9%で女性が多く、これを年齢階級別にみると、

男性は

- 60~69歳(26.9%)

- 80歳以上(25.3%)

- 70~79歳(22.8%)

女性は

- 70~79歳(31.1%)

- 60~69歳(30.1%)

- 50~59歳(17.0%)

男女とも60歳以上の割合が半数を超えています。

また、

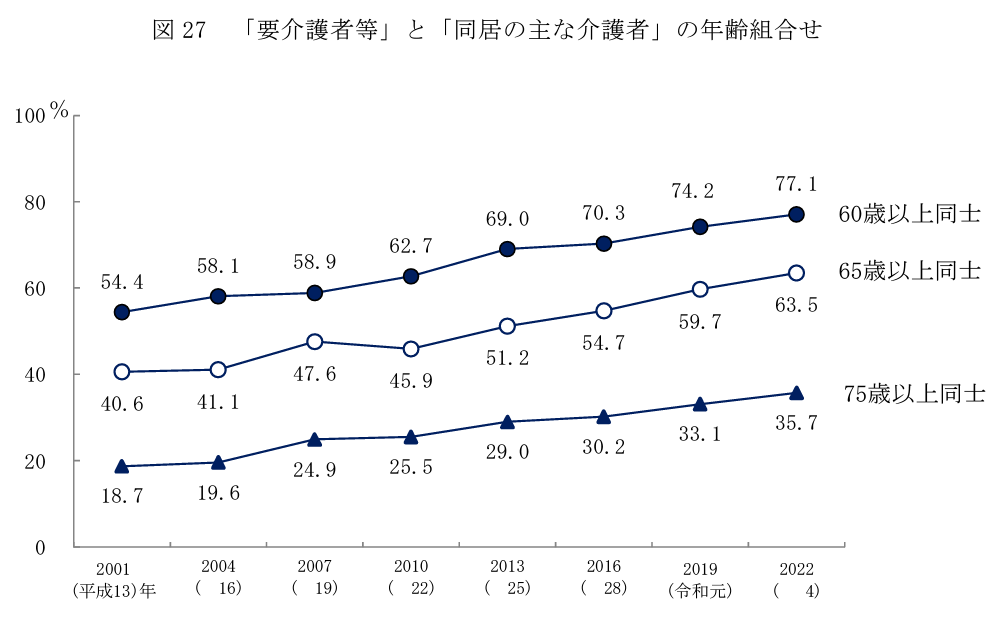

国民生活基礎調査2022

「要介護者等」と「同居の主な介護者」について、年齢の組合せをみると、

「60歳以上同士」の割合は77.1%、「65歳以上同士」は63.5%、「75歳以上同士」は35.7%となり、年次推移でみると、いずれも上昇傾向となっています。

老々介護が増えていることは、このデータが示しています。

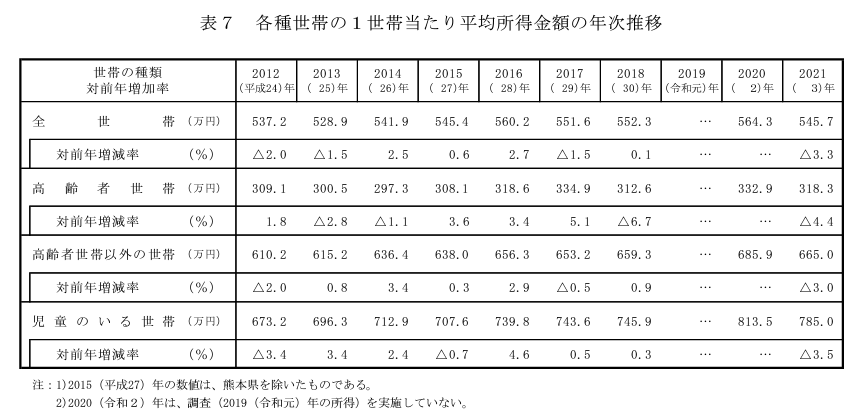

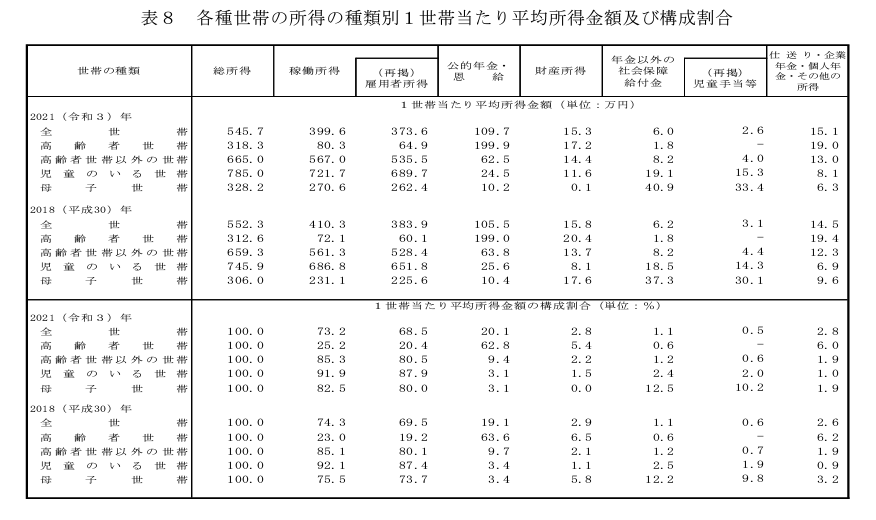

高齢者世帯の平均所得

出典 国民生活基礎調査(2022年)

2015年以降、高齢者世帯における1世帯あたりの平均所得金額は300万を少し上回るという感じです。

高齢者世帯の所得の状況

出典 国民生活基礎調査(2022年)

2022年度の国民生活基礎調査によると、高齢者世帯の所得の状況は、

- 公的年金・恩給(62.8%)(200万円程)

- 稼働所得(25.2%)(80万円程)

となっています。2018年と比べると公的年金・恩給の割合が減って、稼働所得が増えているので、働いている高齢者が増加していることがわかります。

出典 国民生活基礎調査(2022年)

また、公的年金・恩給を受給している高齢者世帯のなかで公的年金・恩給の総所得に占める割合が100%の世帯つまり公的年金・恩給に100%頼っている世帯は44%となっています。

ちなみに、恩給というのは、 ある年数勤めて退職または亡くなった国家公務員や地方公務員、またはその遺族に、国から与えたられる金銭のことです。

高齢社会白書とは|過去に介護福祉士試験に出題されたデータを紹介

高齢社会白書とは、高齢社会対策基本法に基づき、平成8年から毎年政府が国会に提出している年次報告書です。高齢化の状況や政府が講じた高齢社会対策の実施の状況、また、高齢化の状況を考慮して講じようとする施策について明らかにしているものです。

家庭内での事故発生場所

65歳以上の者の事故は住宅が最も多く、事故時の場所は、高齢社会白書によると、

- 居室(45.0%)

- 階段(18.7%)

- 台所・食堂(17.0%)

の順に多い。

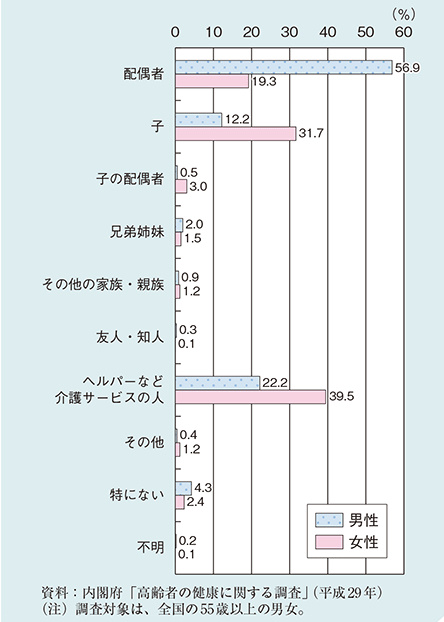

介護が必要になった場合に、最も介護を頼みたいのは誰か

男性1位:配偶者

女性1位:介護サービスの人

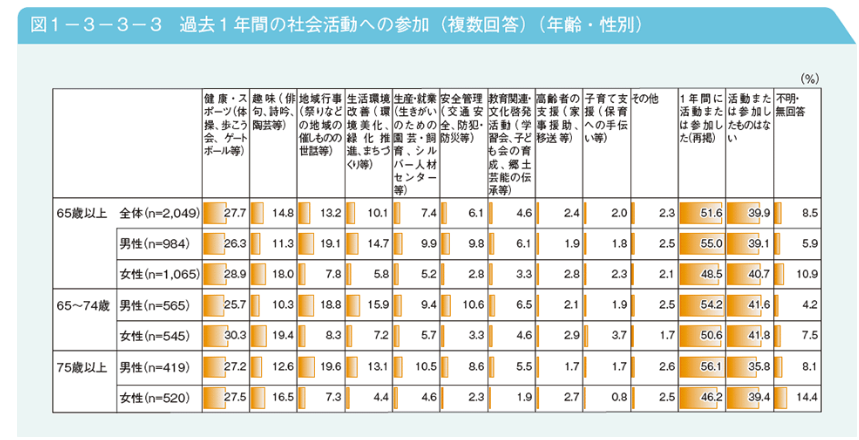

60歳以上の者の社会活動の状況

過去1年間の社会活動への参加を見ると、65歳以上の人のうち、社会活動に参加した人は51.6%となっている。

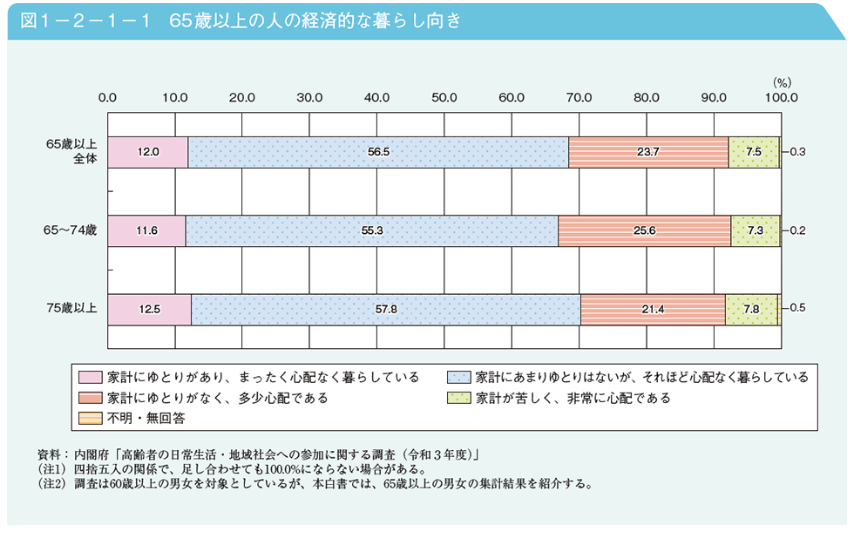

60歳以上の者の暮らし向き

内閣府の調査では、経済的な暮らし向きについて「心配がない」(「家計にゆとりがあり、まったく心配なく暮らしている」と「家計にあまりゆとりはないが、それほど心配なく暮らしている」の計)と感じている人の割合は全体で68.5%となっています。

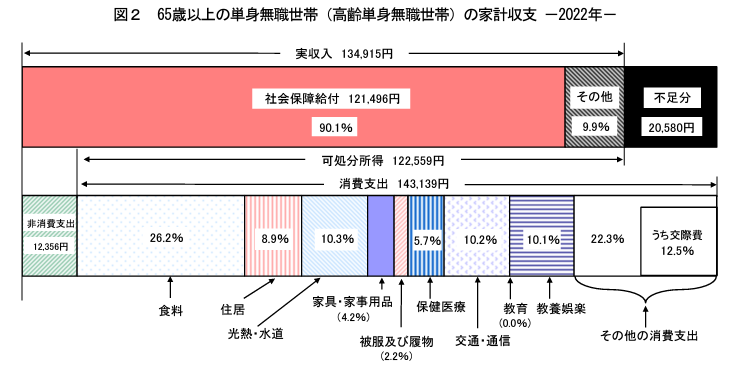

家計調査

家計調査は、国民生活における家計収支の実態を把握して、景気動向の重要な要素である個人消費の動向など、国の経済政策・社会政策の立案のための基礎資料を提供するため、総務省統計局が毎月実施している統計調査です。

介護福祉士国家試験では、高齢単身無職世帯の家計収支などが設問に使われたことがあります。

2017(平成29)年度の家計調査(総務省統計局)における高齢単身無職世帯の家計収支に関する次の記述のうち、正しいものを1つ選びなさい。

1.主な収入源は仕送りである。

(第27回介護福祉士国家試験過去問改)

2.主な支出は保健医療費である。

3.1か月の実収入は15万円を超える。

4.消費支出が可処分所得を上回っている。

5.非消費支出は5千円以下である。

高齢夫婦無職世帯と高齢単身無職世帯の家計収支

総務省統計局(65歳以上の高齢夫婦無職世帯の家計収支2022)

総務省統計局(65歳以上の高齢単身無職世帯の家計収支2022)

ポイントは

- 実収入の約9割は社会保障給付(年金等)である

- 主な支出は食費である

- 赤字である

- 非消費支出は高齢夫婦無職世帯で3万円以上、高齢単身無職世帯で1万円以上

このあたりです。

支出の名目に関して少し補足説明しておきます。

・消費支出

いわゆる生活費で、食費、医療費、光熱費などです

・非消費支出

直接税や社会保険料など消費を目的としない支出です。

・可処分所得

実収入ー非消費支出です。

お疲れ様です。「介護の基本」13/13 全記事読破です!

一番ボリュームのある科目なので疲れたと思います。少し休憩しましょう。

サイトトップへ⇒keatonblog

コメント