事故防止と安全対策

リスクマネジメント

リスクマネジメントは、一般に危機管理と訳されます。事故発生を未然に防止することや、発生した事故を速やかに処理することにより、組織の損害を最小限に食い止めることを目的としています。リスクマネジメントは、人間は間違いを起こすということを前提に、起こした間違いが事故につながらないようにするための問題解決プロセスです。

インシデントとアクシデント

インシデント(ヒヤリ・ハット)

ヒヤリ・ハットした出来事や介護者が気づいていなくても、潜在的に事故につながる可能性のあるものです。インシデントについての情報を把握・分析するための報告書をインシデントレポートといいます。

例えば、タイヤロックしていない車いすがリビングに置いてあるとします。利用者がその車いすを持って体を支えようとした時に、動きそうになった車いすを近くにいた介護職員が支えた、というような場面です。事故は起こっていませんが、近くに介護職員がいなければ転倒事故につながった可能性もあります。

アクシデント

インシデントに気づかなかったり、適切な処置が行われなければアクシデント(事故)が発生します。アクシデントについての情報を把握・分析するための報告書をアクシデントレポートといいます。

ハインリッヒの法則

1930年代にアメリカのハインリッヒが発表したハインリッヒの法則(1:29:300の法則)は、労働災害の調査から見出された事故の重大性と発生頻度の関係を示したものです。1件の重大事故の背景には29件の軽傷を伴う事故と、300件のヒヤリ・ハットする体験があるという法則です。さらに、ヒヤリ・ハットの背景には数千の安全とは言えない行動や状態が存在するとされています。介護施設の事故およびヒヤリ・ハット事例発生に伴い、事例の分析を行う場合には、事故の直接の原因だけではなく、その背景要因も含めた事故発生の問題点の究明が重要です。明らかになった問題点については、現場に速やかにフィードバックし、再発を予防することが大切です。

事故対応

介護の場面で発生した事故については、介護福祉士などの発見者からリーダーに報告し、最終的に施設や事業所の管理者に報告するしくみを整備することが義務付けられています。

介護保険施設や事業所内では、チーム全体に事故情報が口頭と事故報告書で伝達していく仕組みが重要です。事故発生の経緯とその後の対応などを組織的に共有することで、事故が再発しないようにします。

また、介護保険法や老人福祉法の規定に基づく運営基準において、介護事故について市区町村や家族への報告が義務付けられています。

そして事故の状況や、事故の処置についての記録は、作成の日から2年間保存しなければなりません。

JISマーク

JISマークのJISは、日本工業規格「Japanese Industrial Standards」の略称で、JISマーク表示制度は、国に登録された機関による製品の品質を保証する第三者認証制度です。

どういうものかというと、その製品を作ってるメーカーが、自社の製品について、「規格を満たしてます。強度や品質管理も完璧です」と言っても、

「自分のとこの製品なら悪いようには言わんでしょ。」

となるので、国が選んだ第三者機関が、メーカからの申請を受けて、 書面審査や現地審査を行い、原材料や強度、工場での品質管理状況などを細かく調査して、基準を満たしていれば、JISマークの表示が認められるというものです。

第三者機関は、福祉用具の認証機関としては、財団法人・日本文化用品安全試験所などですが、試験的には覚える必要はありません。JISマークの表示対象となる福祉用具は、手動車いす、電動車いす、在宅用電動介護用ベッドなどです。

JISマークの表示は義務ではなく任意のため、規格を満たさなくても製造・販売はできますが、消費者にとっては商品を安心して購入するための目安となります。

非常災害対策

非常災害対策計画

介護保険施設や事業所においては、「非常災害対策計画」を作成して、非常災害時の関係機関への通報連携体制を整備して年2回以上の消火・避難訓練が義務づけられています。「非常災害対策計画」は、火災のみではなく、水害・土砂災害、地震等、地域の実情にも鑑みた災害にも対処できる計画にしなければなりません。消防計画および消防業務の実施については、防火管理者を置くこととされています。

「非常災害対策計画」の内容は職員間で十分共有するとともに、関係機関と避難場所や災害時の連絡体制等必要な事項についても認識を共有していなければなりません。

実際に避難勧告があっても、目が見えない人とか、麻痺があって動けない人とか、避難するのにサポートがいる人の安否確認や避難支援などを実施するために、市区町村長は、避難行動要支援者名簿を作成しておかなければならない、と災害対策基本法によって定められています。

市町村長は、当該市町村に居住する要配慮者のうち、災害が発生し、又は災害が発生するおそれがある場合に自ら避難することが困難な者であつて、その円滑かつ迅速な避難の確保を図るため特に支援を要するもの(以下「避難行動要支援者」という。)の把握に努めるとともに、地域防災計画の定めるところにより、避難行動要支援者について避難の支援、安否の確認その他の避難行動要支援者の生命又は身体を災害から保護するために必要な措置(以下「避難支援等」という。)を実施するための基礎とする名簿(以下この条及び次条第一項において「避難行動要支援者名簿」という。)を作成しておかなければならない。

出典 災害対策基本法

事業継続計画(BCP)

すべてのサービス事業者を対象に災害時の計画と感染症蔓延時の計画を作って、年1回以上の研修(新規採用時は必ず実施)や訓練(シミュレーション)の実施が義務付けられました。

感染対策の強化や非常災害対策計画が、普段からの対策で、事業継続計画(BCP)は、洪水などの災害や、感染症クラスターが発生した場合など、さまざまな緊急事態を想定し、重要な業務を早期復旧させることを目的にした計画です。ちなみにBCPはBusiness Continuity Planの頭文字をとったものです。

福祉避難所

福祉避難所とは、災害時に学校などの一般避難所では生活することが困難な高齢者、障がいのある人、乳幼児、難病患者、妊産婦などの要配慮者が避難する施設です。

要配慮者というのは、身体等の状況が特別養護老人ホーム等へ入所するには至らない程度の者であって、避難所での生活において、特別な配慮を要する者です。

具体的には、高齢者、障害者の他、妊婦、乳幼児、病弱者等、避難所での生活に支障をきたすため、避難所生活において何らかの特別な配慮を必要とする者、およびその家族です。

なお、特別養護老人ホーム等の入所対象者はそれぞれ緊急入所等を含め、当該施設で適切に対応されるべきであるため、原則として福祉避難所の対象者にはなりません。

福祉避難所は、要配慮者の状態に応じて安心して生活ができる体制が整備されており、特別な配慮が受けられますが、必要に応じて開設される二次的避難所であり、最初から福祉避難所として利用することはできません。また災害時に直接避難することもできません。

まずは、小中学校等の一般の指定避難所に避難し、そこで保健師などにより福祉避難所への移動が適当と判断された方が福祉避難所に移動することになります。

介護従事者の安全と健康

ボディメカニクス

ボディメカニクスは、 人間の運動機能である骨・関節・筋肉等の相互関係の総称で、介護の場面では、 姿勢を安定させて最小限の労力で要介護者を支えたり、動かしたりすることができる介護技術のことを指します。

主に移乗などの身体介護で使ってますね。

ボディメカニクスの原則

- 支持基底面積を広くとる

支持基底面積は、身体の床面に接している部分を直線で結んだ面積のことです。 両足を肩幅に広げたり、片方の足を斜め前に出したりして、支持基底面を広げると、足を閉じているときより、身体が安定します。 - 重心の位置を低くする

膝を曲げて重心をさげると腰の負担が軽減されて、しっかり支えることができます。 - 重心を近づける

介護者と利用者双方の重心が近いほど介助が容易になります。手を伸ばして、寝たきりの人の上半身を起こすよりも、密着して起こした方が負担が少ないです。 - 水平移動

対象を持ち上げるのではなく、水平に滑らせるように移動することで負担が軽減します。また、垂直に向かい合ったり、移動する方向に足先を向けると楽になります。 - てこの原理を使う

肘や膝を支点にして、てこの原理を使えば少ない力で動かすことができます。 - 身体を小さくまとめる

利用者の腕を胸の上にのせたり、膝を立てるなどしてコンパクトにすると、摩擦が少なくなり、移動しやすくなります。 - 大きな筋肉を使う

大きな筋肉とは、背筋、腹筋、大腿筋などで、腕や足、指先だけの力で動作するより、大きな筋肉を使って全身を使うようにすると、安定します。 - 前方に「押す」よりも、手前に「引く」ようにする。

押す動作よりも引く動作のほうが、必要な力が小さくなります。また、押す動作は腰に無駄な力が入りがちですが、引く動作を意識すると腰痛を予防することも可能です。

職場における腰痛予防対策指針

1994(平成6)年に厚生省(現・厚生労働省)は、「職場における腰痛予防対策指針」を公表しました。その後も業務上疾病全体に占める腰痛の割合が6割と高い水準で推移し、特に福祉・医療等における介護・看護作業の場では、労働災害としての腰痛が多発していることから、19年ぶりに腰痛予防のガイドラインを見直し、2013(平成25)年に「腰痛予防対策指針」が改訂されました。

介護作業の適用範囲

腰痛予防対策指針(旧指針):重症心身障害児施設等における介護作業

↓

腰痛予防対策指針(改訂指針):福祉・医療分野等における介護・看護作業

改訂で適用範囲が大幅に広がっていますね。

腰痛予防対策指針(改訂指針)のポイント

- 福祉用具の使用を推奨。

- リフトなどを積極的に使用し、原則として人力による抱き上げは行わせない。

福祉用具の使用が困難で、人力で抱き上げざるを得ない場合には、できるだけ適切な姿勢にて身長差が少ない2人以上で作業する。 - 医師による腰痛の健康診断を実施し、その後は6か月以内ごとに一回つまり年2回実施する。

- 筋疲労回復、柔軟性、リラクゼーションを高めることを目的として、腰痛予防体操を実施させる。

- 腰痛は再発する可能性が高いため、腰痛により休業している者が職場に復帰する際には、事業者は、産業医等の意見を十分に尊重し、作業方法、作業時間等について就労上必要な措置を講じて、 休職者が職場に復帰する際の不安を十分に解消すること。

また、腰痛と同様に頸肩腕症候群も業務上疾病に認定される場合もあります。

頚肩腕症候群は、名前の通り、首、肩、腕に痛みが現れる症状の集まりです。この症状は病気の名前ではなく、複数の症状の組み合わせを指します。主な症状は痛みですが、他にも

首が重だるく感じる 首の可動域が制限される 腕にしびれが生じる

といった症状もあります。

介護従事者を守る法律

労働基準法

労働基準法は、 労働条件の最低基準を示す法律であり、他人を1人でも使用する事業に適用されます。1週間の労働時間は40時間、1日の労働時間は8時間を超えて労働させてはならない、とか女性の産前・産後の休業などに関して定められています。産前については、その女性労働者が請求した場合に就業させてはならない期間で、産後については、6週間は強制的な休業となります。

労働安全衛生法

労働災害の防止のための危害防止基準の確立し、職場における労働者の安全と健康を確保するとともに、快適な職場環境の形成を促進することを目的としている法律です。労働安全衛生法では、事業者と労働者の責務が以下のように定められています。

事業者の責務

単にこの法律で定める労働災害の防止のための最低基準を守るだけでなく、快適な職場環境の実現と労働条件の改善を通じて職場における労働者の安全と健康を確保するようにしなければならない。また、事業者は、国が実施する労働災害の防止に関する施策に協力するようにしなければならない。

労働者の責務

労働災害を防止するため必要な事項を守るほか、事業者その他の関係者が実施する労働災害の防止に関する措置に協力するように努めなければならない。

安全衛生管理体制

労働安全衛生法では、安全衛生管理体制づくりを義務付けています。介護事業における安全衛生管理体制は下の表のとおりです。

| 選任が定められているもの | 労働者の数 |

|---|---|

| 総括安全衛生管理者 | 1000人以上 |

| 産業医 | 50人以上(1000人以上で専属配置) |

| 衛生管理者 | 50人以上 |

| 衛生推進者 | 10人以上50人未満 |

| 衛生委員会 | 50人以上 |

衛生委員会とは衛生に関することを調査・審議して、事業者に意見を述べるためのもので、毎月1回以上開催しなければならず、議事の内容は衛生委員会開催のたびに、従業員に周知しなければなりません。

また、衛生管理者や産業医の選任義務と同様、常時50人以上の労働者を使用する事業場はストレスチェック制度の実施義務があります。事業者は、常時使用する労働者に対して、1年以内ごとに1回ストレスチェック検査を行わなければなりません。この場合の「労働者」には、パートタイム労働者や派遣先の派遣労働者も含まれます。

ストレスチェック制度の実施者は、医師、保健師などで、一般定期健康診断と異なり、労働者には検査を受ける義務はなく、結果についても労働者の個別の同意がなければ、事業者に通知することは禁止されています。また、第三者に結果を漏らすことも法律で禁じられています。

育児・介護休業法

育児・介護休業法は、育児や家族の介護を行う労働者を支援する目的で、育児休業、介護休業、ならびに子どもの看護休暇や介護休暇について定められています。介護休業と介護休暇は別物なので注意しておかなければなりません。

介護休業

事業主に雇用されている従業員(正社員、パート、アルバイト、契約社員など ※日雇い労働者は除く)を対象に、要介護状態にある家族を介護する労働者が「育児・介護休業法」に基づいて取得できる休業制度です。

要件である「要介護状態」とは、負傷、疾病又は身体上若しくは精神上の障害により、「2週間以上の期間にわたり常時介護を必要とする状態」のことをいい、介護保険の要介護認定を受けていなくても、介護休業の対象となり得ます。 要介護認定を受けているなら、要介護2以上であれば、「要介護状態」として認められます。

対象家族1人につき、要介護状態に至るごとに3回、通算93日まで申請により取得できます。介護休業の対象となる家族には、配偶者(事実上婚姻関係と同様の事情にある者も含みます)、父母、子、配偶者の父母、祖父母、兄弟姉妹、孫が含まれます。

対象となる家族とは、別居していても、または扶養していなくても介護休業が取れます。

介護休暇

介護休暇は、介護のための短期の休暇制度で、1年間で最大5日間、介護対象者が二人以上の場合は10日間取得することができ、有給休暇とは別に与えられる休暇です。 介護休暇を取得できるのは、正社員をはじめ、アルバイトやパート、派遣社員や契約社員も含まれます。要介護状態の定義は介護休業と同じです。休暇の取得は1日単位もしくは半日単位、または1時間単位でも取得することができます。

介護休暇の対象となる家族は、介護休業と同じで、配偶者(事実上婚姻関係と同様の事情にある者も含みます)、父母、子、配偶者の父母、祖父母、兄弟姉妹、孫です。

対象となる家族とは、別居していても、または扶養していなくても介護休業が取れます。

病院への付き添いや介護サービスを受けるために必要な手続きをするときなどに利用できます。

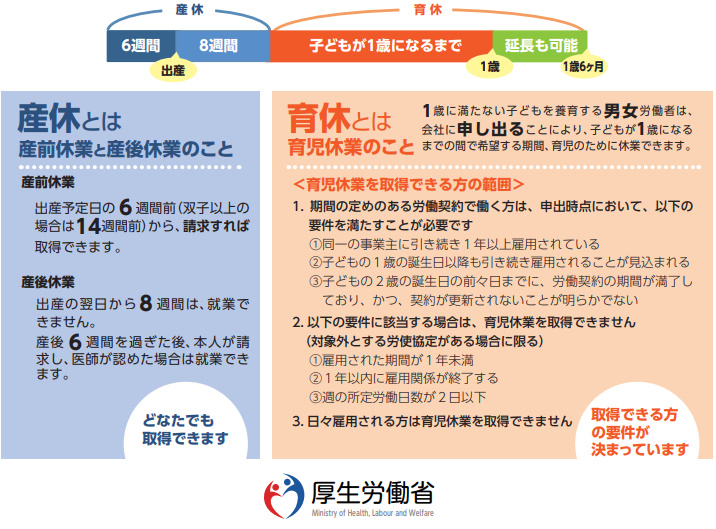

育児休業

出典 厚生労働省

出産予定日の6週間前から請求すれば取得できる産前休業と出産の翌日から8週間の強制的なお休み、産後休業を合わせて産休といいます。産休は当然ながら女性限定です。男性はこども生めないので。そして産休に関しては労働基準法で定められています。

育児休業は、子どもを養育する義務のある労働者が法律に基づいて取得できる休業のことで、1歳に満たない子どもを養育する男女労働者は、会社に申し出ることにより、原則子どもが1歳になるまでの間で希望する期間、育児のために休業できます。申出期限は原則1か月前までです。

育児休業期間は、原則として子が1歳になるまでですが、保育所に入れない等の場合に、例外的に子が1歳6か月に達するまで延長できます。そして1歳6か月になった時点で、まだ保育所に入れない等の場合に再度申請することで、育児休業期間 を「最長2歳まで」延長できます。

また、育児休業は、男女ともそれぞれ2回まで分割して取得することができます。

育児休業の対象者となる労働者は、常勤の正社員だけでなく、日雇い労働者を除くアルバイト、パート、契約社員なども対象です。ただし、契約社員など、期間の定めのある労働契約で働く者は育児休業の申請時点で、子が1歳6か月になる日までに労働契約が満了せず、引き続き雇用される者でなければなりません。

出生時育児休業(産後パパ育休)

出産後8週間は女性が産休を取得しています。何かと大変なこの期間に男性が取得できる休業が出生時育児休業(産後パパ育休)です。主に男性が対象ですが、養子等の場合は女性も対象になります。

子の出生後8週間以内に4週間まで取得可能で、原則休業の2週間前までに申し出る必要があります。また、分割して2回に分けて取得可能です。

出生時育児休業(産後パパ育休)は育児休業とは別のものなので、出生後8週間まで出生時育児休業(産後パパ育休)を取得して、そのあとに通常の育児休業を取得することもできます。

子の看護休暇

小学校就学前までの子が1人であれば年5日、2人以上であれば年10日を限度として看護休暇の取得が可能です。半日単位や1時間単位でも取得することができます。

時間外労働の制限

小学校就学前の子を養育する従業員と要介護状態にある対象家族を介護する労働者が、その子を養育するために申請をした場合、会社は1ヵ月について24時間、1年について150時間を超える法定時間外労働をさせてはならないことをいいます。

時間外労働は、労働基準法で定める法定労働時間(原則として1日8時間、1週間40時間)を超える時間に労働することをいいます。

深夜業の制限

小学校就学前の子を養育する従業員と要介護状態にある対象家族を介護する労働者が、その子を養育するために申請をした場合、会社は深夜の時間帯について労働をさせてはならないことをいいます。

所定外労働の制限

3歳に満たない子を養育する従業員と要介護状態にある対象家族を介護する労働者が、その子を養育するために申請した場合に、会社が所定外労働(残業)を免除することをいいます。

短時間勤務制度

短時間勤務制度とは、所定の労働時間を短縮することによって、労働者が就業しつつ子を養育することを容易にするための制度で、3歳に満たない子を養育する労働者が希望すれば利用することができます。

直近の育児介護休業法の改正で、事業主は、労働者やその配偶者が妊娠・出産したことまたは労働者が対象家族を介護していることを知った場合に、育児休業や介護休業に関する待遇や賃金などの耳事項について、労働者に周知するように努めなければならいとされています。

また、育児休業に関して、取得状況の公表が義務付けられています。現在は、常時雇用従業員1,000人以上の企業で男性労働者の育児休業取得率等の公表が義務化されていますが、この公表義務の対象が、2025年4月の改正で常時雇用従業員300人以上の企業へと範囲が拡大される予定になっています。

男女雇用機会均等法

第9条で婚姻、妊娠、出産等を理由とする不利益取り扱いを禁止しています。

お疲れ様です。「介護の基本」11/13読破です。

次の記事はこちらです。

⇒介護の現場での個人情報保護

コメント