介護福祉国家試験では、”認知症”に関連する問題が毎年10問程度、確実に出題されているので、勉強の費用対効果はかなり高い科目です。

認知症ケアの理念

キットウッドが提唱したパーソン・センタード・ケアは、認知症ケアはまさに「人」中心のケア(その人らしさを支えるケア)であると考えます。

その人を中心としたケアとは、その人らしくあり続けるための援助であり、本人にできる限りの自由を保障することです。

しかし、現実的にはある程度の自由の制限はやむを得ません。例えば、自分ひとりで買い物に行きたいという希望があっても、

- 戻ってこられない

- 財布、お金を無くす

- お酒などをこっそり購入する

などが容易に考えられるので、「はい、いってらっしゃい」とはいきません。

本人の希望と本人の有する能力や環境を総合的に判断して、可能な限りで本人の希望の近づけることが大切です。このラインの見極めが介護職の重要な仕事です。

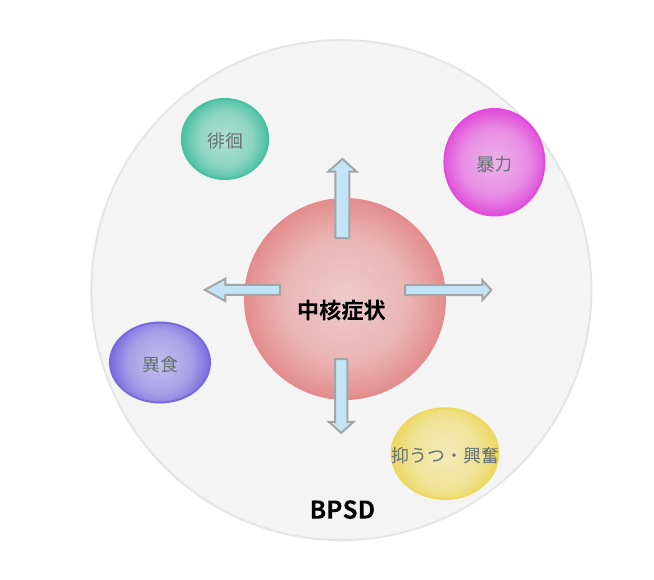

認知症による障害

認知症には、アルツハイマー型やレビー小体型などいくつかの種類があるんですが、多少の差はあるものの、どのタイプでもみられる症状を中核症状といいます。そして、中核症状によって不安、焦燥感などが高まり、行動・心理症状(BPSD)が現れてきます。BPSDは、初期には不安や気分の沈みといった精神症状が多く、中等度になると幻覚や妄想などが出てきます。

まず、中核症状をひとつずつ解説していきます。

記憶障害

記憶障害は、新しいことを覚えることができない、記憶したこと思い出せないといった障害です。

認知症では、まず最近の日常に関する出来事の記憶が障害され、次に古い記憶にまで及び、やがて自分や家族の名前などの記憶も障害されていきます。加齢に伴う物忘れと、認知症の物忘れには違いがあります。

| 加齢による物忘れ | 認知症による物忘れ |

|---|---|

| 一部の物忘れ | 全部の物忘れ |

| 物忘れの自覚がある | 物忘れの自覚がない |

| 物忘れが進行しない | 物忘れが進行する |

| 日常生活に支障がない | 日常生活に支障がある |

加齢による物忘れは、一部の物忘れですが、認知症による物忘れは全部を忘れます。例えば買い物に行った場合、加齢による物忘れの場合は、買ってきたもののいくつかを忘れてしまうとかですが、認知症による物忘れの場合は買い物に行ったこと自体を忘れてしまいます。

そして加齢による物忘れでは自覚がありますが、認知症による物忘れは自覚がありません。認知症による物忘れは、薬を飲んだことを忘れてしまった何度も飲んだり、同じ質問を何度も繰り返したりということがあり、日常生活に支障があります。

加齢に伴うもの忘れも、短期間に増えたり、年齢相応の記憶低下を超える所見がある場合には、認知症に発展する可能性が高いとされます。このような状態を、軽度認知障害(MCI)といいます。

軽度認知障害は認知症の一歩手前の状態で、MCIとも呼ばれます。認知症における物忘れのような記憶障害が出るものの症状はまだ軽く、正常な状態と認知症の中間と言えます。軽度認知障害から認知症に移行する人の割合は、1年で10%程度とされています。

MCIの臨床的な定義は、

- 記憶障害の訴えが本人または家族から認められている。

- 客観的に1つ以上の認知機能(記憶や見当識など)の障害が認められる。

- 日常生活動作は正常

- 認知症ではない

というところです。

見当識障害

見当識障害は、時間、今いる場所、自分と周囲の関係等の日常生活に必要な情報を理解する能力が失われることで。認知症の進行に伴って障害の程度も変化します。

時間についての見当識のが障害されると、今が何時なのかがわからなくなり、「約束の時間を守れない」、「予定通りに行動することができない」といった行動が見られます。「今日が何月何日なのか」、「自分は何歳なのか」ということもわからなくなり、季節感も薄れて、「季節に合わない服装をする」ことがみられます。

場所についての見当識が障害されると、「道に迷う」ことや、「自分の家のトイレの場所がわからなくなる」、「ものすごく遠いところに歩いてでかけようとする」ことなどがみられます。

自分と他人との関係性が障害されると、自分と家族との関係や、過去に亡くなったという事実もわからなくなり、「自分の息子を『お父さん』と呼ぶ」ことや、「亡くなった親に会いに行くと言う」ことなどがみられます。

路上で行動のおかしい高齢者がいた場合、日付や場所を尋ねてみてください。かなりズレた返事があった場合、迷っている可能性が高く、家族や施設から捜索願がでている可能性もあります。

失計算

簡単な計算力が低下し、基本的な数の概念が崩壊することです。

失行

運動機能は損なわれていないのに、目的に沿った適切な行動がとれなくなることです。例えば、衣服を適切に着ることができない着衣失行などがあります。

失認

目や耳などの感覚機能は損なわれていないのに、見たり聞いたりしたことが正しく認識できなくなることです。例えば、ごみ箱をトイレと間違えたり、鏡に映った自分が誰だかわからない鏡像認知障害などがあります。

失語

構音器官や聴覚に障害がないのに、言語機能としての、話す・聞く・書く・読む機能のいずれか、または全部が失われた状態です。構音器官は、下顎や唇、舌などの音を作る器官のことです。認知症では、言葉のやりとりができない状態として軽度の頃から現れます。 言語障害があると、自分と他人とのコミュニケーションがうまくできなくなり、抑うつ状態になりやすくなります。

認知症の人の支援をしていると、ボキャブラリーが日に日に少なくなっていくのがみてとれます。残っている言葉や言い回しは人によって違っていて、個性がでています。

失読

視力や意識の障害,あるいは知能低下がないにもかかわらず,書字言語 (文字,単語,文) の理解が困難あるいは不可能な症状です。

失書

運動麻痺や視覚・知能の障害がないのに、文字や文章を自分で書いたり、人が言うことを書き取ったりすることができない状態です。 多くは失語症や失行、失認に伴って現れます。

実行機能障害(遂行機能障害)

- 計画を立てる

- 順序だてて行動する

- 効率よく行動する

といったことが困難になります。

具体的な症状の例としては、以下のようなものがあります。

- 献立を決めても、必要な物を購入できない。

- 味噌汁を作るなどの一連の流れを持った動作が困難になる。

- 食器を洗えなくなる。

- 入浴の準備(着替えを用意する等)ができない。

このように計画や順序だった行動は困難になります。

しかし、1つ1つの作業はこなせることが多いので、支援のポイントとしては、作業を細かく分解し、一つ一つの動作に声掛けすることです。

例えば、食器洗いでは以下のようなかんじです。

- スポンジに洗剤をつける(「そこの洗剤を使ってもらって大丈夫ですよ」)

- 食器を洗う(「そのお皿の油汚れ落ちますか?」)

- 洗剤を流す(「泡を流すのはお湯の方がいいですか?」)

- 食器を拭く(「こっちの乾いたふきんを使ってもらって大丈夫です」)

- 食器をしまう(「他の人も食器をしまうので、戸棚の扉は開けたままでいいですよ」)

また、いつも同じ洗剤、スポンジを使い、置き場所も固定し、環境をシンプルに整えることも効果的です。

行動心理症状(BPSD)

このような中核症状は、脳の神経細胞が壊れることによって、直接起こる症状でしたが、一方、環境や周囲の人との関わりのなかで起きてくる症状を行動心理症状(BPSD)といいます。

感情に関するBPSD

感情に関するBPSDは、不安や気分の沈みなどがあり、漠然とした不安がつきまといます。急に泣いたり、怒ったりと感情を抑えられなくなる感情失禁は、血管性認知症に多くみられます。(血管性認知症については後述)

意欲に関するBPSD

意欲に関するBPSDは、意欲低下、無関心、無気力、などがあります。

知覚に関するBPSD

知覚に関するBPSDは、幻覚や錯覚などです。レビー小体型認知症では、現実的で繰り返して起こる幻視が特徴的です。

思考に関するBPSD

思考に関するBPSDは、妄想や誤認です。認知症による妄想は、「お金がを盗まれた」「誰かが部屋のクローゼットに隠れている」「めつぶしをされた」などの被害感情が出てくる場合が多いです。

睡眠に関するBPSD

睡眠に関するBPSDは、日中の傾眠や夜間の不眠です。初期に抑うつ気分が表面化しているときには、中途覚醒と早朝覚醒が混在したような形で不眠がみられます。中途覚醒は、一晩に何度も目が覚めて、その後、なかなか寝つけない状態のことで、早朝覚醒は、午前2時3時とかに目が覚めて、その後全く眠気がなくなる状態のことです。

行動に関するBPSD

行動に関するBPSDは、徘徊や常同行動があり、何らかの理由・目的が存在するもの、不安感や不快感等が誘因となるものなどさまざまです。抑制・禁止することは不安感を助長させてしまうため、認知症高齢者の行動、言動をよく観察・分析し、行動の背景を理解するように努めることが大切です。

常同行動というのは、いつも同じ行動をすることで、起きる時間や朝食時間、散歩に行く時間、買い物の時間など、一日の中の行動がほぼ同じということが多くなります。 前頭側頭型認知症でみられることが多いです。

BPSDがほとんど現れない人もいる一方で、かなり激しくBPSDが出てしまうこともあり、対応が難しい症状の多くは、中核症状よりもBPSDと言えます。BPSDの背景には、必ず本人なりの理由があります。なぜこういう行動をしているのかを考え、本人の気持ちに寄り添った対応をすることで、症状を改善できる場合も少なくありません。

認知症と間違えられやすい症状

うつ病

うつ病の詳細はこちらで⇒障害の理解「うつ病」

うつ病になると、認知症に似た状態になり、改訂長谷川式簡易知能評価スケールなどの得点も低下します。しかし、快復すると元に戻るので、として、真の認知症とは区別されています。

仮性認知症

仮性認知症は高齢者のうつ病にしばしば認められる状態で、抑うつ気分や思考の停止などのうつ病症状により、注意・集中力や判断力、記憶力が低下し一見認知症のように見えます。臨床の場でも鑑別が難しく認知症として治療を受けているにもかかわらず、改善しないケースも見受けられます。

しかし、仮性認知症は脳器質性障害である認知症とは異なり、うつ病の軽快とともに改善する治療可能な一過性の認知機能障害です。

ちなみに仮性認知症では、判断障害よりも記憶障害の方が多いです。

仮性認知症と認知症の違い

| 仮性認知症 | 認知症 | |

|---|---|---|

| 発症 | 急激なことが多い | 徐々に症状があらわれる |

| 初期症状 | 気分の落ち込み、気力の低下 | 物忘れ |

| 経過 | 持続性 | 進行性 |

| 認知機能障害への対応 | 大げさ・深刻に捉える傾向 | 自覚症状がない傾向 |

| 睡眠障害 | 不眠、早期覚醒 | 人によりさまざま |

| 感情障害 | 抑うつ感、不安感 | さまざま |

| 摂食障害 | 食欲不振、拒食 | 特に障害はない(異食などはあり得る) |

| 抗うつ剤の効果 | 有効 | 無効 |

| 脳画像初見 | 異常なし | 異常あり |

認知症と仮性認知症の違いは、認知症が徐々に症状があらわれて、症状が進行していき、できないことが増えていくのに対して、仮性認知症は、発症が急激なことが多いですが、進行はしません。初期症状は、認知症では物忘れですが、仮性認知症では気分の落ち込みや気力の低下などです。あと、仮性認知症には摂食障害や拒食がみられます。

せん妄

せん妄とは、意識の混濁に加えて、錯覚、幻覚、妄想、不穏や興奮を伴う複雑な意識障害の一種です。主な原因は脳梗塞など脳の障害ですが、その他に心筋梗塞、肺炎等の感染症、高熱、脱水状態、栄養失調、薬剤の過剰投与、アルコール中毒等によって起こることがあります。せん妄の特徴は以下のようなものがあります。

- 注意力や自分を含めたその場の状況を理解する能力が低下する

患者は一見起きていますが、ぼんやりしていたり、言うことのつじつまが合わず、おかしなことを訴えたりします。 - 幻覚や記憶障害、見当識障害もみられます。

- 急激な変化がみられる。

- 日内変動

朝ははっきりしていたのに昼頃にはせん妄状態になり、夕方になると再びはっきりしてくるというように、1日のなかで症状が変動する - 失禁が起こる。

認知症の場合には、症状の発現には長い経過(少なくとも6か月から1年)があり、症状も固定していて、失禁は末期の状態になってから起こるのが普通です。 - 高齢者のせん妄は、夜間に起こることが多く、夜間せん妄といわれる。

甲状腺機能低下症

甲状腺機能低下症は、血液中の甲状腺ホルモンが不足した状態をいいます。甲状腺ホルモンは代謝を調節するホルモンであり、不足すると以下のような様々な症状があらわれます。適切な治療を行うと症状は改善します。

- 浮腫

腎臓などが悪化してあらわれる浮腫みと違い、指で押してもすぐ戻り、へこんだくぼみが残らないという特徴があります。 - 皮膚症状

新陳代謝が低下するため、皮膚が乾燥してカサカサになります。汗が少なくなり、髪の毛が減ることもあります。 - 寒がり

新陳代謝が低下し全身の熱の生産が減り、寒さに弱くなります。 - 食欲がないのに体重増加

胃腸の働きが悪くなるため食欲が減り食べる量が少なくなりますが、新陳代謝が低下し、浮腫みがおこるため体重が増えます。また、お腹がはって便秘になりやすくなります。 - 脈が遅くなる

心臓の動きが遅くなり、脈の回数が少なく弱くなります。 - 筋肉症状

筋力低下や肩こりがおこります。 - 認知症に似た症状

甲状腺のホルモンが低下すると、体の新陳代謝が悪くなります。その影響で、脳の働きが低下し、もの忘れ、妄想、記憶力の低下、無気力などの症状がでることがあります。そのため甲状腺機能低下症はアルツハイマー型認知症と間違えられることがあります。

主な認知症の種類と症状の特徴

アルツハイマー型認知症

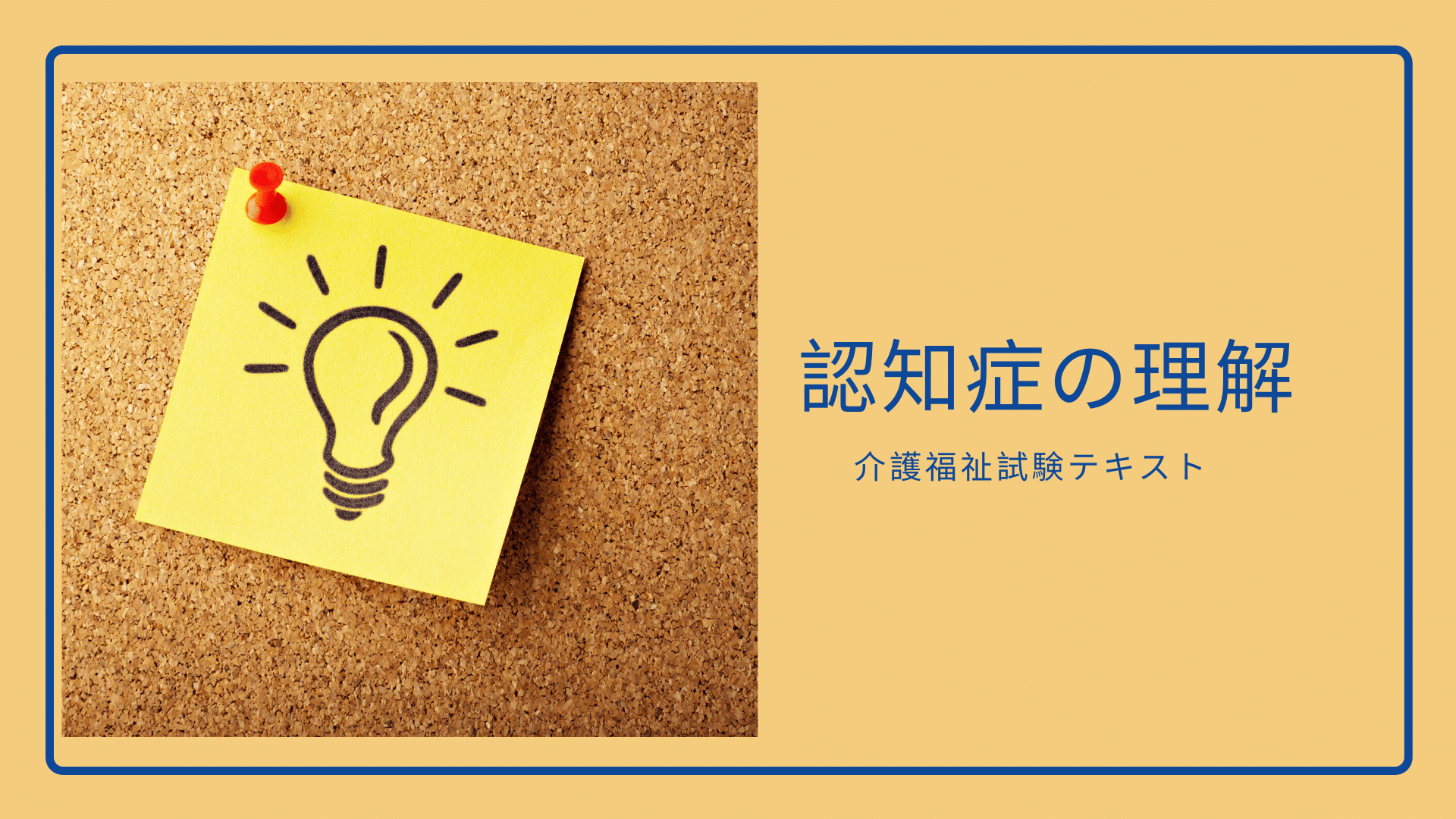

アルツハイマー型認知症は、大脳皮質の神経細胞が消失し、脳萎縮が生じる疾患です。

出典 https://www.jmca.jp/column/tu/tu37.html

アルツハイマー型認知症の患者の脳では、記憶をつかさどる海馬にある神経細胞から死滅していきます。脳が萎縮し、大脳皮質を顕微鏡で見ると、老人斑と呼ばれるシミのようなものや、神経細胞の中には神経原線維変化と呼ばれる異常な線維が見られることが分かっています。

発症から1~3年の初期では、次のような症状が目立ち始めることが多くあります。

- 物忘れ

- 時間の見当識障害

- 実行機能障害

アルツハイマー型認知症は、初期段階から脳の記憶の場所である海馬が損傷されるため、物忘れが発生します。アルツハイマー型認知症の物忘れは、最近のことほど忘れて、部分的にではなく全体を忘れてしまうというもので、加齢による自然な物忘れには見られない特徴があります。

時間の見当識障害では、昼と夜や日時、季節の取り違えがみられはじめます。見当識障害は、基本的に、時間→場所→人物の順序でおこります。

実行機能障害では、 料理がうまくできなくなるなど、手順や計画、適切な判断が必要な行動が難しくなってきます。

このような中核症状の影響で、初期の段階から二次的な症状つまりBPSDもあらわれ、本人や周囲につらい思いをさせることがあります。例えば、眼鏡とか財布とか私物をどこかに置き忘れたことを「盗まれた」と認識する「ものとられ妄想」などです。

発症から5年~9年の中期では、次のような症状が目立ち始めます。

- 場所や人物の見当識障害

- 失行、失認、失語

など。

なじみの場所でも道に迷い、ご近所からも帰ってこられず警察に保護されたり、自宅でもトイレの場所がわからなくなり排泄が間に合わなかったりします。

衣服の着脱、テレビのリモコンや照明のスイッチなどの使い方、お金の払い方、トイレのしかたなど、簡単な生活上の動作ができなくなり支援が必要な場面が増えてきます。

初期~中期にかけて、日常的にできていたことができなくなり、周囲から責められると、自信や自尊心が傷つけられます。さらに、言語能力の低下も伴っているのでつらい気持ちをはっきりと伝えられず、無気力や抑うつ、時には暴言などのBPSDにつながりやすくなる時期でもあります。

末期になると、かなりの言葉が失われて、会話が困難になっていきます。また、歩行能力や食事動作、排泄など、身体の基礎的な能力も衰え始め、生活の大部分で介護が必要になっていきます。

身体能力の低下による転倒や拘縮の予防、食事や水分不足に対する栄養支援、嚥下障害からの誤嚥性肺炎など、最期の時に向けて医療支援の必要性も大きくなっていきます。

一方で、喜怒哀楽などの感情は失われにく、人格水準が比較的保たれているので、本人の気持ちを尊重した対応は最期まで必要です。

多くの場合、5~10年ほどで徐々に進行していきますが、個人差は非常に大きいです。環境によっても大きくかわってくるので、適切な支援を提供することが大切です。

アルツハイマー型認知症に特によくみられる症状とその対応の例をあげておきます。

- 同じものを何回も購入してしまう

- ものとられ妄想

- 食べたことを忘れてまた食事をしたがる

同じものを何回も買ってきてしまった場合、一番ダメな対応は、「まだたくさんあるのに、こんなにたくさんかってきてどうすんの!」と責めることです。自尊心が傷つき、自信がなくなってしまいます。

多すぎるものは、こっそり処分したり、買い物するときに見やすいシンプルなリストを作って持って行ってもらったりします。

ものとられ妄想の教科書的な対応は、一緒に探し、財布を発見したら見つかりやすい位置に置き換えて、自分で発見してもらう。という対応です。

食事したことを忘れてしまうことはよくあります。デザートを最後に出すとか、おかわりを自分でとりにいってもらうとか、食事の印象が残るような対応が大切です。

同じアルツハイマー型認知症でも、すべての人に同じ対応が有効とは限りません。基本の考え方に従って個別に対応を考え、トライアンドエラーを繰り返すしかありません。

血管性認知症

血管性認知症は、脳の血液の流れが障害されて起きる脳血管障害を基盤として起こる認知症をいいます。一般的には60歳以上の男性に多く発症し、糖尿病や高血圧などの生活習慣病により発症のリスクが高くなると言われています。

血管性認知症においては、物忘れなどの記憶障害、時間や場所や人物の認識がうまくできなくなる見当識障害、ものごとを計画立てて順にこなすことが困難になる実行機能障害など、他の認知症の類型と同じ症状も多くみられますが、次のような脳血管性認知症に特有の状態もあります。

- まだら認知症

- 病識がある

- 感情失禁

- 症状の変動が大きい

脳血管障害の病変の部位によって、多様な障害(たとえば言語障害、知覚障害、片麻痺等)を起こします。片麻痺や失認、失行、言語障害など、脳の一部が障害されることにより生じる症状のことを 巣症状または局所症状といいます。

血管性認知症では、脳内で損傷を受けている部位と受けていない部位が混在しているところから、健全な部分とそうでない部分がはっきり分かれていることが多く、できることとできないことの差が大きいです。そのため「まだら認知症」と呼ばれることもあります。

「できること、わかること」と「できないこと、わからないこと」の差が激しく、病識もあるため、本人は悲しみや、歯がゆい思いを強く感じます。そのため、抑うつや怒り、投げやりな態度になりやすいです。ちなみに病識は、自分は病気であるという意識です。

また、血管性認知症では、ちょっとしたことで、突然泣き出したり、怒り出したりする 感情失禁がみられます。さまざまな感情をコントロールしづらく、怒りや悲しみなどが表出しやすくなります。

あとは、一日のうちでも、その時の体調でできなかったことができるようになるなどの症状の変化がみられたりします。

適切な支援や環境がない場合に、これらの中心的な症状がうつや無気力、妄想や幻覚、暴言や暴力などのBPSDに発展する可能性があることは、アルツハイマー型認知症など他の認知症と同じです。病状の進行は、一般的には、脳血管障害の再発を起こすたびに急速に悪化、そして、しばらく安定、再び悪化、というような感じで、よく階段を下りるように進行する表現されます。

レビー小体型認知症

レビー小体型認知症は、脳全体にレビー小体といわれる異常物質が沈着して生じますが、病態の原因は不明です。特徴としては次のようなものがあります。

- パーキンソン症状

- 認知機能障害

- 嚥下障害

- 幻視

- レム睡眠行動障害

- 自律神経症状

- 病状の日内変動

- 抗精神病薬への過敏性

認知機能障害として物忘れや判断力・理解力の低下などの症状が現れますが、初期にはあまり目立ちません。

初期の症状としては便秘や、レム睡眠行動障害が現れることが多いとされています。その後、パーキンソン症状や幻視が現れます。

症状のあらわれ方にも個人差があるため、パーキンソン病やうつ病、アルツハイマー型認知症など他の病気と思われやすく、症状だけでは判断が難しい病気です。

1.パーキンソン症状は、パーキンソン症候群に特有の症状で、

・筋強剛(筋固縮)・動作緩慢(無動・寡動)・振戦・姿勢反射障害

- 筋強剛(または筋固縮)

筋肉がこわばる。顔の筋肉が固縮することです - 動作緩慢(無動・寡動ともいわれます)

動きが鈍くなることで - 振戦

安静時の両手のふるえです - 姿勢反射障害

前かがみの姿勢、小刻み歩行、突進現象、すくみ足、転倒しやすくなるなどの症状がみられます。

2.レビー小体型認知症は、このように歩行障害などの身体症状が出る認知症で、嚥下障害も起こります。レビー小体型認知症の摂食嚥下障害の症状の中でも特に多いのは「食事中にむせこむこと」です。

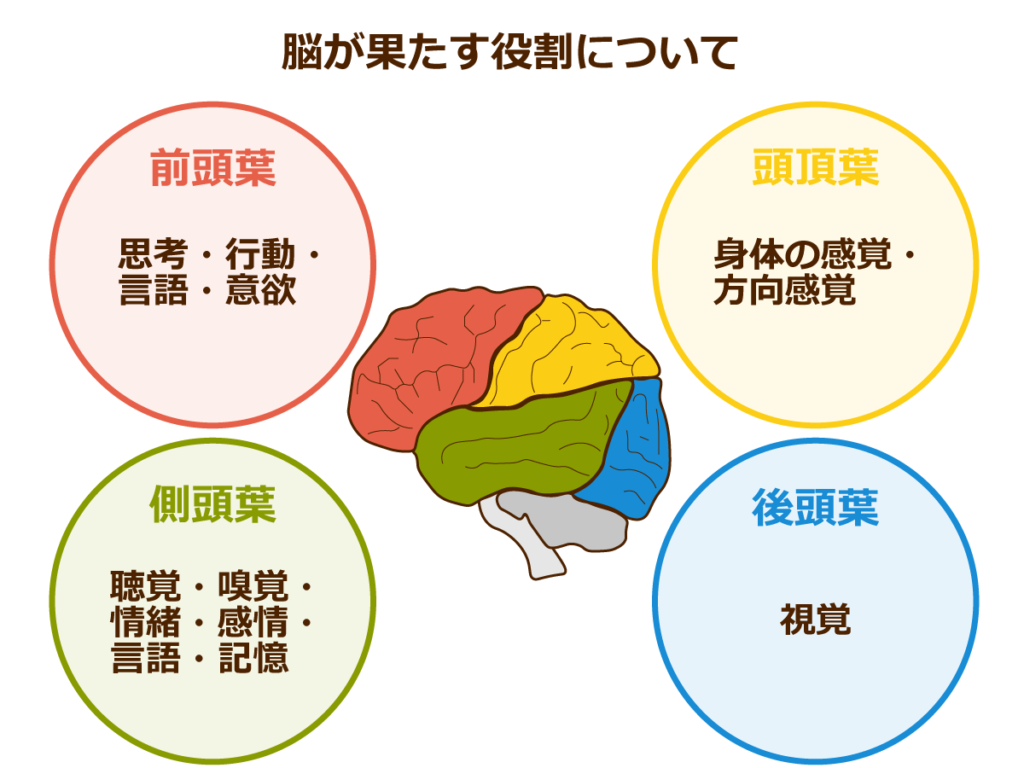

3.幻視は、視覚を司る後頭葉が障害を受け、存在しないものが見えてしまう症状です。 本人にはありありと見えており、受容的に接するのが基本です。

4.レム睡眠行動障害

一般的に睡眠は、脳が熟睡するといわれる深い眠りのノンレム睡眠と、夢を見ているといわれる浅い眠りのレム睡眠が交互に表れます。レビー小体型認知症の人は、レム睡眠時に大声を出す、暴れるなど、寝ぼけているとはいえない程度の異常な行動がみられることがあります。

レム睡眠の特徴の一つは、脱力状態になることです。夢見に関わる脳の神経活動は高まっていますが、手足は脱力状態で、通常は思うように動かせません。レム睡眠時にこの脱力状態にならずに、夢の通りに行動してしまう病気がレム睡眠行動障害です。

5.自律神経症状

自律神経のバランスが崩れ、立ちくらみや寝汗、頻尿や便秘、動悸やだるさなど、多様な身体の不調が生じます。レム睡眠障害での不眠や自律神経症状による不調から抑うつ状態になることもあります。

6.病状の日内変動

日によって調子の波が大きく、一日のうちでも変動し、特に夕方に悪化する傾向があります。自律神経症状も加わり、食後に急に無動状態になったり、夕方に幻視を頻繁にみることもよくあります。

7.抗精神病薬に対する過敏性

認知機能の低下に対する抗認知症薬、パーキンソン症状に対する抗パーキンソン薬などの投薬治療が行われますが、レビー小体型認知症では、抗精神病薬に対する過敏性があり、人により薬の副作用が強く出ることもあります。薬剤が副作用を起こさず適切な効果を現す量の調整は非常に難しく、信頼できる医師・看護師・薬剤師等との密な連携が重要です。

レビー小体型認知症の対応の基本は、アルツハイマー型認知症の方への対応と共通していますが、レビー小体型認知症の特徴的な症状への対応のポイントもあります。

幻視があるときは、本人にははっきりと見えているので、否定したり、無視したりせず、受容的な対応をすることが大切です。

間接照明を使うと、影が多くなり幻視を起こしやすいことがわかっているので、部屋を明るくしたり、足元にランプをつけたりするなどの工夫をします。また、壁のシミや傷が虫に見えることもあるため、シミや傷を見えないように隠しておくことも大事です。

レム睡眠行動障害で、夜中に大声をあげて歩き回ったりする場合、あらかじめ、ベッドから落ちても大事故にならないようにベッドを低くしておいたり、転倒しないように通路の障害物をどけておくなど、居室の環境を調整しておくことが重要です。あとは、外に出ないように見守りながら、再び眠るまで待ちます。

前頭側頭型認知症

前頭側頭型認知症は、初老期(40~60歳)の比較的若い世代に発症する代表的な認知症疾患であるといわれています。前頭葉と側頭葉に限定して脳が委縮していく疾患です。

特徴としては、次のようなものがあります。

- 本人に病識がない

- 自発性の低下

- 人格変化

- 食事や好みの変化

- 感情の麻痺

- 常同行動

- 抑うつになることは少ない

- 記憶や見当識は比較的保たれる

1.前頭側頭型認知症の患者は、自分が病気であるという自覚がないのが特徴で、様子の変化に家族が気付いても、本人に受診を促すことが難しい場合も多いです。また、物忘れが目立たないため認知症を疑わないこともあります。

2.自発性が低下し、自分から何かに取り組む姿勢がみられなくなります。家事をしなくなる、質問しても適当に答える、ぼんやりとして何もしない、引きこもるといった様子がみられます。

3.人格変化

思考や感情の表現、判断をコントロールする前頭葉が障害されるため、刺激に対する反応や欲求が抑えられず、本能のまま行動するようになります。相手に対して遠慮がなくなり、礼儀に欠ける行動をとったり、暴力をふるう、社会性がなくなる、悪ふざけなどがみられます(※脱抑制状態)。万引きをしたり、痴漢行為など反社会的な行動も出てきますが、道徳観が低下するため、本人には罪悪感がありません。

※脱抑制状態

認知症の方に限らず誰しも内向きの顔と外向きの顔があります。つまり、自宅で家族に見せる振る舞いと自宅以外で他人に見せる振る舞いです。人によっては飲酒している時とそうでないときでもその振る舞いに差が出てきます。この身近な人や飲酒の際に見せる状態のことを脱抑制状態といい、他人に見せる状態のことを抑制状態といいます。脱抑制状態は怒りっぽくなる人もいますが、はしゃぎすぎたり、わがままになったりします。

認知障害が進行してくると容易に脱抑制状態となり、自宅ではなくても家族以外の人の前でも脱抑制状態になってしまいます。また、脱抑制状態では暴言や易怒性などの攻撃性が増すだけでなく、幻覚や妄想も出現しやすくなります。

4.食事や好みの変化

食習慣に変化が見られます。食事のメニューにこだわり、同じものをいくつも食べたり、盗み食いをしたりします。甘いものを大量に摂取したり、味の濃いものを好んだりといった食事行動の変化がみられます。生活習慣病などの身体的合併症を引き起こす恐れがあるので、食材を目に付くところに置かない、気をそらす、食事時間を決めるなど管理が必要です。

5.感情の麻痺

感情が鈍くなり、他人への興味がなくなります。また、病気で寝ている家族に普段と同じように食事を要求するなど、共感や感情移入ができないなどが起こります。

6.常同行動

毎日同じ時間に同じ道順で散歩する、同じメニューを作る、なくなるまで食べ続ける、決まった時間に決まった行動を取らないと気がすまない、手を叩くなどがみられます。常同行動を無理やりやめさせようとすると、怒ったり暴力を振るうこともあります。

このような症状がある一方、

7.抑うつになることは少なく、

8.記憶力や見当識は比較的保たれています。

クロイツフェルト・ヤコブ病

クロイツフェルト・ヤコブ病は、クロイツフェルトとヤコブによって報告された認知症で、急速に進行する認知症の原因疾患です。

発症は50~60歳代に多く、初発症状から6~12か月で死に至ります。

クロイツフェルト・ヤコブ病の原因は、細菌やウイルスではない、特異な性質をもつプリオンたんぱくによる感染症と考えらています。

症状には、認知障害と運動失調があり、通常は発症して6カ月以内に、筋肉が不随意に素早くビクッと動く( ミオクローヌス)症状が現れます。

筋肉がふるえ、動きがぎこちなくなり、協調運動が難しくなることもあります。歩行が不安定になり、泥酔した人のような足取りになります。動作が緩慢になることもあります。治療法は見つかっていません。

慢性硬膜下血腫

慢性硬膜下血腫とは、脳を包む3枚の薄い膜(硬膜・くも膜・軟膜)のうち一番外側の硬膜の下に血腫ができる疾患をいいます。原因には転倒などによる脳の打撲があります。打撲時には痛みの他に症状がみられません。

症状の進行は、打撲により硬膜の血管が破れてじわじわと出血し、血液の塊ができ、それが脳を圧迫し神経細胞に障害をきたします。外傷後数週間から数ヶ月にわたって徐々に発症することが多いです。

血腫が徐々に増大するに従い、頭痛、嘔気嘔吐、片麻痺、しびれ、歩行障害、失語、認知機能低下、意欲や活動性の低下などが生じます。

しかし、簡単な脳手術で血腫を取り除くことができ、治る認知症の代表的疾患です。

正常圧水頭症

正常圧水頭症は、頭の中や脊髄の表面を流れる、髄液(ずいえき)と呼ばれる水が、脳の中心にある脳室(のうしつ)と呼ばれる場所に溜まり、周りの脳を圧迫することにより、認知症と似たような症状がでる病気です。

シャント手術で治すことができます。シャント手術は、たまってしまう脳脊髄液を体内の他の場所へ逃がしてやる手術で、脳脊髄液を流す道を新たに作る、いわゆるバイパス手術のようなものです

正常圧水頭症には、特徴的な3つの症状があります。

- 歩行障害

早期に出やすい症状は、歩行障害です。足が開き、歩幅が狭く、すり足で歩くようになります。足が開く「がに股歩き」になる事が多く、この歩き方から早期発見も可能だと言われています。また歩行が不安定で、立ち上がったときや歩く方向を変えるときにふらついたり、転びやすくなります。 - 認知症状

記憶障害や、集中力や注意力が散漫になり、精神活動の低下が目立ちやすくなります。また何もしないでボーっとしていたり、声かけに反応が遅かったりする意欲の低下などが起こる事もあります。意欲の低下では、趣味などを持っていた人がしなくなり、表情も乏しくうつ状態のように見える時もあります。 - 排尿障害

さらに症状が進行すると尿失禁が見られることがあります。突然尿意を感じてからトイレに行こうとしても、我慢できる時間が短い為、間に合わず失禁してしまいます。また、膀胱に尿を貯めることができずに失禁してしまうこともあります。

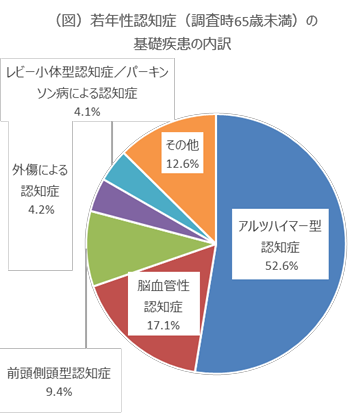

若年性認知症

若年性認知症は65歳未満で発症した認知症をいい、さらに初老期(40~64歳)と若年期(18~39歳)に分類されます。若年性認知症は、老年期認知症に比べると著しく少ないです。

若年性認知症の基礎疾患としては、アルツハイマー型認知症が最も多く、次いで脳血管性認知症が多くなっています。

若年性認知症は、年齢が若い分、高齢者と比べ脳が委縮していくスピードも速いです。

若年性認知症は高齢者の認知症と異なり社会的な役割が大きい世代の認知症であるため、経済問題がより大きくなります。そのため、雇用保険制度や障害福祉サービス等を組み合わせて利用できるように支援することも重要です。

認知症の検査・評価

認知症の診断には各種検査が必要であり、検査結果は医師による診断が第一歩となります。どんな検査があるのかみていきます。

改訂長谷川式簡易知能評価スケール

認知症か否かを診断する簡易的なスケールです。9つの設問(記憶、見当識、計算など)から構成され、正しい答えに点を与え、誤答やできない場合を0点として得点を計算し評価点とします。30点未満のうち、20点以下の場合に認知症を疑います。

少し前にNHKスペシャルで「認知症の第一人者が認知症になった」っていう番組があったんですが、その認知症の第一人者がこのスケールを開発した医師の長谷川和夫さんでした。

ミニ・メンタル・ステイト検査(MMSE)

もともと世界的に最も広く使用されている認知症のスクリーニング検査で、2006年に新たに日本版が作成され、日本においても認知症の検査として広まりました。

日付や計算など11項目から構成されており、図形模写があるのが特徴です。

ちなみにスクリーニング検査は、ふるい分け試験のことで、症状のない者やある特定疾患が懸念される集団を対象に検査を行い、目標とする疾患の患者や発症が予測される患者を検出するための検査です。

Functional Assessment Staging(FAST)

ライスバーグらがアルツハイマー型認知症の症状ステージを、生活機能面から分類した観察式の評価尺度です。その分類は下の表のように7段階あります。

| ステージ | 特徴 |

| 1.正常 | 主観的にも客観的にも機能低下は認められない。 |

| 2.年齢相応 | 物の置忘れや、もの忘れが起こる。 |

| 3.境界状態 | 職場で複雑な仕事ができない。熟練を要する仕事において同僚によって機能低下の指摘がある。 |

| 4.軽度のアルツハイマー型 | 金銭の管理、買い物など日常生活での仕事にもに支障をきたす。 |

| 5.中程度のアルツハイマー型 | 状況に合わせた適切な衣服が選べない。入浴を嫌がり、入浴させるために説得が必要なこともある。 |

| 6.やや高度のアルツハイマー型 | 着衣:一人で服を着ることができない。 入浴:介助が必要 排泄:水を流すことできない、拭き忘れ、尿・便失禁など |

| 7.高度のアルツハイマー型 | 言語機能:語彙が6個以下に低下。「はい」などただ一つの単語しか理解できない。 身体機能:歩行や座位の保持ができない。笑顔がなく昏迷および昏睡に陥る。 |

CDR(Clinical Dementia Rating)|臨床的認知症尺度

認知症の重症度を評価するためのスケールの一つです。このスケールの特徴は、認知機能や生活状況などに関する6つの項目を診察上の所見や家族など周囲の人からの情報に基づいて評価する「観察法」です。それぞれの項目は「健康(CDR0)」な状態から「重度認知症(CDR3)」まで5つの段階に分類されています。

出典 ナース専科

評価表に基づいて分類することで認知症の程度だけでなく、特に障害されている機能を把握し、予後の見通しを立てるのに役立ちます。

CDRは認知症の診断自体に用いるというよりも、あくまで認知症によるそれぞれの機能障害の重症度を判定し、その後の生活支援などのプランを立てることに利用されます。

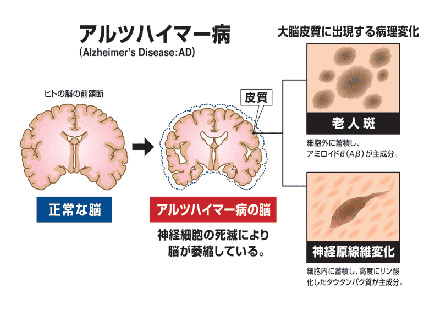

認知症高齢者の日常生活自立度判定基準

厚生労働省が提案するもので、日常生活に関する支障に関して、具体的な目安を提示して、要介護認定などに利用されます。Ⅰ、Ⅱa、Ⅱb、Ⅲa、Ⅲb、Ⅳ、Mと7段階のランクがあります。

出典 厚生労働省

ランクⅠ

何らかの認知症の症状は出ているものの、日常生活においてほとんど自立している状態。

在宅生活が基本で、家族や支援する人がいれば日常で困ることはほとんどなく、日常生活が送れるレベルです。

判断基準は、在宅生活を基本として一人暮らしをしても問題ないかがポイントになります。

ランクⅡa

日常生活に支障をきたすような症状・行動や意思疎通の困難さが見られるが、誰かが注意していれば自立できる状態。在宅生活が基本ですが、一人暮らしが困難な場合は日中の居宅サービスを利用して支援を受ければ生活を継続できる。

家庭外で上記の状態がみられるレベル。例えば、慣れている道でも迷ってしまったり、買い物や交通機関の利用などで、できていたことにミスが目立つようになる状態です。

ランクⅡb

日常生活に支障をきたすような症状・行動や意思疎通の困難さが見られるが、誰かが注意していれば自立できる状態。在宅生活が基本ですが、一人暮らしが困難な場合は日中の居宅サービスを利用して支援を受ければ生活を継続できる。

家庭内でも上記の状態が見られるレベル。例えば、自分で服薬管理ができなかったり、電話対応が難しくなったり、ひとりでの留守番が難しい状態です。

ランクⅢa

日中を中心として下記の状態が見られるレベルです。

日常生活に支障をきたすような症状・行動や意思疎通の困難さが見られ、介護を必要とする状態。

ランクⅡよりも認知機能が低下していて、たとえば、着替え・食事・排便・排尿が上手くできないもしくは時間がかかる、など。

見守りや支援を必要とする在宅生活者の認知症高齢者が当てはまります。一時も目を離せない状態ではありませんが、家族が仕事で家にいないことが多いなど、家庭事情によっては居住系サービスの利用を検討してもよいレベルと言えます。

ランクⅢb

夜間を中心として下記の状態が見られるレベルです。

日常生活に支障をきたすような症状・行動や意思疎通の困難さが見られ、介護を必要とする状態。

ランクⅡよりも認知機能が低下していて、たとえば、着替え・食事・排便・排尿が上手くできないもしくは時間がかかる、など。

見守りや支援を必要とする在宅生活者の認知症高齢者が当てはまります。一時も目を離せない状態ではありませんが、家族が仕事で家にいないことが多いなど、家庭事情によっては居住系サービスの利用を検討してもよいレベルと言えます。

症状の程度はⅢaと変わりません。しかし、夜間と日中では受けられる介護サービスにも違いが生じるほか、介護者の負担も夜間のほうが増えるため、ⅢaとⅢbは区分されています。

ランクⅣ

日常生活に支障をきたすような症状・行動や意思疎通の困難さが頻繁に見られ、常に介護を必要とする状態。

ランクⅢよりも認知症の症状が多い頻度で現れる状態です。在宅介護が難しくなり、本格的に老人福祉施設や居住系サービスの利用を検討せざるを得ないレベルと言えます。

ランクM

著しい精神症状や問題行動あるいは重篤な身体疾患が見られ、専門医療を必要とする状態。

激しいせん妄、幻覚が見られるケースや、暴力行為、自傷行為などが見られる場合に適用されます。このような精神疾患が原因で起こると見られる症状は、専門医の管理下での治療が必要です。Mのみ、認知症の程度に関係なく適用されるレベルとなります。

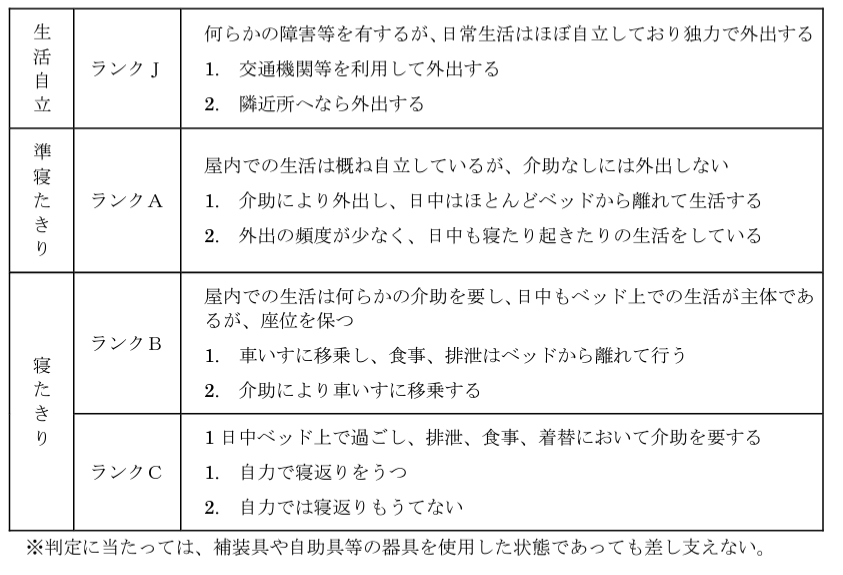

ついでなので、合わせて障害高齢者の日常生活自立度(寝たきり度)判定基準も紹介しておきます。認知症高齢者の自立度判定基準とごっちゃになりやすいので注意です。

出典 厚生労働省

寝たり起きたりはしているものの食事、排泄、着替時はもとより、その他の日中時間帯もベッドから離れている時間が長く、介護者がいればその介助のもと、比較的多く外出する場合は、A-1

自力で寝返りをうつこともなく、ベッド上で常時臥床している場合は、C-2

といった具合です。

認知症のある人へのかかわり

回想法

回想法は1960年代にアメリカの精神科医、ロバート・バトラーが提唱した心理療法です。過去の懐かしい思い出を語り合ったり、誰かに話したりすることで脳が刺激され、精神状態を安定させる効果が期待できます。

当初は高齢者のうつ病治療に使われていましたが、長く続けることで認知機能が改善することも明らかになり、日本でも認知症患者のリハビリテーションに利用されるようになりました。認知症は、記憶障害が進んでいても古い記憶は比較的最後まで残っていることが多く、この認知症の記憶の特徴を上手に生かした方法と言えます。軽度の認知症における回想法の治療は記憶力を維持し、認知症の進行を抑制する効果が期待されています。

音楽療法

音楽療法とは、音楽のもつ生理的、心理的、社会的働きを用いて、心身の障害の軽減回復、機能の維持改善、生活の質の向上、問題となる行動の変容などに向けて、音楽を意図的、計画的に使用すること。

出典 日本音楽療法学会

施設のリビングで、よくPCをTVに接続してYoutubeを流すのですが、一番の人気コンテンツは”昭和の音楽”ですね。食事が終わるとすぐに居室に戻ってしまう利用者も自分の郷里の民謡なんかが流れているとリビングのソファに座り手拍子したりしています。利用者同士の会話のきっかけにもなります。

Youtubeが再生できるPCとHDMIケーブルがあれば、接続するだけで簡単にできるので、おすすめです。

リアリティ・オリエンテーション

認知症の中核症状のひとつとして見当識障害があります。

見当識障害は、時間、今いる場所、自分と周囲の関係等の日常生活に必要な情報を理解する能力が失われることです。

「自分がどこにいるのかわからない」「朝なのか夜なのかわからない」など、見当識障害によって、認知症の人は混乱や不安を生じる場合があります。

「リアリティ・オリエンテーション」とは「現実見当識訓練」とも言われ、現在どのような状況なのかを確認しながら、不安を解消するための手法です。具体的には、「24時間リアリティ・オリエンテーション」と「クラスルームリアリティ・オリエンテーション」の2種類があります。

24時間リアリティ・オリエンテーション

日常生活の自然の会話の流れの中で実施するもので、季節や時間、行事、現在の状況、場所などを会話の中に取り入れ、見当識障害による不安や混乱を和らげる効果があります。例えば、

もう11:30ですね。お腹すいてきましたか?

今日は12月25日のクリスマスですね。晩御飯はケンタッキーとかどうです?

東北地方で大きな地震があったみたいです。ここは東京だけどけっこう揺れましたね~

といった感じです。

注意点として、普段の何気ない会話の中にさりげなく取り入れることが重要です。「はい、Aさん今日は何日ですか?」「ここの住所を言ってみてください」など試すような質問をすると、逆に不安やストレスが増してしまうことがあるので注意が必要です。

クラスルームリアリティ・オリエンテーション

利用者の見当識の状態に応じてグループに分け、スタッフが進行役を務め、情報(名前・日時・場所・今日の予定など)を提供し、参加者の会話が進むように働きかけます。

少人数で集まり、コミュニケーションを図ることで他者との関わりをもつことで、認知症の進行を遅らせることができる場合があります。

バリデーション

バリデーションは、認知症の高齢者とコミュニケーションを取るための方法の1つです。

認知症により記憶力を失ったとしても「感情」は残ることが多いです。

例えば、風呂嫌いの人が、便失禁がありほぼ強制的に入浴させられた場合に、入浴したこと自体は忘れても、なんとなく脱衣場をみるとイヤな感じがするといったような場合です。

その感情に焦点を当て、認知症の方の持つ世界に共感し、認め、受け入れていくことを基本としています。

認知症の方の不安や恐れなどのマイナス感情は抑え込むことでさらに膨らみ、より感情的になりやすくなります。バリデーションでは、マイナス感情を抑えるのではなく、感情表出を促すことに焦点を置いています。

そして、バリデーションでの基本的な姿勢は「共感すること」です。

マイナスな感情を表出させ、聞き手が否定せず、共感しながらコミュニケーションを取ることで

- ストレスや不安が軽減される

- BPSD(行動・心理症状)の緩和につながる

- 自尊心を取り戻し、再び生きる希望をもつことができる

- 再び他者との交流をもつことができる

といった効果が期待できます。

ユマニチュード

ユマニチュードとは、フランスの2人の体育学の専門家、ジネストとマレスコッティが開発した介護の技法です。

その人の持っている能力を出来る限り使ってもらうことで、その人の健康を向上させたり、維持することが出来ると考えをベースに、次の「見る」・「話す」・「触れる」・「立つ」という4つの要素を柱とした介護の技法です。

- 見る

ユマニチュードでは、「見る」は相手の目を直接見てコミュニケーションをとることを意味します同じ目の高さで見ることで「平等な存在であること」、近くから見ることで「親しい関係であること」、正面から見ることで「相手に対して正直であること」を相手に伝えます。 - 話す

ユマニチュードでは、「話す」は相手に対して尊重を持って、明瞭かつ落ち着いたトーンで話すことを意味します。低めの声は「落ち着いた安定した関係」を、大きすぎない声は「穏やかな状況」を、前向きな言葉を選ぶことで「心地よい状態」を実現します。

返事やうなずきなどの反応がない場合は、「オート(自己)フィードバック」という技法を用いてみます。

オートフィードバックとは、自分の行っているケア内容を実況中継することです。たとえば「これから腕を洗いますね」「温かいタオルを持ってきました」「肩から洗いますね」「あったかくなりましたね」「気持ちいいですか」などの言葉をかけ続けます。 - 触れる

触れることも相手へのメッセージであり、相手を大切に思っていることを伝えるために、「広い面積で触れる」「ゆっくりと手を動かす」「掴まない」などがあります。 - 立つ

人間は立つことによって、体の様々な生理機能が十分にはたらくようにできています。「1日合計20分立つ時間をつくれば寝たきりになることを防げる」とジネストは提唱しています。

そして重要なポイントは、この4つの柱は1つだけではうまくいかないということです。介護するときには、この柱を同時に複数組み合わせて行うことが大切で、このことをマルチモーダルケアと呼びます。

地域におけるサポート体制

認知症初期集中支援チーム

認知症になっても本人の意思が尊重され、できる限り住み慣れた地域のよい環境で暮らし続けられるように、認知症の人やその家族に早期に関わる、医師を含めた複数の専門職からなる「認知症初期集中支援チーム」を地域包括支援センター等に配置し、早期診断・早期対応に向けた支援体制を構築することを目的としています。

認知症が疑われる段階で認知症初期集中支援チームのサポートを受けることにより、受診や判断の遅れ、不十分なケアによる症状の進行を最小限に食い止めることが期待されています。

認知症初期集中支援チームの支援対象者は40歳以上の在宅生活者であり、認知症が疑われている(または認知症である)方です。

チーム員は国が別途定める「認知症初期集中支援チーム員研修」を受講し、必要な知識・技能を修得するものとされています。ただし、やむを得ない場合には、国が定める研修を受講したチーム員が受講内容を共有することを条件として、同研修を受講していないチーム員の事業参加も可能となっています。

具体的な活動は、認知症の疑いがある方の家族から相談を受けた後に、医療職と介護職で自宅へ訪問し、観察・評価を実施します。そのデータをもとに認知症の確認や今後の対応を家族と共に考えてきます。

認知症患者とその家族をおおむね6カ月間集中的にサポートし最終的には、必要に応じて適切な医療・介護サービスに繋げるよう活動しているのが特徴です。なお、支援終了後にも経過をモニタリングします。

イメージしやすいように、具体的な事例を紹介しておきます

事例|別居の子から地域包括支援センターへの相談(引用 さいたま市認知症初期集中支援チーム活動事例集(令和3年12月作成))

80代男性。70代の妻との2人世帯。慢性疾患があり、遠くの病院に一人で通っていたが、「どこも悪く無い」と通院しなくなった。 自転車で転倒するなど怪我を繰り返し、介護負担から妻の精神状態が悪化。別居の子が主介護者の母親の健康状態を危惧している。

【支援内容】

地域包括支援センターの職員とチーム員で訪問。本人から病院に通わなくなった経緯や家庭での生活状況を聞き取り、医療を受ける必要性を説明し、検査を受けると承諾。認知症診断の他、前に通院していた病院から近所のクリニック宛に紹介状を受領。精神状態が悪化している妻は対応できないため、チーム員が本人を連れて受診、慢性疾患の相談、認知症の検査・診断を受けた。

【支援結果】

近隣の病院に変更したことで、定期的に通院でき、慢性疾患の病状確認と、認知症治療を継続。介護保険でデイサービスをスタート。休まず利用するようになり、妻の負担が軽減された。

認知症サポーター

認知症サポーターとは、地域で暮らす認知症の人やその家族を応援する認知症サポーター養成講座を受講した人のことをいいます。自治体(市町村・都道府県)または企業・職域団体(従業員を対象とする)が実施する「認知症サポーター養成講座」(90分)を受講すれば、だれでも認知症サポーターになることができます。認知症サポーターはボランティアですが、2023年7月の時点で1400万人を超えています。

認知症サポーターは何か特別なことをする人ではありません。

認知症について正しく理解し、偏見を持たず、認知症の人や家族を温かい目で見守る「応援者」です。

その上で、自分のできる範囲でサポーターとして活動しています。

認知所サポーターの養成は、認知症サポーターキャラバンの取り組みの一環として都道府県や市区町村、全国規模の企業、団体などと協働し行われています。認知症サポーターキャラバンは、認知症サポーターを養成し、全国が認知症になっても安心して暮らせるまちになることを目指す取り組みです。

認知症サポーター養成講座の講師役をキャラバン・メイトといいます。全国キャラバン・メイト連絡協議会が、都道府県、市区町村などの自治体と全国規模の企業・団体等と協催でキャラバン・メイトを養成します。そして養成されたキャラバン・メイトが自治体事務局等と協働して「認知症サポーター養成講座」を開催します。

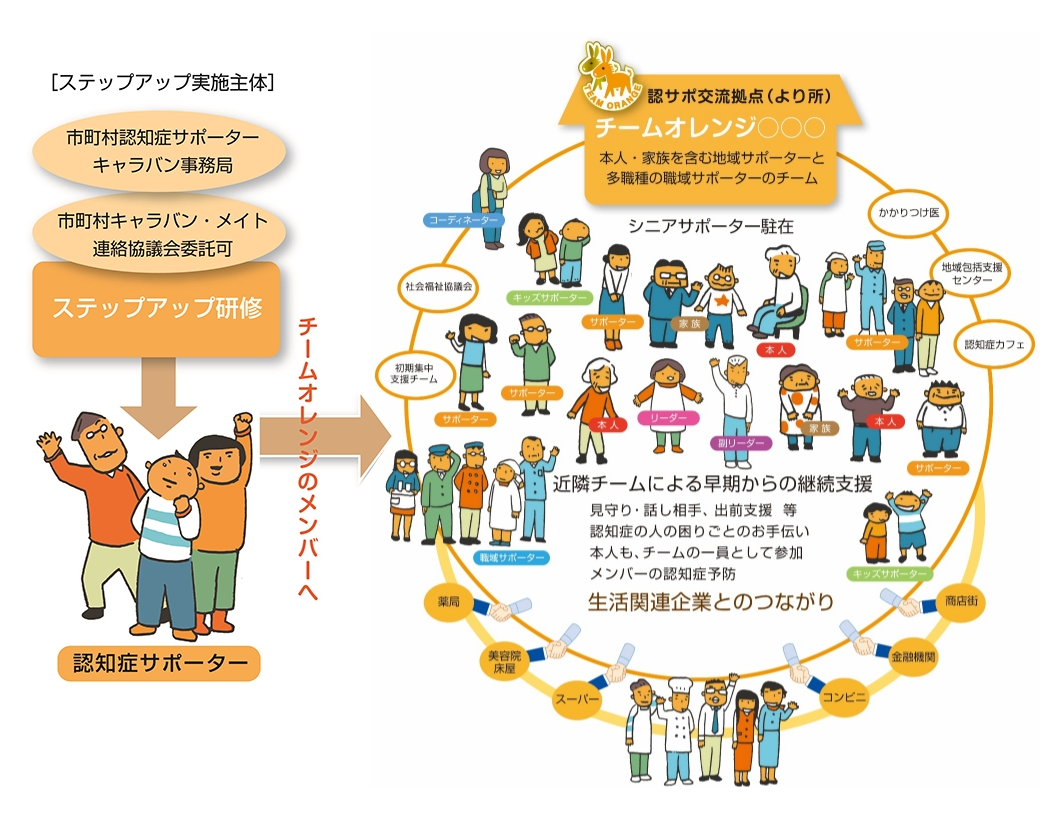

ステップアップ講座

認知症サポーター養成講座で学んだことを土台に、実践の場で必要となる認知症に関する知識、認知症の人と身近に交流し、必要に応じて手助けするための対応スキル等を修得することを目指す研修です。

ステップアップ講座を受講した認知症サポーターには、チームオレンジへの参加が期待されています。

チームオレンジ

近隣の認知症サポーターがチームを組み、認知症の人やその家族に対する生活面の早期からの支援等を行う取り組みで、認知症の人もメンバーとして参加します。認知症サポーターが新たに力をふるう場として期待されています。

出典 caravanmate.com

メンバーにはステップアップ研修を実施し、チームオレンジを編成します(メンバーが歩いて集まれる程度の規模が理想)そしてチームリーダーが、認知症の人等とメンバーのマッチングを行います。

具体的な活動内容は、外出支援、見守り・声かけ、話し相手、認知症の人の居宅へ出向く出前支援等が考えられます。メンバーの誰もが楽しみながら役割を果たし、引きこもりがちな生活になることを未然に防ぐ取り組みとなるように工夫します。

後述の認知症施策推進大綱では令和7年までに全市町村でのチームオレンジ等の整備が掲げられており、令和2年度からはチームオレンジ立ち上げや運営支援を担うコーディネーターの市町村配置、コーディネーターの支援や研修講師を務めるオレンジ・チューターの都道府県における養成が始っています。

認知症ケアパス

認知症ケアパスは認知症発症予防から人生の最終段階まで、認知症の容態に応じ、いつ、どこで、どのような医療・介護サービスを受けられるのかを示すものです。認知症の方の生活機能障害の具合によって変わる適切なサービスが紹介されており、認知症の人と家族にとって有益な情報が詰まっています。

認知症ケアパスは2012年6月に厚生労働省で発表された「認知症施策推進5か年計画(オレンジプラン)」の1つで、作成しているのは各市区町村です。そのため、認知症の方が地域で身近に受けられるサービスがより詳しく分かるようになっています。

イメージしやすいように、実際の認知症ケアパスとして、津山市の認知症ケアパスのリンクを載せておきます。

認知症施策推進大綱

認知症施策推進大綱は、最新の認知症国家戦略です。

この大綱の基本的な考え方は、認知症の発症を遅らせ、認知症になっても希望を持って日常生活を過ごせる社会を目指し、認知症の人や家族の視点を重視しながら「共生」と「予防」を車の両輪として施策を推進するというものです。

「共生」は認知症の人が尊厳と希望を持って認知症とともに生きる、また認知症があってもなくても同じ社会でともに生きるという意味で、

「予防」は

「認知症にならない」という意味ではなく、「認知症になるのを遅らせる」「認知症になっても進行を緩やかにする」という意味です。

認知症予防に関するエビデンスの収集・普及とともに、予防を含めた認知症への「備え」としての取り組みを促すことで、70歳代での発症を10年間で1歳遅らせることを目指すとしています。

認知症の国家戦略は

オレンジプラン(2012年~) ➡ 新オレンジプラン(2015年~)➡ 認知症施策推進大綱(2019年~)

という流れで、認知症施策推進大綱の対象期間は、団塊の世代が 75 歳以上となる 2025年までで、策定後3年を目途に施策の進捗を確認することとなっています。

オレンジプラン・新オレンジプランの具体的な中身は押さえなくても大丈夫です。最新の認知症施策推進大綱だけ以下でチェックしておきます。

五つの柱

1.普及啓発・本人発信支援

認知症に関する理解の促進や認知症サポーター養成の推進などが盛り込まれています。

本人発信支援は、認知症を持つ人々自身が自分の思いや経験を直接伝え、社会とのコミュニケーションを図ることを支援する活動を指します。

具体的には、認知症を持つ本人が自分の意見や体験を共有し、その声が地域社会や政策決定の場に反映されることを助ける活動を指します。たとえば、講演会やワークショップの開催、自己表現の場の提供(例えば、芸術や文学を通じて)、またはマスメディアやSNSなどのプラットフォームを利用した情報発信などがあります。

このような活動は、認知症についての偏見や誤解を解消し、認知症の人々が自分の生活の質を向上させ、自身の存在を認められることを促進します。また、認知症の人々が自分自身の視点を共有することで、社会全体が認知症に対する理解を深めることにも寄与します。

予防

「予防」とは『認知症にならない』という意味ではなく、『認知症になるのを遅らせる』『認知症になっても進行を緩やかにする』」ということで

具体的には、科学的なエビデンスに基づいた健康づくりの推進や生活習慣の改善を促したりといった、認知症予防に資する可能性のある活動の推進や予防に関するエビデンスの収集の推進などです。

医療・ケア・介護サービス・介護者への支援

・早期発見・早期対応できる医療体制の整備

・医療従事者等の認知症対応力向上の促進

・介護サービス基盤整備・介護人材確保・介護従事者の認知症対応力向上の促進

・医療・介護の手法の普及・開発

・介護者の負担軽減の推進

認知症バリアフリーの推進・若年性認知症の人への支援・社会参加支援

認知所バリアフリーは、「認知症になってもできる限り住み慣れた環境で生活を続ける」ことを目指すもので、具体的には移動手段や住宅の確保の推進、成年後見制度の利用促進、消費者被害防止施策の推進などが示されています。

研究開発・産業促進・国際展開

認知症の原因疾患の多くはその発症や進行の仕組みの解明は不十分で、さらなる研究開発の推進が必要であり、研究開発の重要性が明記されています。

また、取組を通じて得られた知見を、他の国々と積極的に共有していくことで、介護産業の発展や世界全体の健康増進に貢献していくことも重要な施策として位置づけられています。

コメント