『終末期』に関する内容は『生活支援技術』テキストに移して、まとめています。

こころのしくみの理解

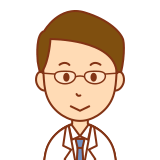

マズローの欲求階層説

マズローは、人間のさまざまな欲求を

- 生理的欲求

食欲や睡眠欲、性欲など人の生命維持に係るもの - 安全欲求

身の安全、身分の安定、不安や混乱からの自由などを求める - 所属・愛情の欲求

家族や友達、同僚、サークル仲間など共同体の一員に加わりたいと思うこと、周囲から暖かく迎えられたいと思うことなどです。 - 承認欲求

独立や自由など、自分をより優れた存在と認める、自尊心とも言えるものへの欲求、評判や名誉など、他者からの評価に対する欲求です。 - 自己実現欲求

自分にしかできないことを成し遂げたい、自分らしく生きていきたいという欲求を指します。例えば、「歌手になりたい」とか世界を旅しながら暮らしたいとか、多くの人は何らかの「理想的な自分のイメージ」をもっています。そして、その「理想的な自分のイメージ」と現在の自分が一致していないときは、少しでも理想に近づきたいという欲求です。

の5段階に分けました。

最下層から順番に生理的欲求、安全の欲求、所属と愛情の欲求、承認欲求、自己実現の欲求となっており、生理的欲求や安全欲求など低次の欲求が満たされると、一段階上の欲求が高まり、その欲求を満たすための行動を起こすようになるとされています。

マズローの理論のうち、生理的欲求と安全欲求は、人間を含めた動物すべてがもつ基本的欲求(一次的欲求)であり、所属・愛情の欲求、承認欲求、自己実現欲求は、後天的に学習される社会的欲求(二次的欲求)であるとしました。

出典 https://www.jimpei.net/entry/maslow

また、

- 生理的欲求

- 安全の欲求

- 所属と愛情の欲求

- 承認欲求

は足りないと不満が生じるもので、欠乏欲求ともいわれます。

そして自己実現の欲求は、成長することそれ自体が目的で 成長欲求ともいわれます。

適応のしくみ

適応とは、個人とその周りの環境との関係を表す概念で、個人の欲求が環境と調和し、満足を感じている状態をいいます。また、単に環境に自分を合わせるという受身的な状態だけでなく、周囲へ積極的にはたらきかけて好ましい状態を生み出していくことも意味しています。

人間には、欲求不満や不快な緊張感、不安から自分を守り、心理的満足を得ようとする無意識なこころのはたらきがあり、それを 適応機制(または防衛機制)といいます。

適応機制(防衛機制)

適応機制(防衛機制)とは、欲求不満や不快な緊張感・不安から自分を守り、心理的満足を得ようとする無意識なこころのはたらきのことです。

適応機制に関連した問題は介護福祉士国家試験では頻出で、次のような感じで出題されています。ちなみに答えは3です。

介護老人保健施設に入所しているGさん(78歳、女性)は上品で化粧も上手で、入所している人から関心を持たれていた。訓練の際にも入所者から励まされ、どうにか伝い歩きができるようになっていた。そこへ車いすのHさん(75歳、女性)が新しく入所してきた。Hさんは裕福な家庭で、家族の来訪の際には入所者へプレゼントもあり、入所者の関心はHさんに移ってしまった。するとGさんは伝い歩きをしなくなり、失禁までするようになった。

Gさんの適応機制(防衛機制)として、最も適切なものを1つ選びなさい。1.逃避

出典 第24回介護福祉士国家試験

2.同一化(同一視)

3.退行

4.昇華

5.抑圧

適応機制の種類と具体例を紹介していきます。

抑圧

容認しがたい欲求や感情を意識の表面に現れないように抑えつけ、意識にのぼらせないようにすることです。

(例)いじめられた記憶を忘れようとする。

合理化

自分に都合のよい理屈づけ・いいわけをすることで、自分の失敗や欠点を正当化することです。

(例)値段が高くて買えないBluetoothイヤホンに対して、「失くしそうだからいらない」と言う。

同一視(同一化)

満たせない願望を実現している他人と自分とを同一化することで、自分自身のことのように満足したり、自己評価を高めたりすることです。

(例)youtubeですごく上手いピアノの動画をみながら、自分が弾いているような想像をする。

よくやってます^^;

置換

受け入れがたい感情、欲求を元来の対象に向けずに、より受け入れやすい関連のある対象に振り向けることです。元来の対象に対して感情を表現することには不安が生じるため、より安全だと思われる別の対象に対して感情を表出するわけです。

(例)

・こどもが自立した母親が、代わりにネコを可愛がる

・もう亡くなっている親に虐待を受けた子どもが大人になった際に、その親の代わりに周囲の人に攻撃的な発言を繰り返すとかです。

投影(投射)

自分の心の中にある「見たくない欠点」「見たくない 感情」を、相手や周囲の人に映し出して、自分の感情ではなく、あたかも相手の状態であるかのように捉えることです。

人の悪口を言う というのがわかりやすい例です。自分の中にある欠点を棚に上げて、相手の欠点として見て、批判や文句を言うんですが、本当は自分の欠点を相手に映し出して悪口を言ってるんです。投射しまくりで、ひたすら文句を言ってる人が、もし、まわりにいるなら、あまり近づかない方が賢明です。

補償

ある一面での劣等感情を、得意な他の面での優越感情で補おうとすることです。

(例)勉強が苦手なので、スポーツでがんばる

代償

ある目標を達成しようとして、その欲求がかなえられない欲求不満の状態において、その欲求が向けられている対象を別の対象に置き換えることで欲求不満を解消しようとすることです。

(例)海に行けないので、プールに行った。

補償との違いは自分への劣等感情があるかないかです。

劣等感がある➡補償

劣等感はない➡代償

置換との違いは、かなり細かくなりますが、↓

置換は定義に「受け入れがたい感情、欲求」とあり、マイナスの感情や欲求が前提とされています。

例)父に叱られた不満から、父が大切にしていた器をわざと割った

これに対して、代償では、「欲求不満の状態において」とあります。

欲求不満に陥る場合、その「欲求」は、人が達成したい、あるいは、接近、獲得したいものとして、つまり、その人にとってはプラスの意味を持つ目標が設定されていることが、前提となっています。

例)ヨーロッパに旅行したかったが、金額的に厳しいので国内旅行にした。

「本来の目標によって満たすことができない欲求を、他の目標や目的で満たそうとする」点でいえば置換と代償は似ているますが、その前提となる条件がプラスの欲求・感情を想定しているか、あるいはマイナスのものを前提としているかという点で、異なっていると考えることができます。

昇華

人間には、さまざまな本能的欲望が備わっていますが、自分の欲望を思うがままに、好きなときに、好きなだけ満たすことを求めることは、 社会的に許されません。なので、欲望や願望をストレートに出して非難されるのではなく、社会的に容認される別の高次な目標に形を変えて自己実現を図ろうとすることです。

エネルギーの使いどころを転換している感じです

欲求不満や葛藤を前向きに対処していく点で適応機制の中で最も適応的であり、自分を成長・向上させていくことに役立つと考えられます。

昇華の具体例としては

- いじめられた体験をもとに本を書く

- 人間関係のストレスをマラソンで発散する

- 上司への不満をバネに、自分のスキルを磨く

などです

反動形成

本来の自分が“思っていること”や“目的としていること” とは正反対の「行動」や「発言」をして、何とか自分の中で、あるいは人との関係のために、妥協を図る心の動きです。

本能的な欲求や感情が社会的に受け入れられないと感じられる場合、またはその感情に対して罪悪感や恐怖を感じる場合に見られます。反動形成は、これらの感情を隠すために、無意識に反対の行動をとることによって内面の葛藤を解消しようとする心理的なプロセスです。

(例)好きな人にいじわるをしてしまう

逃避

不安、緊張、葛藤などから(白昼夢・空想など)に逃げ出してしまうことによって、自己の安定を求めることです。

(例)試験期間中に部屋の片づけをする

退行

解決困難な状況において、未発達な段階に逆戻りし、無意識に甘えるなどの未熟な行動をとることです。

(例)弟が生まれた途端、赤ちゃん返りする

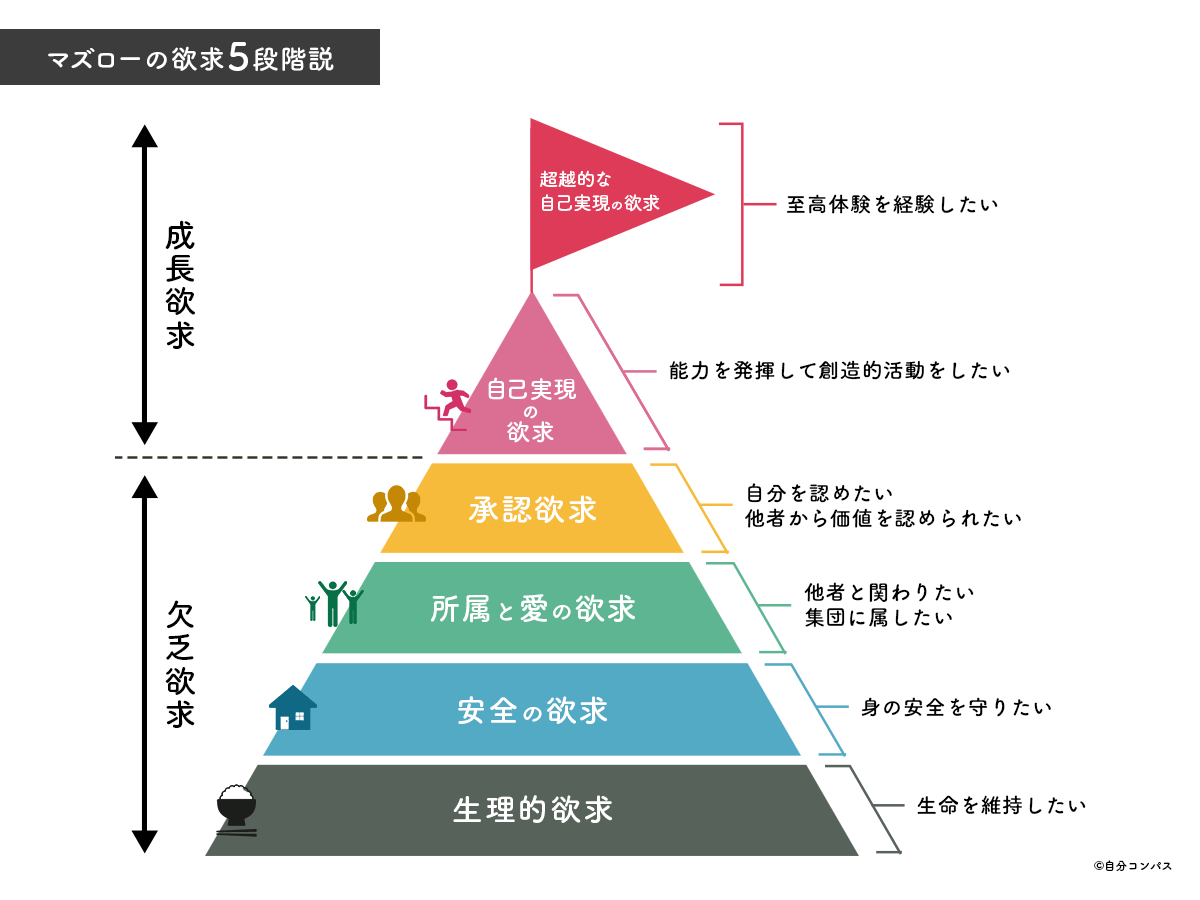

記憶のしくみと知能

記憶における最初の段階は、見たもの、聞いたものなど知覚したイメージが感覚器に入ってくる刺激情報で、感覚記憶と呼ばれます。刺激情報は1秒以内に脳の中に取り込まれ、言葉、数字、図形などに符号化され、側頭葉にある海馬という部位で一時的に保管されますが、そのほとんどは消え去ります。これを短期記憶といいます。

そして、何度も思い浮かべたり口に出したりする情報は、大脳皮質へ送られ、長期記憶となります。

また、海馬は留め置いた情報に重要度をつけるという役割ももっています。海馬に「重要」と判断されると、長期記憶として残りやすくなります。

出典 エーザイ 物忘れ教室

海馬という名称は、海中生物の「海馬(タツノオトシゴ)」に形が似ていることから名づけられたそうです。

記憶の過程

記憶の過程は、記銘、保持、想起の三段階に分けることが出来ます。

- 記銘

外部の刺激がもつ情報を意味に変換して記憶として取り込むこと - 保持

記銘したものを保存しておくこと - 想起

保存されていた記憶を取り出し、外に表すこと

(参考)

心理学領域では上記のように、感覚記憶、短期記憶、長期記憶と分類されますが、一方、臨床神経学領域では即時記憶、近時記憶、遠隔記憶と分類されます。

ここまで細かく覚える必要はありません。参考までに。

ざっと記憶のしくみを説明しましたが、ひとつひとつ、もう少し深掘りしていきます。

感覚記憶

高齢になると視力や聴力などの感覚機能が低下して、感覚器からの情報が減少し、感覚記憶が低下する可能性があります。ただし、感覚機能の低下には個人差があるため、一概に加齢の影響を強く受けるとは言えません。

短期記憶と作業記憶(ワーキングメモリー)

4629882といった数字を単に覚えるのは短期記憶です。

37+36-15=○○のような計算では【37+36=73】を頭の中で保持し、73から15を引くという処理も加わります。これを作業記憶(ワーキングメモリ)と呼びます。

- 短期記憶⇒加齢の影響をほとんど受けません。

- 作業記憶⇒加齢の影響が顕著にみられます。

長期記憶

長期記憶は、陳述記憶(言葉で説明できる記憶)と非陳述記憶(言葉で説明できない記憶)に分けられ、さらに

陳述記憶

- エピソード記憶

- 意味記憶

非陳述記憶

- 手続き記憶

- プライミング記憶

に分けられます。

ひとつずつ特徴や例を説明していきます。

エピソード記憶

自分にまつわる思い出です。言語的記憶と非言語的記憶があります。

通っていた小学校の先生やクラスメートの名前。もしくは、友だちの間で流行っていたクイズなど。それらの思い出のうち、言葉で言い表せるものが言語的記憶であり、言い表せないものが非言語的記憶です。

例えば、夏休みに家族で旅行した海の色や波の音の思い出は、言葉ではなく、映像やメロディーで刻まれた記憶であり、非言語的記憶です。

意味記憶

一般的な知識についての記憶や反復学習によって覚えた記憶です。反復学習によって覚えた記憶のうち、言葉で言い表せるものが言語的記憶で、言い表せないものが非言語的記憶です。

教科書を繰り返し読む、あるいは練習問題を解いて覚えた英単語や数学の公式は、言語的記憶に含まれます。一方、絵画や図形、音楽などに関する知識は非言語的記憶に含まれます。

ホテルを訪れました。ホールには音楽が流れています。メロディを少し聴いただけで、(これは『ボヘミアンラプソディー』だな)と気づいたとします。これが非言語的記憶です。

手続き記憶

やり方、技能など、体で覚えた記憶です。例えば自転車の乗り方などです。

プライミング記憶

以前の刺激や経験によって無意識的に影響を受ける現象を指します。プライミングは、記憶の中の関連性に基づいて、ある刺激が別の刺激に対する反応を促進する効果があります。具体的には、ある情報に触れることで、その情報に関連する他の情報が容易に思い出されるようになります。

例えば、思い込みなどもそうで、

”にんじん、こまつな、ほうれそんう、キャベツ”

↑のほうれそんうをほうれんそうと誤って読んでしまうような、すでにある記憶があとの事柄に影響を与える現象です。

他には、ある画像(例: 赤いリンゴ)を見た後に、同じ画像または関連する画像(例: 緑のリンゴ)が提示された場合、後者の画像を認識する速度が速くなることがあります。これもプライミング効果によるものです。

プライミング記憶は、日常生活の中で無意識的に働いており、私たちの認識や判断に影響を与えています。

長期記憶のうち、

加齢の影響を受けにくいものは、

- 意味記憶

- 手続き記憶

- プライミング記憶

で、

加齢によって影響を受けるものは、

- エピソード記憶

です。

エピソード記憶に関して少し補足しておきます。

青春時代の思い出のような、過去に体験した古いエピソードは記憶に残りやすいですが、生活の中で生じる出来事や体験などの新しいエピソードには加齢の影響が顕著にみられます。

知能

流動性知能と結晶性知能

知能の加齢変化として、新しいことを学習したり、新しい環境に適応したりする流動性知能には低下が認められますが、経験と強く関係する結晶性知能は高齢期でも比較的遅くまで維持されます。

ウェクスラー式成人知能検査(WAIS-Ⅳ)

高齢者の知能検査に最もよく使われます。WAIS‐Ⅳの対象年齢は16歳から90歳までで、全般的な知能を表す合成得点と、特定の領域の知的機能を表す4つの合成得点を産出することができます。全部で15の検査があり、基本検査が10、補助検査が5となっています。

検査の詳細な中身などは介護福祉士試験では不要です。

からだのしくみの理解

ホメオスタシス(恒常性)

生体内の諸器官は、気温や湿度など外部環境の変化や体位、運動などの身体的変化に応じて、

- 病原微生物の排除

- 創傷の修復

- 体温

- 血圧

- 血液量や血液成分

などの内部環境を、生存に適した一定範囲内に保持しようとする性質があり、内分泌系と自立神経系による調節がそれを可能にしています。この性質をホメオスタシスといいます。ホメオスタシスを主に司っているのは、脳の視床下部と考えられています。

例えば、のどが渇くというのは生理的欲求ですが、体内の水分が不足している状態を解消するために、ホメオスタシスの働きにより、のどが渇くという感覚が出現します。

自立神経

自律神経は交感神経と副交感神経とに大きく分けられます。

- 交感神経

からだを活動・緊張・攻撃などの方向に向かわせる神経。手に汗を握ったような時に、よりはたらく。 - 副交感神経

内臓のはたらきを高め、からだを休ませる方向に向かわせる神経。

2つは、同一の器官に平行に分布していますが、作用はほとんど正反対です。

内臓・血管・腺などの不随意性器官(意識して動かすことのできない器官)に分布して、無意識かつ反射的に、生命維持に必要な多くの作用を調節します。主に、平滑筋や心筋のような不随意筋などをコントロールします。

筋肉についてちょっと補足しておきます。

筋肉には横紋筋と平滑筋の2つの種類があり、

横紋筋には、

- 骨格筋

骨格筋は姿勢を保ち、身体を動かしている筋肉で、一般的に筋肉と呼ばれているものは骨格筋を指しています。 - 心筋

心筋は心臓を構築している筋肉で、心臓以外の場所には存在しません。

があります。

平滑筋は内臓や血管の壁に存在し、緊張を保つことや収縮によって内臓や血管の働きを維持しています。

骨格筋は運動神経支配であり、自分の意志で動かすことができますが、心筋や平滑筋は自律神経支配であり、自分の意志で動かすことはできません。骨格筋のように自分の意志で動かすことのできる筋肉を随意筋、心筋や平滑筋のように自分では動かすことのできない筋肉を不随意筋といいます。

自律神経の主な機能と体の反応

| 交感神経が働くと | 副交感神経が働くと | |

|---|---|---|

| 瞳孔 | 散大(光が多く入るように) | 縮小する |

| 涙腺 | 涙の分泌が減る | 涙の分泌が増える |

| 唾液腺 | 唾液の分泌が減る | 唾液の分泌が増える |

| 胃腸の分泌腺 | 胃液や腸液の分泌が減る | 胃液や腸液の分泌が増える |

| 胃腸の蠕動運動 | 抑制される | 促進される |

| 気管の平滑筋 | 弛緩し、気管内径が広がる | 収縮し、気管内径が狭くなる |

| 心拍数 | 増加する | 減少する |

| 血圧 | 上昇する | 低下する |

| 汗腺 | 汗の量が増加する | ー |

| 立毛筋 | 収縮し、鳥肌が立つ | ー |

| 膀胱 | 弛緩する(尿を貯める) | 収縮する(排尿を促進) |

| 内肛門括約筋 | 収縮する(蓄便) | 弛緩する(排便) |

| 直腸 | 弛緩する(蓄便) | 収縮する(排便) |

| 脳神経 | 興奮 | 鎮静 |

| 神経伝達物質 | アドレナリン、ノルアドレナリン | アセチルコリン |

内分泌系

内分泌系とは、からだのさまざまな機能を調整しているホルモンを分泌するシステムです。ホルモンは、体のさまざまなはたらきを調節する化学物質です。からだの外側・内側で環境の変化が起きても、からだのはたらきを常に同じになるように保つはたらきをしています。

ホルモンによる血糖値の調節

インスリンという名前はよく聞くのですが、どのような働きをするのですか?

インスリンは血液の中の糖をエネルギーに変えて血糖値を下げる、唯一のホルモンで、膵臓のランゲルハンス島という器官のB細胞が血糖値の上昇を感知して、インスリンを分泌します。

変換されたエネルギーは肝臓でグリコーゲンという多糖類に変えて貯蔵されます。

また、食事をして血糖値が上昇した場合、間脳の視床下部もそれを感知して、副交感神経を刺激します、その刺激が膵臓のランゲルハンス島のB細胞に伝わることでもインスリンを分泌させます。こうしたしくみにより、食事によって一時的に上昇した血糖値は、再び安定します。

逆に血糖値が下がりすぎているときはどうなるのですか?

膵臓のランゲルハンス島のA細胞が感知して、グルカゴンというホルモンを血液中に分泌します。グルカゴンは肝臓に貯蔵されているグリコーゲンを分解して、血糖値を上昇させます。また、血糖の低下は、視床下部でも感知していて、交感神経が刺激され、その刺激が膵臓のランゲルハンス島のA細胞に伝わることでもグルカゴンを分泌させます。

人体部位の名称と役割

人体は、下のように大きく分けられます。

- 頭頚部

- 体幹

いわゆる胴体の部分で、胸部、腹部、背部、臀部からなり、内臓を容れています。 - 体肢

腕を上肢、脚を下肢と区別して呼びます。上肢下肢を合わせて四肢といいます。

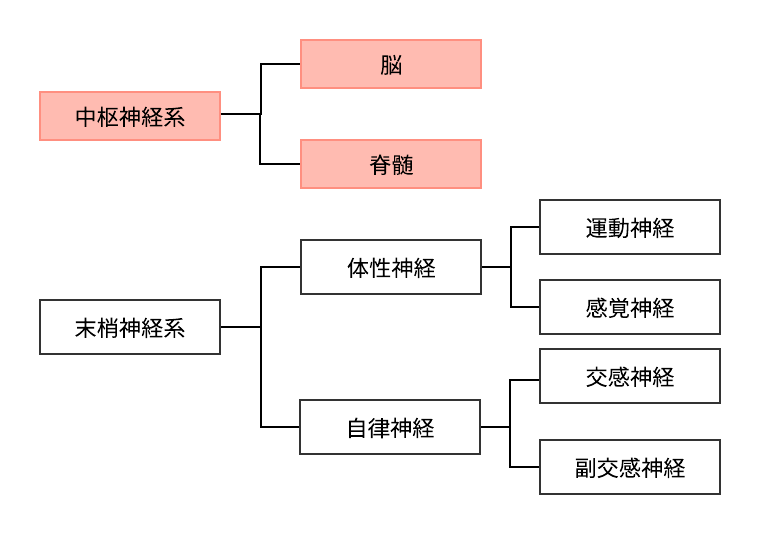

人の神経系

抹消からの刺激を受け、これに対して興奮を起こす中心部を中枢神経系といい、脳と脊髄からなります。刺激や興奮を伝導する部分を末梢神経系といい、体性神経と自立神経からなります。体性神経は、運動神経と感覚神経に区分されます。

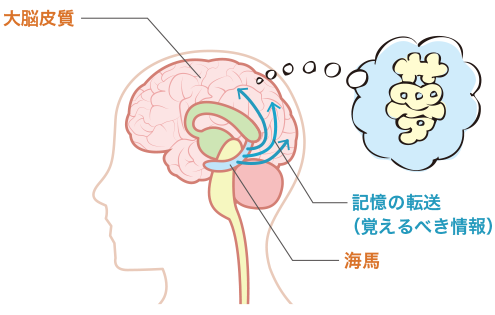

脳

脳は、左・右大脳半球からなる大脳と間脳・中脳・橋・延髄・小脳に区分され、

- 中脳

- 橋

- 延髄

を脳幹といいます。成人の脳の平均重量は約1300gで、髄膜や髄液で保護されています。

脳の各部位の働きを以下で簡単に説明しておきます。

大脳

大脳は、大脳半球という左右2つの部位に分かれています。いわゆる右脳と左脳というものにあたります。両者は完全に分離しているわけではなく、脳梁という神経線維の束によって接続されており、相互に情報のやり取りをしています。

それぞれの大脳半球は、大脳皮質が表面を覆っています。大脳皮質は1~3㎜程の薄いシート状の組織で、その中に100億個以上もの神経細胞が含まれています。大脳皮質の役割は、ものを知覚したり、運動を制御したり、計算、推理などで知性を司る器官といえます。

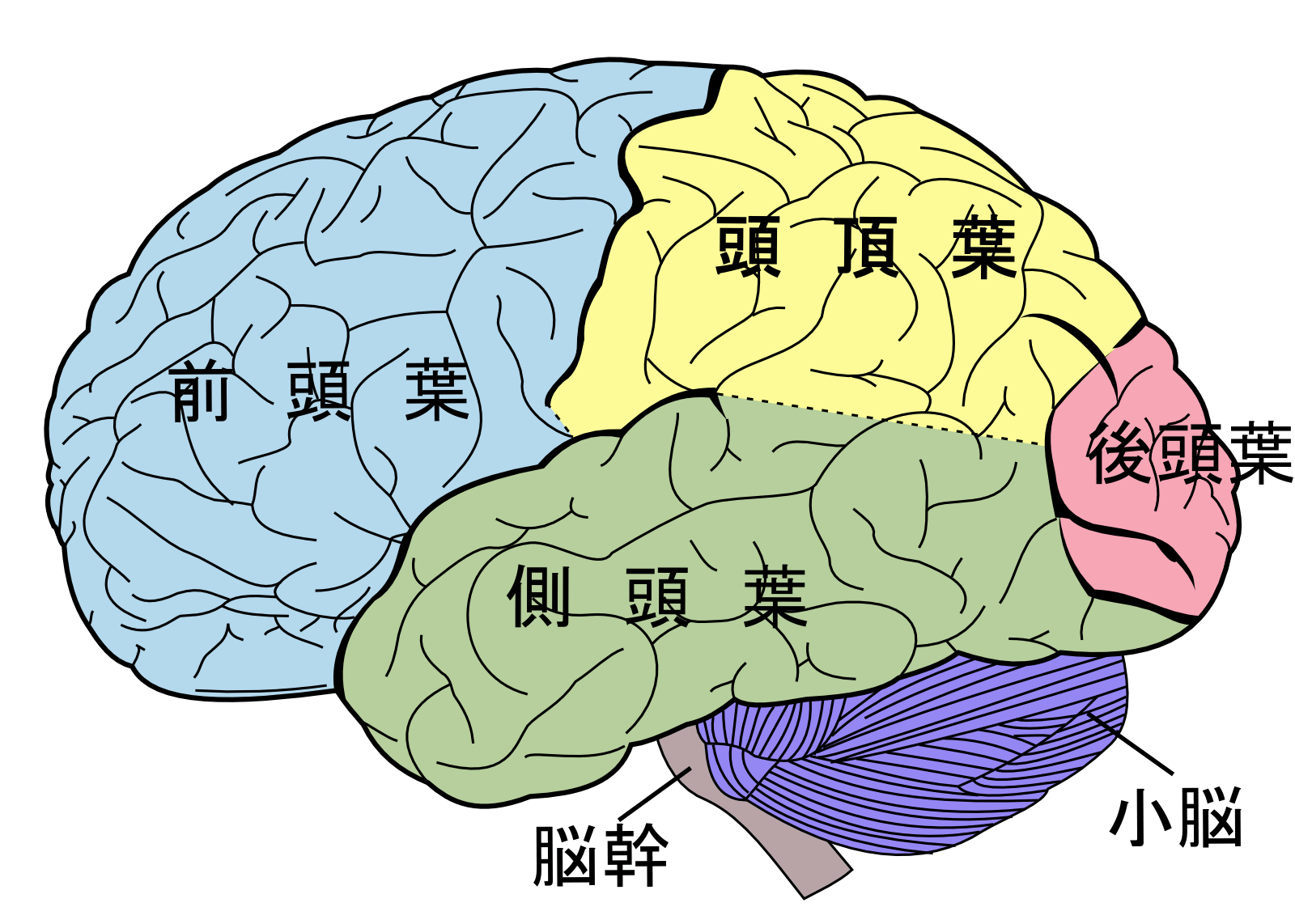

大脳皮質は場所によって処理するものが違います。これを脳の機能局在といいます。機能などによって下図のように大きく4つの領域(前頭葉・頭頂葉・側頭葉・後頭葉)に分けられています。

~脳の機能局在~

- 前頭葉

前頭前野:「考える」「記憶する」「アイデアを出す」「感情をコントロールする」「判断する」など、人間にとって重要な働きを担っているため、人間が人間らしくあるためにもっとも必要な存在といえます。

一次運動野:手足・顔・体幹の運動を司ります。

ブローカ中枢(運動性言語中枢):言葉を作りアウトプットします。ブローカ中枢が障害を受けると、ブローカ失語となり、言葉の意味は理解できるのに意味のある言葉を話すことができなくなります。 - 頭頂葉

一次体性感覚野:触覚や熱い冷たいといった感覚の情報を集めて、頭頂葉全体で処理して、触ったものなどを認識します。

味覚野:味覚の情報を受け取ります。 - 側頭葉

聴覚野:聴覚情報を受け取ります。

ウェルニッケ中枢(感覚性言語中枢):話ことばを聞いて理解します。ウェルニッケ中枢が障害を受けると、ウェルニッケ失語となり、言葉が理解できなくなります。なめらかに話せますが、内容は支離滅裂になります。 - 後頭葉

視覚野:視覚情報を受け取ります。

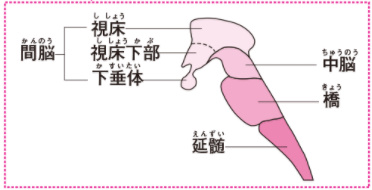

間脳

看護Roo!

間脳は、

- 視床

- 視床下部

- 脳下垂体

- 松果体

からなります。

左右の視床に挟まれて松果体(しょうかたい)があり、視床下部からは下垂体が延びています。

視床は感覚系の神経を中継する所で、視床下部は、自律神経や内分泌の中枢として機能しています。全身からの感覚情報、自律神経の情報、ホメオスタシスの情報などが集中し、生体のすべての細胞が最適な環境に置かれるように、自律神経やホルモンを介してコントロールしています。また、食欲、性欲、口渇(こうかつ)などの中枢もここにあります。

脳下垂体は、内分泌器官で数多くのホルモンを分泌しています。

松果体は、サーカディアンリズム(概日リズム)を調節するメラトニンというホルモンを分泌しています。サーカディアンリズムについては、睡眠のしくみのところで詳しく説明します。

脳幹

脳幹は、大脳を支える幹のような形をした部分で、上から

- 間脳(視床、視床下部、脳下垂体、松果体)

- 中脳

- 橋

- 延髄

に分けられます。

意識・呼吸・循環を調節するなど、生命維持に重要な機能を担っています。特に延髄は、呼吸中枢や心臓中枢、嚥下や唾液分泌の中枢です。脳幹に回復不可能な障害が生じると、脳死を引き起こします。

小脳

小脳は、随意運動を円滑にできるように調節し、平衡感覚や視覚とも連絡しています。

例えば、大脳から「右にまがれ!」と指示があると、姿勢や足の運び、体の各部の筋肉の緊張などを調整し、同時に手の振り方を指示するなど、大脳の指示に連動して運動を行えるようにするのが小脳です。

骨

骨は、骨膜につつまれ、

- 骨髄

造血器官として、赤血球・白血球・血小板をつくっている。 - 骨質

カルシウムが多く含まれ、寝たきりになるとカルシウムが血液中に放出される。

に区別できます。

全身の約200個の骨は互いに結合して、骨格を形成しています。骨と骨の結合で動くものを関節といい、関節を挟んで筋肉が付着しています。筋肉は収縮する性質があります。関節をまたぐ筋を骨格筋といいます。骨格筋は、骨の表と裏にあり、各々が相反(拮抗)するはたらきを持っています。

骨の生理的作用

- 支持作用

頭や内臓を支え、からだの支柱となる作用。 - 保護作用

いくつかの骨が集まり、骨格を形成し、頭蓋腔・胸腔・脊柱管・骨盤腔などの腔をつくり、脳や内臓などの重要な器官を収め保護する。

※腔:肉体の内部の中空になっている部分 - 運動作用

付着している筋の収縮により、可動性のある関節を支点として運動を行う。 - 造血作用

骨内の骨髄で赤血球・白血球・血小板を絶えず作る作用。 - 電解質の貯蔵作用

カルシウム・リン・カリウム・ナトリウムなどの電解質が骨中に蓄えられ、必要に応じて骨から引き出して血流により送り出す作用。

骨粗鬆症

骨は通常、破壊と再生のバランスがとれているため、骨の量は変化しませんが、加齢に伴ってホルモンバランスが崩れ、骨の破壊が亢進したり、骨の再生が抑制されると、結果的に骨量が減少して、骨粗鬆症になります。

骨粗鬆症は骨量(骨密度)が減少し、骨の構造も破綻して脆くなり、骨折の危険が高まった状態と定義されています。

主な関節と拮抗筋のはたらき

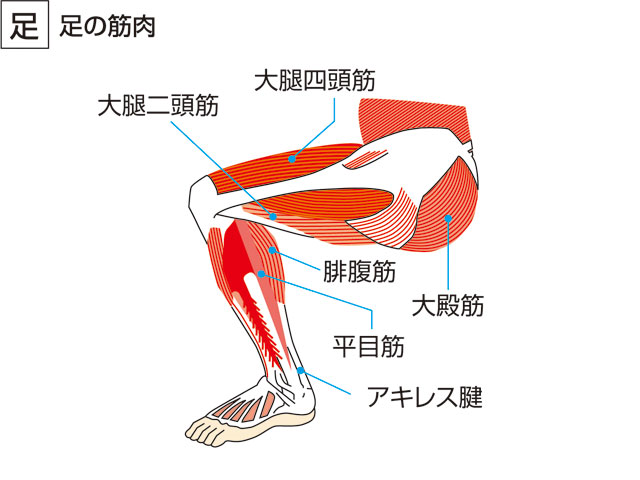

筋肉の名称を細かく覚える必要はありません。関節を動かす時に、収縮するメインの筋肉を覚えておく程度で十分です。

介護福祉士国家試験での出題例をひとつあげておきます。ちなみに正解は5です。

関節の運動と筋の収縮に関する次の記述のうち、正しいものを1つ選びなさい。

1.膝関節の伸展は、大腿二頭筋の収縮によって起こる。

出典 第25回介護福祉士国家試験

2.股関節の伸展は、大腿四頭筋の収縮によって起こる。

3.足関節の背屈は、下腿三頭筋の収縮によって起こる。

4.手関節の背屈は、上腕二頭筋の収縮によって起こる。

5.肘関節の伸展は、上腕三頭筋の収縮によって起こる。

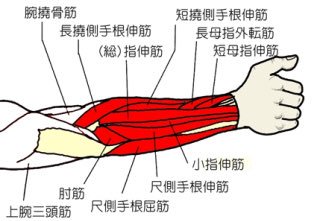

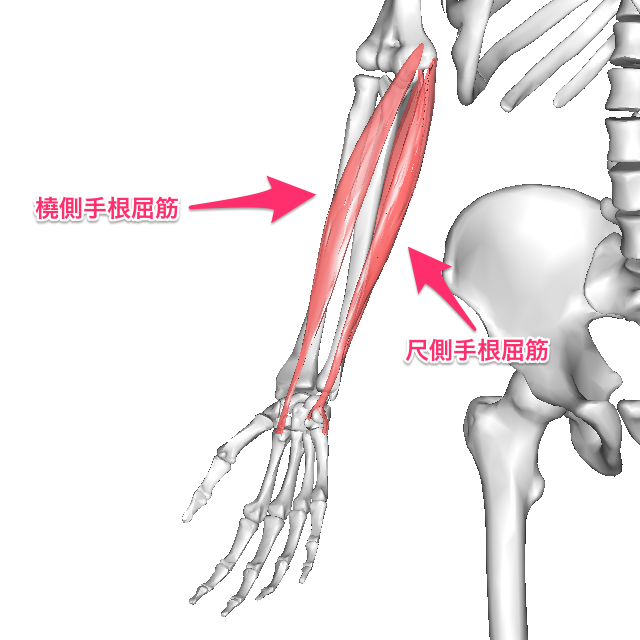

手関節

出典 http://therapistcircle.jp/syakusokusyukonkukkin/

- 背屈(伸展)

橈側手根伸筋、尺側手根伸筋がともに収縮 - 掌屈(屈曲)

橈側手根屈筋、尺側手根屈筋がともに収縮

橈側は前腕の親指側で、尺側は前腕の小指側です。

きをつけ!をした状態で、前腕の内側の親指側にあるのが、橈側手根屈筋で、前腕の内側の小指側にあるのが、尺側手根屈筋です。前腕の外側の親指側にあるのが、橈側手根伸筋で小指側にあるのが、尺側手根伸筋です。

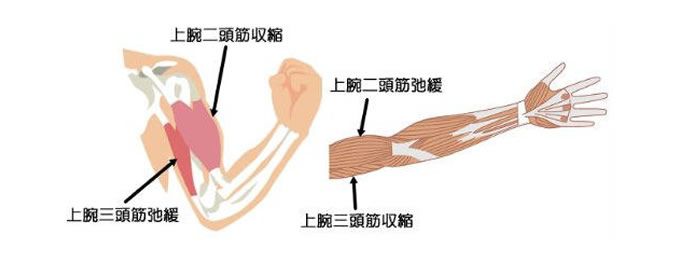

肘関節

肘関節の屈曲は、ちからこぶを作る時の動きで、伸展はその反対です。

出典 https://www.bikebros.co.jp/vb/sports/stame/scolumn05/scolumn05-20151102/

- 伸展

上腕三頭筋が収縮する。 - 屈曲

上腕二頭筋が収縮する。

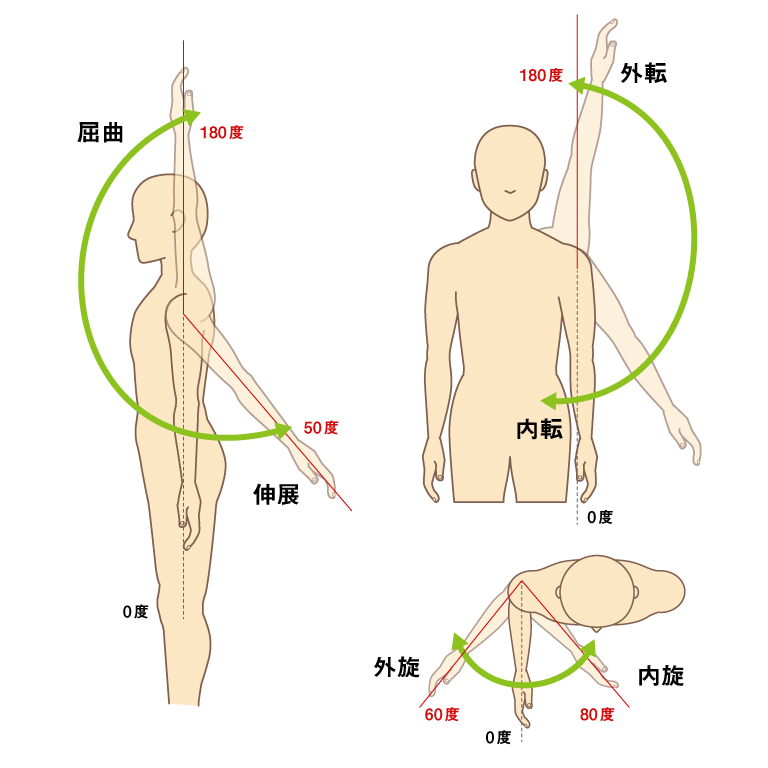

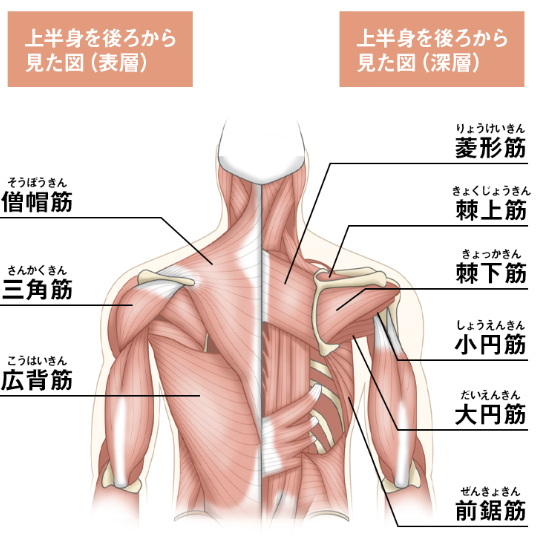

肩関節

肩の動きですが、気を付けの姿勢から、そのまま体の側面で腕を上げていく動きを外転といい、反対に、気を付けの姿勢から内側へ動かす動作を内転といいます。

また、気を付けの姿勢から、前方に腕を上げていく動作を屈曲といい、気を付けの姿勢から後方に腕を上げていく動作を伸展といいます。

あと、上腕を、骨を軸にしてコマのように回転させる動きを回旋といい、内側に回転させる動きを内旋、外側に回転させる動きを外旋といいます。

出典 MCDAVID

出典 KT TAPE

- 外転

三角筋、棘上筋など - 内転

大胸筋、広背筋など - 屈曲

三角筋の前側や大胸筋の上部など - 伸展

三角筋の後ろ側や広背筋 - 外旋

三角筋の後ろ側、棘下筋など - 内旋

三角筋の前側、広背筋など

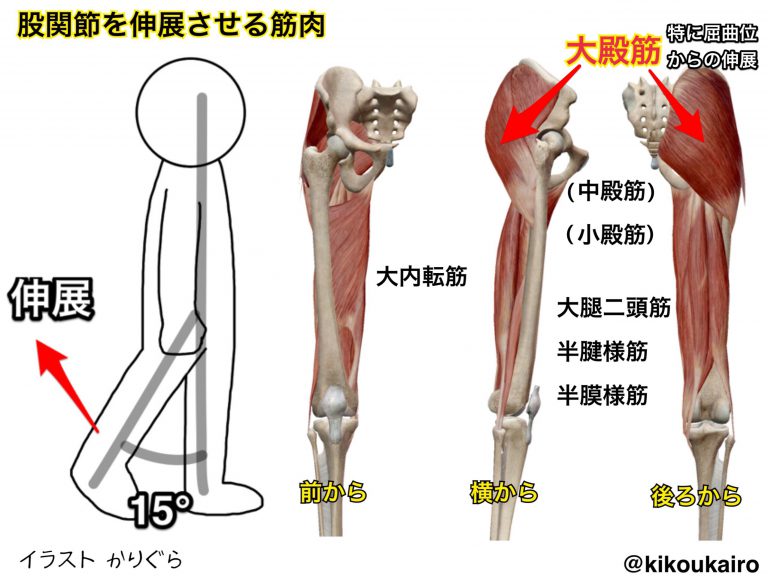

股関節

股関節の屈曲は、まっすぐ立った状態からひざ蹴りをするような動作で、伸展は、足を後ろに挙げていく動作です。

出典 きこうカイロ施術院

- 伸展

大殿筋が収縮する。大殿筋はいわゆるお尻の筋肉で、日常生活であまりやらない動作なので、やってみるとお尻がつりそうになると思います。 - 屈曲

腸腰筋が収縮する。腸腰筋は、上半身と下半身をつなぐ筋肉です。背骨の腰の辺りから始まる大腰筋と、骨盤の内側の上部から始まる腸骨筋が組み合わさった筋肉で、いわゆるインナーマッスルの部類に入る筋肉です。

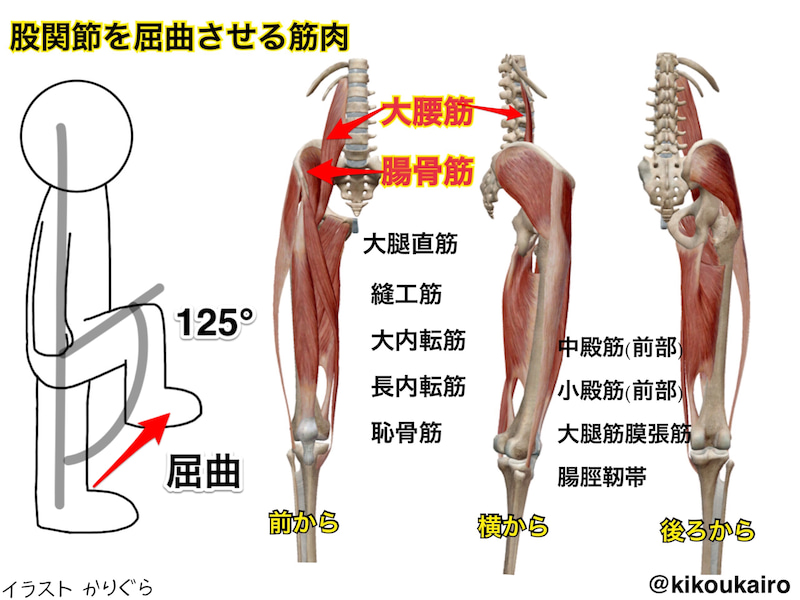

膝関節

屈曲は、膝関節を曲げる動作で、伸展は、立ち上がるときの膝のように、膝関節を伸ばす動作です。

出典 コトバンク

- 伸展

大腿四頭筋が収縮する。 - 屈曲

大腿二頭筋が収縮する。

足関節

足の指先をぐっと持ち上げるような動作を背屈(または伸展)といい、指先までぴんと伸ばすような動作を底屈(または屈曲)といいます。イメージ的に背屈が屈曲で、底屈が伸展のような感じがするかもしれませんが、逆なので注意です。

出典 Hearts Bridge

- 背屈(伸展)

前脛骨筋が収縮する。 - 底屈(屈曲)

下腿三頭筋が収縮する。

前脛骨筋は脛のあたりにある筋肉で、下腿三頭筋はふくらはぎの筋肉です。

感覚器

主な感覚器としては一般的に、視覚、聴覚、味覚、嗅覚を司る器官のことで、具体的には、目、耳、鼻、舌のことです。

その他に身体全体の表面に分布する感覚器によって触覚、痛覚、温度覚、振動覚などの体性感覚があります。それぞれの感覚器が得た感覚の情報は、神経を伝わり脳の中で感覚を司る部位に届き、それぞれの感覚を認識します。

ひとつずつ細かくみていきます。

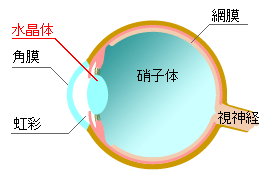

視覚器

出典 生駒橋本眼科

目は、眼球と副眼器からなります。

カメラと似た構造をしていて、レンズの役割をしているのが、角膜と水晶体で、角膜は黒目の一番外側、その中に水晶体があります。角膜と水晶体はよく似たはたらきをしていて、見える世界をゆがまないように光の屈折を調節して、網膜に映し出すという役割を持っています。

網膜に達した光は視細胞で電気信号に変換され、脳へ送られます。脳はその信号を受けて、目の前にある物の形や色を判断します。

副眼器は、眼球を保護し、そのはたらきを助けるもので、外界の刺激から眼球を護る役割をもっている、眼瞼(まぶた)や結膜、涙を作る涙腺などです。

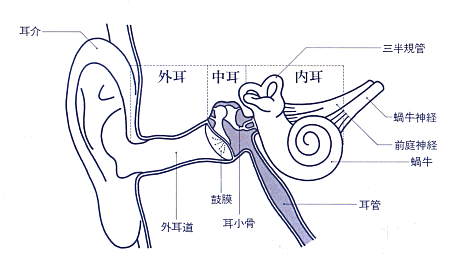

平衡聴覚器

からだの平衡感覚と聴覚を司る器官で、外耳・中耳・内耳からなります。

出典 たなか耳鼻咽喉科

耳は、体の外にある耳介から続く外耳道、鼓膜、鼓膜から内側の中耳、その奥にあって迷路のような形状をした内耳に分かれています。

耳で音の伝わるしくみは、

- 外耳で音を集めて中耳に伝える。

- 中耳(鼓膜・鼓室)で音を振動に変えて内耳に伝える。

- 内耳(蝸牛)で音の振動を電気信号に変えて脳に伝える。

というものです。

耳の音を伝える以外の役割としては、内耳には平衡感覚を司るという役割があります。内耳はリンパ液で満たされていますが、ここに異常が起こると平衡感覚が乱れ、めまいなどを起こします。

また、耳管という中耳と咽頭をつなぐ管状の器官には、気圧を調節する働きがあります。

高い山に登った時などの耳のふさがりが、あくびをしたり、つばを飲み込むと治るのは、耳管が開いて、空気を出し入れするからです。

嗅覚器

鼻は主に、臭いを感じ取る感覚器です。鼻の内部の粘膜には「嗅細胞」(きゅうさいぼう)と呼ばれる細胞があり、鼻から入った空気の中にある臭い物質を受け取ると、その情報が嗅神経(きゅうしんけい)を通じて脳へ伝えられます。

味覚器

舌にはその表面に味蕾と呼ばれる細胞があります。食べ物や飲み物が口の中に入ると、舌にある味蕾が刺激され、味を5つの味覚(塩味、酸味、うま味、甘味、苦味)として感じ取ります。これらの感覚は舌からの神経を通じて脳へ伝えられます。

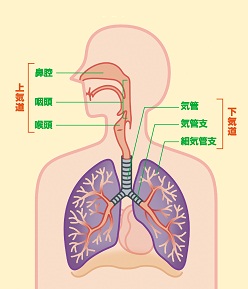

呼吸器

呼吸器系は、外呼吸を行うための器官のことで、鼻腔から気管支までの空気の出入りと発声に関与する気道と、空気と血液との間のガス交換の場である肺のことをいいます。

気道は、鼻腔・咽頭・喉頭・気管・気管支からなり、鼻腔・咽頭・喉頭の3つを上気道、気管と気管支を下気道といいます。

出典 ヤクルト中央研究所

呼吸

呼吸とは、代謝に必要な酸素をからだの各器官の細胞に渡し、細胞から代謝の際に生じた二酸化炭素を受け取ることです。

- 外呼吸

肺胞内の空気と血液との間のガス交換のこと - 内呼吸

血液と組織細胞間のガス交換のことで、細胞呼吸ともいいます。

外呼吸によって血液中に取り入れられた酸素は、血管を流れる血液に運ばれて、からだの各組織の細胞内に送られます。細胞から出た二酸化炭素は、血管内の血液にとけ込み、肺に送られます。このガス交換の過程が内呼吸です

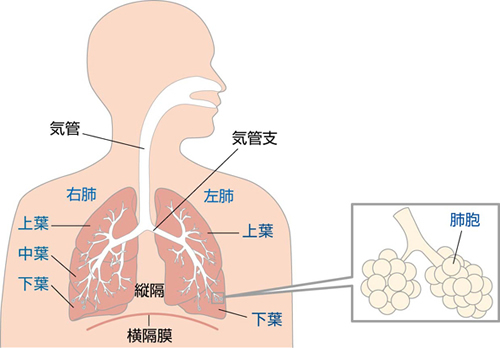

肺

肺は、左右両葉からなり、右葉は3葉、左葉は2葉からなります(左には心臓があるから)。

その中を気管支が枝に分かれ、さらに分岐して肺胞となります。ガス交換は、この肺胞で行われます。

呼吸運動は、無意識に反射的な規則正しいリズムで行われます。その自動調節の機構は、脳幹にある呼吸中枢のはたらきによるものです。

血液中に取り込まれた酸素は、赤血球内のヘモグロビンにくっついて、各所に運ばれます。

出典 https://minds.jcqhc.or.jp/n/pub/3/pub0041/G0000202/0003

消化器系

消化器系とは、消化ー吸収ー排泄を司る器官の集まりです。消化器系は、消化管と消化腺からなります。

消化管は口から順に 口腔・食道・胃・小腸・大腸・肛門に分けられます。消化管の大きな役割は、体に必要な栄養分を吸収することです。そのために、食物を吸収しやすい大きさに消化し、吸収されないものを排出する働きがあります。

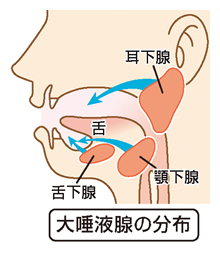

消化腺は、食物を分解、吸収するための消化酵素などを分泌する腺のことで、唾液腺・胃液線・肝臓・胆のう・すい臓などです。

口腔内に取り込まれた食物は、細かくかみ砕かれ、唾液と混ぜ合わされて飲み込みやすい形(食塊)にされます。

ここで、唾液について少し深掘りしておきます。

唾液は、食物を口にしたとき以外にも、食物を見たり、連想したり、においを嗅いだりすることでも分泌されますが、特に分泌が多くなるのは、食物を口にした時です。

唾液が分泌されることで、食物の飲み込みを補助します。唾液はから分泌されるもので、99%以上が水分で、1日に1~1.5ℓほどを分泌するとされています。そのなかには、消化酵素や少量のホルモンも分泌されています。

出典 兵庫県立粒子線医療センター

唾液は唾液腺から分泌されますが、唾液腺は組織の大きさから、大唾液腺と小唾液腺とに分けられ、大唾液腺には

- 耳下腺

- 顎下腺

- 舌下腺

が含まれます。

小唾液腺は口腔全体にわたって分布しており、粘膜や筋組織内に米粒あるいはアズキ粒ぐらいの大きさの腺組織の集合体として存在し、それぞれ独立した管によって口腔内に開いています。

唾液の分泌には、歯やからだの健康を保つために、次のような作用があります。

- 食物残渣を洗い流す自浄作用

- 唾液の中には、βアミラーゼという酵素成分が入っていて、これには、でんぷんを分解する消化作用があります。この作用により、米やパンなどの炭水化物が消化されるため、消化時の胃腸の負担を軽くすることができます。

- 歯の表面に生息している虫歯菌が、食べかすなどの付着物を取り込んで代謝すると、かわりに乳酸を排出します。この乳酸が酸性なので、歯が溶かされて穴が開き、むし歯になります。唾液には、この乳酸により酸性に傾いた口の中を中性に戻す作用があります。こうした作用を緩衝作用といいます。

- 唾液には、舌や唇などの柔らかい組織の動きを滑らかにする 潤滑剤の作用があり、歯が、こすれて傷を付けるのを防いでくれています。

- 毒素や異物が口に入ってきたとき、唾液がまとわりつくことでからだを守り、排出しやすくします。また、体内に投与された薬物の一部が唾液中より排出される排出作用があります。

- 唾液には、抗菌作用を持つ成分が含まれていて、口を通って細菌が体の中に侵入するのを防いでくれます。

あと、唾液分泌は、唾液腺の種類や、自律神経の働きによって異なります。交感神経が刺激された場合の唾液は粘りが強く、副交感神経が刺激された場合の唾液はサラサラして粘りが弱く、量も多く分泌されます。

ちょっと長くなりましたが、細かくかみ砕かれた食べ物が唾液と混ぜ合わされて食塊にされたってとこへもどります。

食塊が嚥下され、咽頭、食道を通過して胃に到達します。

胃での食物の消化は、胃の蠕動運動と胃液の分泌により行われます。

蠕動運動は、消化管などの管状の臓器が伸びたり縮んだりをくり返して中にある消化した食べ物や便などを移動させる運動です。蠕動運動は、副交感神経によって促進され、交感神経によって抑制されます。

胃液は、塩酸およびペプシンなどの消化酵素からなります。胃液は副交感神経である迷走神経が刺激されると分泌が亢進します。また、ホルモンによる調節があります。

胃で消化され粥状になった食物は小腸に送られます。

小腸は、

出典 中外製薬

上から

- 十二指腸

- 空腸

- 回腸

に区分されます。

胃から送られたものはまず十二指腸へ送られます。小腸の壁を形成する平滑筋の運動により、胆汁や膵液や腸液などの消化液と混ぜられ、移送されます。その間に、消化液による化学的消化が行われます。そして、蠕動運動を行いながら、消化された栄養分を小腸内壁から吸収し、残りを大腸へ送ります。

大腸は、小腸に続く、消化管の終末部で、全長が約1.5mあります。

出典 日本赤十字社

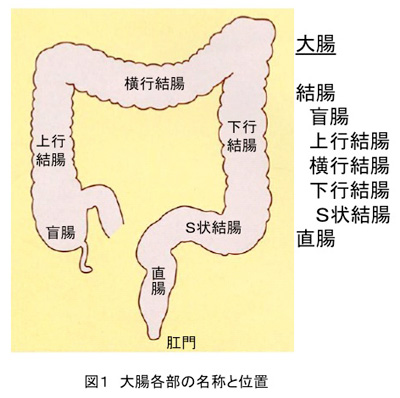

大腸は、

- 盲腸

- 結腸

- 直腸

に区分されます。

結腸は、通る順番に

- 上行結腸

- 横行結腸

- 下行結腸

- S状結腸

と名前がついています。

小腸で吸収された残りのものから水分を吸収し、糞便を形成し排泄します。

肝臓

肝臓の主なはたらきは以下の3つです。

- 物質の代謝

- 解毒

- 胆汁の分泌

物質の代謝

まず代謝というのは、生命維持活動に必須なエネルギーの獲得や、成長に必要な有機材料を合成するために生体内で起るすべての生化学反応の総称です。

血糖値の調整のところで説明しましたが、ブドウ糖からグリコーゲンをつくって肝臓内に蓄え、必要なときに再びブドウ糖に分解して血液中に送り出します。

また、タンパク質のアルブミンをつくり、血液中に送り出します。

健康な人のアルブミンの基準範囲は4.1~5.1g/dl(つまり血液100ml中に4.1~5.1g)で、栄養状態が悪かったり、肝臓に障害があったりすると、アルブミンの値が低くなるので、何らかの病気や栄養障害を疑う目安となります。3.5g/dlを下回っている場合は低栄養の疑いがあります。

利用者さんの血液検査の結果の用紙にはアルブミンの値は必ず出てるので、みてみてください。

利用者さんの血液検査の結果の用紙にはアルブミンの値は必ず出てるので、みてみてください。

解毒作用

肝臓は私たちが摂取した物質(アルコールや薬剤など)や代謝の際に生じた体に有害な物質を、毒性の低い物質に変え、尿や胆汁中に放出するという解毒作用を持っています。 必要以上にアルコールや薬物を摂取すると肝臓の解毒作用が追い付かず、肝臓に大きな負担をかけてしまいます。

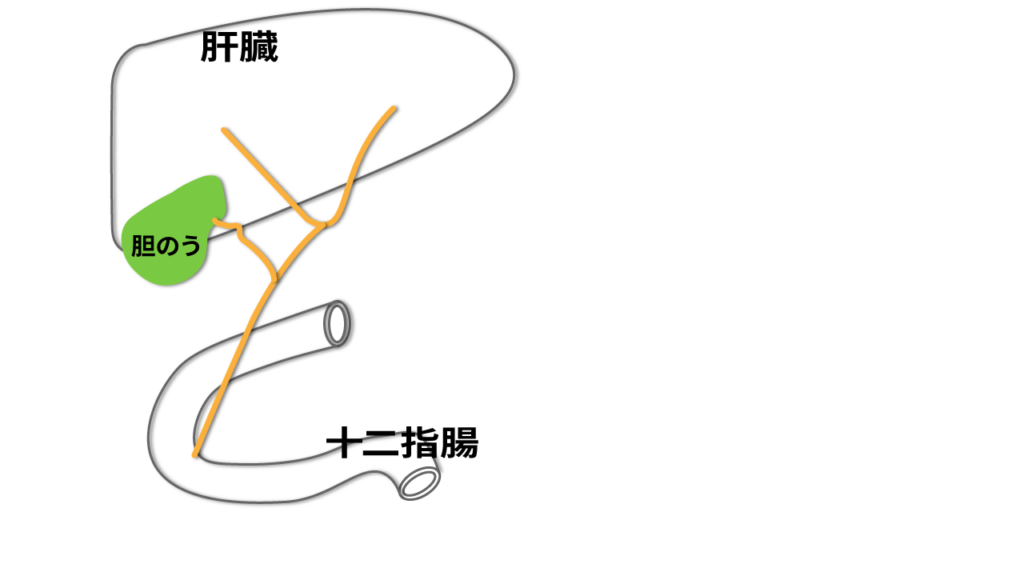

胆汁の分泌

胆汁は脂肪の消化・吸収を助ける働きのある液体で、肝臓で1日に1リットルほど作られています。

肝臓で作られた胆汁は、食事をしていない時に、胆のうで一時的に貯えられます。

胆のうは、肝臓と十二指腸をつなぐ管の途中にあり、西洋梨のような形をしています。体内に取り入れた食べ物が十二指腸に到着すると、胆のうは筋肉を収縮させて胆汁を押し出し、十二指腸に注ぎます。

肝臓に障害が起こり胆汁の流れが悪くなると、胆汁の成分の一つであるビリルビンという黄色っぽい色素が血液中に増えて、皮膚が黄色くなる黄疸(おうだん)と呼ばれる症状があらわれることがあります。

内分泌器官とホルモン

ホルモンは、特定の臓器において微量に生産される特殊な化学物質で、目的とする組織または器官のはたらきの調節に関与します。ホルモンを分泌する器官を、内分泌腺または内分泌器官といいます。

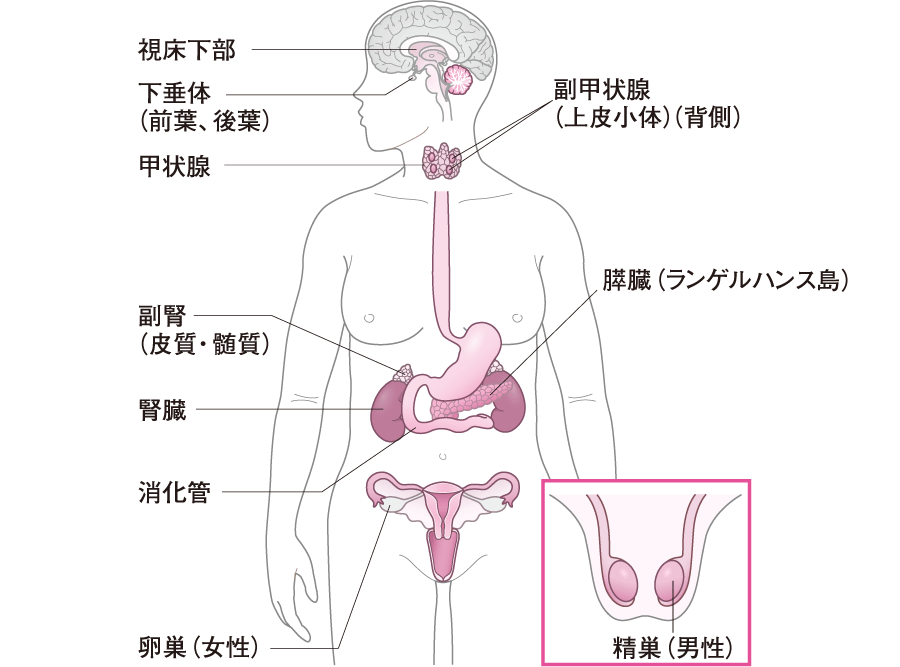

ホルモンは血液中に分泌され、血液循環を介して、そのホルモンの作用の対象となる器官や組織である標的器官、標的細胞に到達します。内分泌腺には、

- 下垂体

- 甲状腺

- 上皮小体(副甲状腺)

- 膵臓

- 副腎

- 性腺

- 松果体

などがあります。(下図参照)

出典 看護Roo!

■松果体は、間脳の後上方にある6~7㎜、重さ0.2~0.2gの小体で、赤灰白色です。松果体細胞と神経膠細胞からなり、メラトニンを分泌します。メラトニンは、睡眠の促進に関与します。

■膵臓のランゲルハンス島からは、α(A)細胞から血糖上昇作用のあるグルカゴン、β(B)細胞からは、血糖低下作用のあるインスリンが分泌されます。

循環器系

循環器とは、摂取した栄養素・酸素などを体内の各部に運び、老廃物を体内の各部から集めて運ぶ器官のことで心臓・血管・リンパ管で構成されています。

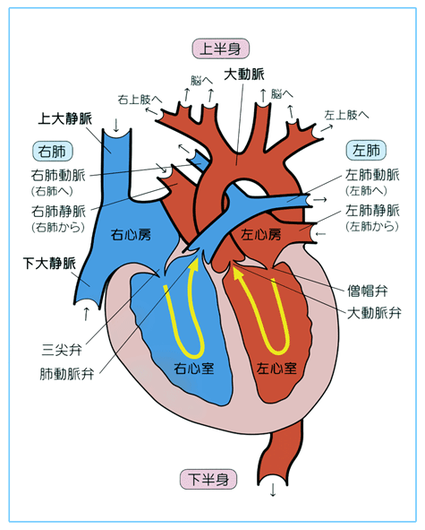

心臓は、上部の心房と下部の心室に分けられ、それぞれ左右にわけられ、2心房、2心室からなります。

出典 看護Roo!

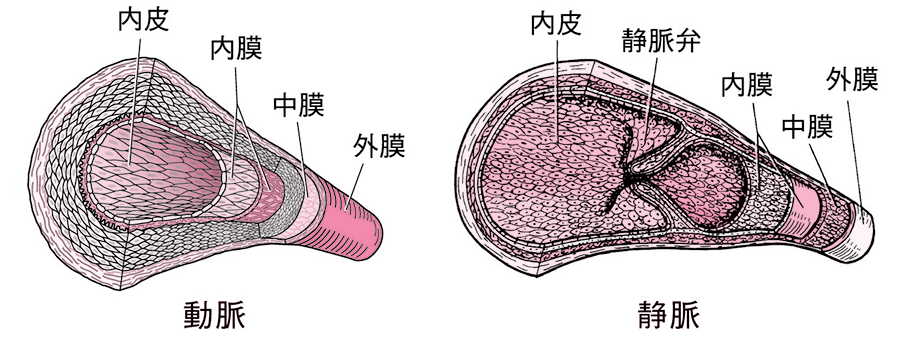

心臓から出ていく血管を動脈、心臓に入る血管を静脈といいます。

末梢の静脈には血液の逆流を予防するための弁があります。一方動脈は、心臓から全身に向けて流れる血流で圧力が高く、基本的に逆流しないので弁はありません。

看護Roo!

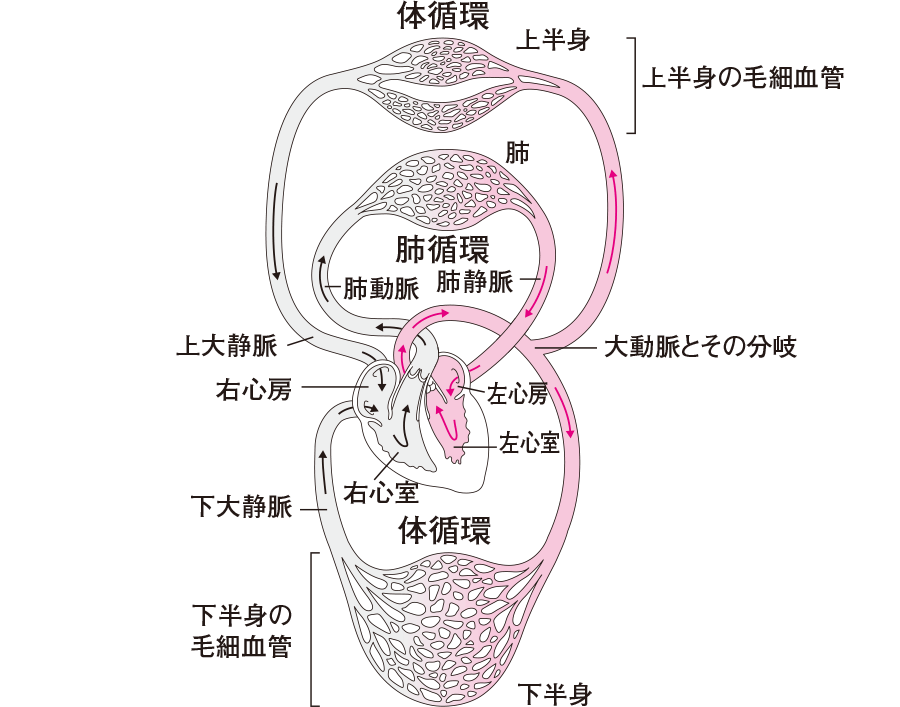

体循環と肺循環

出典 看護Roo!

全身の抹消で老廃物を受け取り、二酸化炭素を多く含んだ静脈血は、

- 上大静脈・下大静脈

- 右心房

- 右心室

- 肺動脈

の順で流れます。

そして、肺でガス交換が行われて、静脈血は酸素を多く含んだ動脈血となります。

酸素を多く含んだ動脈血は、

- 肺静脈

- 左心房

- 左心室

- 大動脈

の順で流れます。体の抹消で細胞に酸素を供給して二酸化炭素を受け取り、動脈血は二酸化炭素を多く含んだ静脈血となります。

心臓(右心室)から肺へ送り出す肺動脈よりも、心臓(左心室)から全身へ血液を送り出す大動脈のほうが、血圧が高いです。そのため、右心室よりも左心室のほうが心筋層が厚く、収縮力が大きいです。

肺でガス交換するための、右心室→肺動脈→肺→肺静脈→左心房の流れ

からだの抹消に酸素を供給するための、左心室→大動脈→からだの抹消→上大静脈・下大静脈→右心房の流れ

肺動脈(肺に向かっている血管)には静脈血が流れています。

また、肺静脈(肺から出ていく血管)には動脈血が流れています。

間違えやすいので、注意です。

血液とリンパ

血液は、体重の7~8%を占めています。動脈血の色は鮮紅色(鮮やかな赤い色)で、静脈血は暗赤色(黒っぽい赤色)です。血液には以下のような運搬作用があります。

- 酸素・二酸化炭素などを運搬する。

- 栄養素を運搬する。

- 内分泌腺から標的器官へ、ホルモンを運搬する。

- 腎臓へ、尿素・老廃物・余分な水分などを運搬する。

血液の成分は、血球(45%)と血漿(55%)に大きく分類されます。

血球は細胞成分で、赤血球・白血球・血小板のとことをいい、骨髄でつくられます。血漿には、ナトリウムなどの各種電解質・たんぱく質・ブドウ糖・脂質などが含まれています。

赤血球

赤血球成分の中心は、ヘモグロビンです。ヘモグロビンは、酸素と結合して、全身の組織へ酸素を運びます。ちなみに血液の赤色は、ヘモグロビンの色です。

また、ヘモグロビンは、一酸化炭素との結合力も強いです。ヘモグロビンの濃度が正常値以下に低下している状態を貧血といいます。

白血球

白血球は、病原体やウイルスなど、身体に進入してくる異物を取り込んで消化するのが特徴です。体に細菌感染が起きている場合は、血液検査で調べてみると白血球数が多くなっています。これは身体が細菌と戦ってくれるよう白血球を増やしているからです。

血小板

血小板は、血管の外にでると、固まりやすい性質があります。細い血管が傷つくと、数秒後には血小板が血管表面に集まり、互いにくっつき 、小さい塊(血栓)をつくって、傷口の血をとめる仕事を担っています。

リンパ

リンパとは、血管のように全身に張りめぐらされたリンパ管と、その中を流れているリンパ液、リンパ管の中継地点であるリンパ節の総称です。

体内を流れる液体の代表的なものといえば血液ですが、リンパ液も体液のひとつです。まず、血管を流れる血液の大部分は、心臓から排出され、全身を巡って心臓に戻ります。大部分と記したのは、そのすべてが心臓に戻るのではなく、体内にある細胞の隅々に酸素と栄養を届けるために、一部は動脈側の血管から流出するからです。

そして、血管に戻れなかった水分はリンパ液となり、リンパ管を通って静脈に戻ります。前者の血液と心臓の流れを「循環器系」と呼ぶのに対し、後者の流れを「リンパ系」と呼びます。

身体を作る栄養素

人間に必要不可欠な栄養素には、

- 糖質(炭水化物)

- たんぱく質(アミノ酸)

- 脂質

- 無機質(ミネラル)

- ビタミン

の5つがあり、これを五大栄養素といいます。

五大栄養素のうち、エネルギー源となる

- 糖質(炭水化物)

- たんぱく質(アミノ酸)

- 脂質

を三大栄養素といいます。

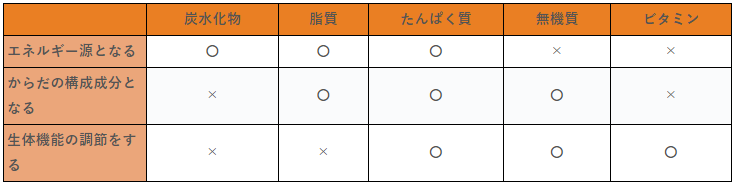

栄養素の主なはたらきは、下の表のとおりである。

炭水化物

炭水化物は、糖質と食物繊維の2つに分けられます。

カラダを動かすエネルギー源となるのは 糖質で、肝臓と筋肉にグリコーゲンとして蓄えられます。また、糖は脳の主要なエネルギーになります。ごはんやパン、麺類などに多く含まれています。

一方、食物繊維は第六の栄養素とも呼ばれ、ヒトの消化酵素で分解されない食物の成分であり、おなかの善玉菌を増やし腸内細菌のバランスを整えるなどカラダに有益な成分です。消化されないため、ほとんどエネルギー源にはなりません。

脂質

細胞膜・血液・ホルモン等の原料となり、脂溶性ビタミンの吸収を助けるはたらきを持っています。また、 エネルギー発生量は脂質が最も多いですが、摂り過ぎると肥満につながります。肉類の脂身、バター、マヨネーズなどに多く含まれています。

たんぱく質

タンパク質は、 皮膚・筋肉・ホルモン・内蔵・血液などの生体組織の主要成分で、約20種類のアミノ酸から構成されています。

アミノ酸の多くは必要なときに体内で合成されますが、体内で十分な量を合成されない9種類のアミノ酸を必須アミノ酸といい、これは必ず食事から摂取しなければなりません。タンパク質が多く含まれる食品は、 肉、魚、卵、牛乳、大豆などです。

タンパク質を車に例えると、ボディフレームやタイヤの材料という感じです。

無機質(ミネラル)

ヒトのカラダを構成する元素から酸素・炭素・水素・窒素を除いたもの総称です。ヒトのカラダに必要なミネラルはカルシウム、鉄、ナトリウムなど16種類あり、野菜、果物、海藻、乳製品などに多く含まれます。

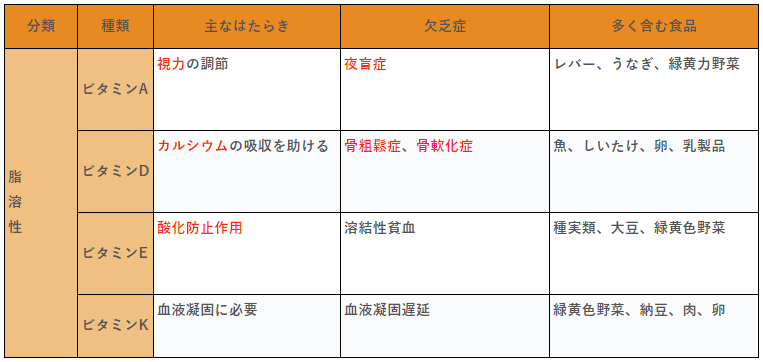

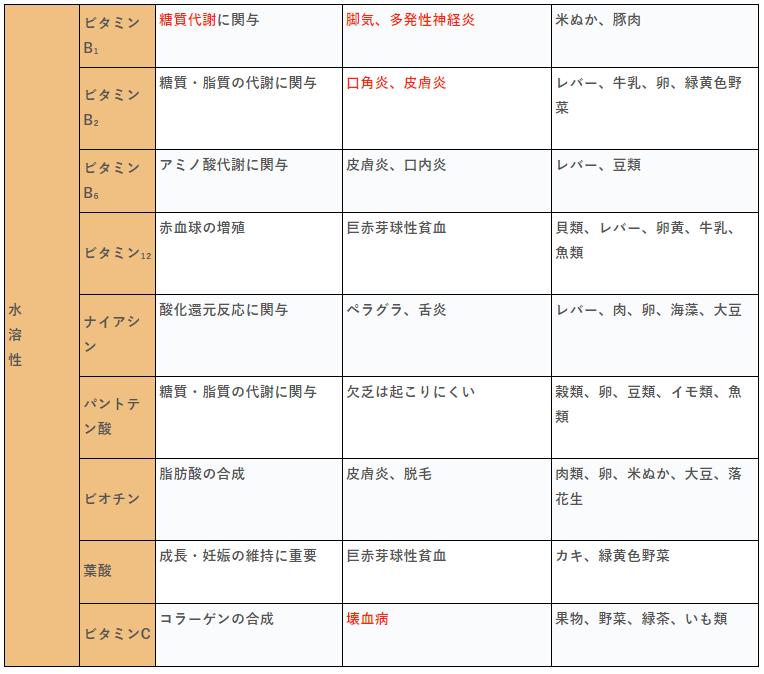

ビタミン

ビタミンは、体内ではほとんど合成ができず、不足すると欠乏症となるおそれがある有機化合物の総称で、脂溶性と水溶性に分けられます。

脂溶性ビタミンは

- ビタミンA

- ビタミンD

- ビタミンE

- ビタミンK

で、油脂と一緒に摂取すると吸収が促進されますが、余剰分は体内に蓄積されるので、とりすぎると過剰障害が出ます。

水溶性ビタミンは水に溶けやすい、ビタミンB群やビタミンCなどで、体内に蓄積されず、多い分は尿の中へ排出されるので、過剰障害の心配はほとんどありませんが、毎日摂取する必要があります。ビタミンは野菜、果物に多く含まれます。

ビタミンは種類が多いですが、脂溶性のビタミンは4種類だけなので、これを覚えて他は水溶性と覚えておけば楽です。

各ビタミンの主なはたらき

※夜盲症:健常者と比べて暗いところでの物の見え方が悪い状態

ビタミンとミネラルはエネルギーにはなりませんが、タンパク質、脂質、糖質の分解や合成を助ける働きを持ち、健康維持、体調管理には欠かせない栄養素です。車で例えると、オイルのような感じです。

最後に栄養素のはたらきをざっくりまとめると、

エネルギー源となるのは、炭水化物、脂質、タンパク質で無機質とビタミンはエネルギー源にはなりません。

からだの構成成分となるのは、脂質、タンパク質、無機質で、炭水化物とビタミンはからだをつくる成分ではありません。

生体機能を調節するのは、 タンパク質、無機質、ビタミンです。

酵素

食べたものが消化・吸収され、体を作ったり調子を整えたりする時、体の中ではさまざまな物質が分解・合成されています。こうした化学反応をスムーズに進めるための触媒となるタンパク質が酵素です。

酵素には多くの種類があり、体のさまざまな器官に存在し、それぞれの働きをしています。

具体例をあげると

- アミラーゼ

唾液に含まれていてでんぷんを分解する - ペプシン

胃液に含まれていてタンパク質を分解する - リパーゼ

すい臓にあり脂肪を分解します。

酵素の性質

ほとんどの酵素の主要な構成要素はタンパク質です。そのため、他のタンパク質と同じように加熱により構造が変化して、酵素の機能を失ってしまいます。もう一つの大きな特徴は、特定の条件の下でしか働かないことです。

それぞれの酵素には最もよく働く温度やpHが決まっています。例えば、胃の中は胃酸により強い酸性であるため、胃で働くペプシン(タンパク質を分解する酵素)は、pH2という非常に低いpHの条件下で最も活性が高くなり、中性付近ではほとんど働きません。

pHは7で中性。それより低ければ酸性、高ければアルカリ性です

食べることに関連したこころとからだのしくみ

食欲、のどの渇きを感じるしくみ

食欲やのどの渇きをコントロールしているのは視床下部で、食欲調節には血糖値などが関与しています。

- 血糖値が下がる

⇒視床下部の摂食中枢が反応し、空腹を感じる。 - 血糖値が上がる

⇒視床下部の満腹中枢が反応し、食欲がなくなる。 - 発汗や呼吸によって内々の水分量が減る

⇒視床下部の口渇中枢が反応し、のどの渇きを感じる。

食べるしくみ

食事にかかわる器官で、外見からわかる部分には、唇、甲状軟骨(いわゆる喉仏です)などがありますが、多くの器官は内部にあります。

気管の入り口にあって嚥下をする際に誤嚥しないようなふたの役割をする軟骨が喉頭蓋(こうとうがい)です。

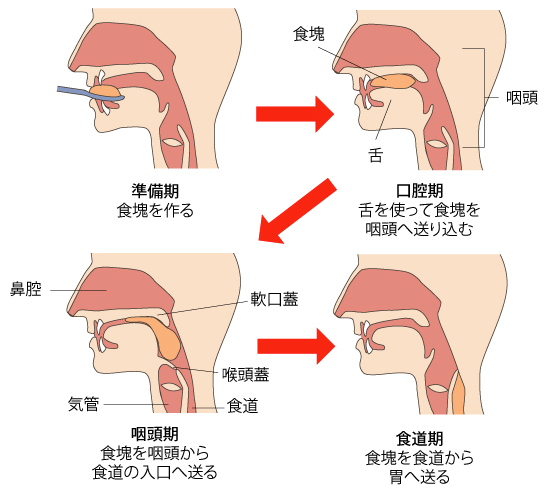

食事の動作には、 先行期、準備期、口腔期、咽頭期、食道期といった段階があり、これを摂食・嚥下の5分類といいます。順番に詳しくみていきます。

出典 https://www.saiseikai.or.jp/medical/column/swallow_disorder/

- 先行期(認知期)

口に入れるまでの段階で、何をどのように食べるか、視覚、聴覚、触覚などにより食べ物を認知し、判断する時期です。食物の味や硬さなどを想像し、条件反射的に、唾液が分泌されます。 - 準備期(咀嚼期)

食塊を整える時期です。捕食、咀嚼、食塊形成の3段階があります。唾液は咀嚼により固形の食物と混ざります。 - 口腔期

食塊が形成され食事の準備ができ、食塊を口腔から咽頭へ移送する時期です。移送は主に舌で行われます。また、舌は食塊を形成する働きもあります。 - 咽頭期

食塊が咽頭を通過する時期です。咽頭期では物を飲み込む時の「ごっくん」という反射が起こります。意識的に反射を起こすことも可能ですが、トリガーに食物が達すると自然に嚥下反射が起こります。

反射が起こる時は、軟口蓋が上がって咽頭と鼻腔の間をふさぎ、食物が鼻腔に入らないようにします。また、喉頭が前上方へ移動し、喉頭蓋は気管へ蓋をするような形で倒れ、喉頭の後方にある食道入口部が開き、そこへ食塊が押し込まれます。

この時は一時的に呼吸が停止しています(嚥下性無呼吸)。 - 食道期

食道期では、食物を食道の蠕動運動によって胃へと送ります。自分でコントロールすることはできません。

機能の低下・障害が及ぼす食事への影響

摂食・嚥下の5段階において、機能の低下やなにかしらの障害があった場合、それが食事へ及ぼす影響やその対応策をみていきます。

先行期(認知期)に問題が生じた場合

- 食物を食物と認識できず食動作が始まらない。

- 疾病により嗅覚が障害されて食欲と結びつかない。

- 自分の適切な食事のペースが解らずどんどん口に詰め込んでしまう。

等の様子が見られます。

- 食事に集中できる環境を整える。

- 声かけなどで食事に意識を向けたりする。

- スプーンを小さくしたり、皿に小分けにするなどの工夫を行う。

- 長く口腔内にため込む場合は、目の前に次の一口をスタンバイさせると、食事がスムーズに進むこともある。

- 食器具を変えたり環境を変えたりすることが効果的なこともある。

準備期(咀嚼期)に問題が生じた場合

- 食物を咀嚼したり押しつぶしたりできず、食事に時間がかかったり、食物をそのまま丸呑みしたりする。

- その次のステップである口腔期が不良であると、咀嚼されていない食物がそのまま咽頭や喉頭に落下したり、十分咀嚼できていない食物で窒息事故を起こしたりすることもある。

- 咀嚼運動に問題がなくても、残存歯数が少なく義歯などが装着されていなければ準備期に問題が生じる可能性がある。

等の様子が見られます。

- 適応できるのであれば義歯を装着する。

- 実際に普段食べている食品の摂取状況を観察し、口腔機能を適切に評価して適切な食事形態に調整する。

口腔期に問題が生じた場合

- 口腔機能と摂取している食事形態が一致せず、食物を上手く咽頭に送り込めず食事に時間がかかる。

- 口腔内に食物が多量に残留する。

- 食物の舌によるコントロールができず咽頭に落下してしまい窒息につながることがある。

- 一見口がもぐもぐと動いているように見えても、顎が上下に動く不随意運動(オーラルジスキネジア)の場合がある。

等の様子が見られます。

- 口腔期が不良でも、咽頭期が良好な方はいるので、その場合は、食物にまとまりやすいあんをかけるなどの咽頭期になるべくアプローチしやすい食形態にする。

- 食事介助を奥舌にする。

- 介助具・自助具などを利用する。

- 食事時間が適切かを確認したり、食後の口腔内残留を確認し、残留があれば一度食形態を変更して残留具合を比較する。

咽頭期に問題が生じた場合

- 食物や水分の咽頭流入と嚥下反射が起こるタイミングがずれて誤嚥する。

準備期や口腔期では、気管の蓋の役目をしている喉頭蓋は、上を向いていて、気管の入り口は開いてます。通常は、水や食物が咽頭から食道へ送られる咽頭期に、パタっと喉頭蓋が倒れて、気管の入り口を閉じますが、その閉じるタイミングが遅れて、気管に水や食物が入り誤嚥となってしまうような場合です。 - 咽頭収縮力が弱くなり咽頭に残留しやすくなる。

- 残留物を誤嚥する。

- 食道入口部が開大せず食物が飲み込めない。

といったことが起こる可能性があります。

- 嚥下のタイミングがずれて誤嚥する場合には、水分に増粘剤を混ぜて適切に調整する。

- 一口量を少なくする。

- 食形態を変更する。

など様々な方法があります。

食道期に問題が生じた場合

- 食道逆流や停滞が生じる。

- 逆流物の誤嚥、通過障害などが見られる。

- 咽頭期に問題がなくても、痰がらみが消失しない。

- 食後のげっぷやむせが見られることが多くある。

等の様子が見られます。

- 胸のつかえ感や胸やけ、逆流感がある人は、消化器内科など専門医への受診が必要。

- 食事の1回量を減らして回数を増やす。

- 食後の座位を保持することも有効。

生活場面におけるこころとからだの変化の気づき

誤嚥が疑われる状態と窒息

- 窒息がある。

- 脱水、低栄養状態がある。

- 食事時間が1時間以上かかる。

- 食事中や後にむせたり咳が多い。

- 夜間に咳き込む。

- 肺炎、発熱を繰り返す。

- 拒食、食欲低下がある。

- 食事の好みが変わった。

- かすれ声がある。

- 咽頭違和感・食物残留感がある。

健康な人の場合は、誤嚥をするとかなり激しい咳がでます(咳反射)。しかし、反射が低下していると咳も弱かったり、あるいは反射が消失していると、誤嚥しても一見、何も起こらないため、問題がないようにみえることがあります。これを不顕性誤嚥といいます。

窒息の場合、次のような状態になります。

- 声が出せない

- もがく

- チョークサインがでる

- 呼吸音がゴロゴロ、ヒューといった音になる。

- 呼吸困難となり、顔面のチアノーゼがみられるようになる。

- 脈拍、血圧が上昇する。

さらに進行すると、

痙攣、脱糞を伴い、激しくのたうち回ります。

一分を過ぎると、

意識を消失し、硬直した表情になり、昏睡状態、筋肉の弛緩、仮死状態に陥り、一分半を過ぎると回復の可能性は少なくなります。

脱水

脱水について説明するための準備として、

まず、浸透圧について説明しておきます。

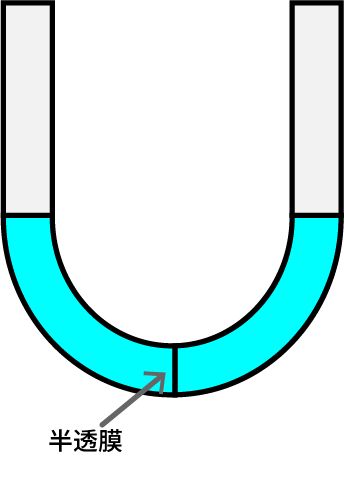

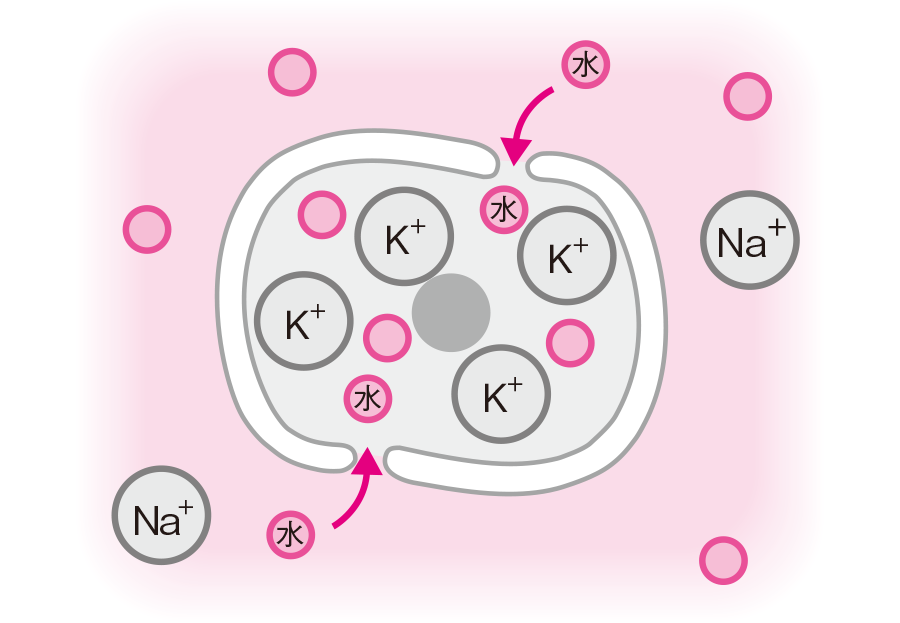

下図はU字のビーカーに水を入れ、真ん中を半透膜で仕切ったものです。半透膜というのは「水は通すけど、塩や砂糖は通さない」という性質を持っているものです。

細胞を覆っている細胞膜も半透膜です。

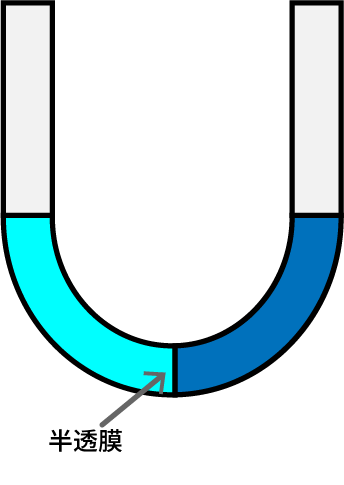

次に半透膜の右側に塩を入れ、食塩水にします。(下図)

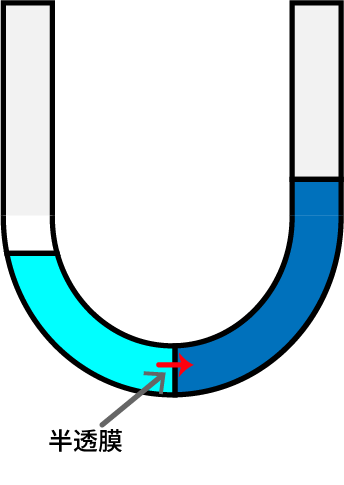

すると、下図のように水が動きます。

半透膜を介して溶液が接すると、濃度の高い方を薄める方向に水が移動します。重力だけを考えると、両方の水面が同じ高さになるはずなのに、溶液側の水面の方が高くなります。この力を浸透圧といいます。

脱水の説明に話を戻します。

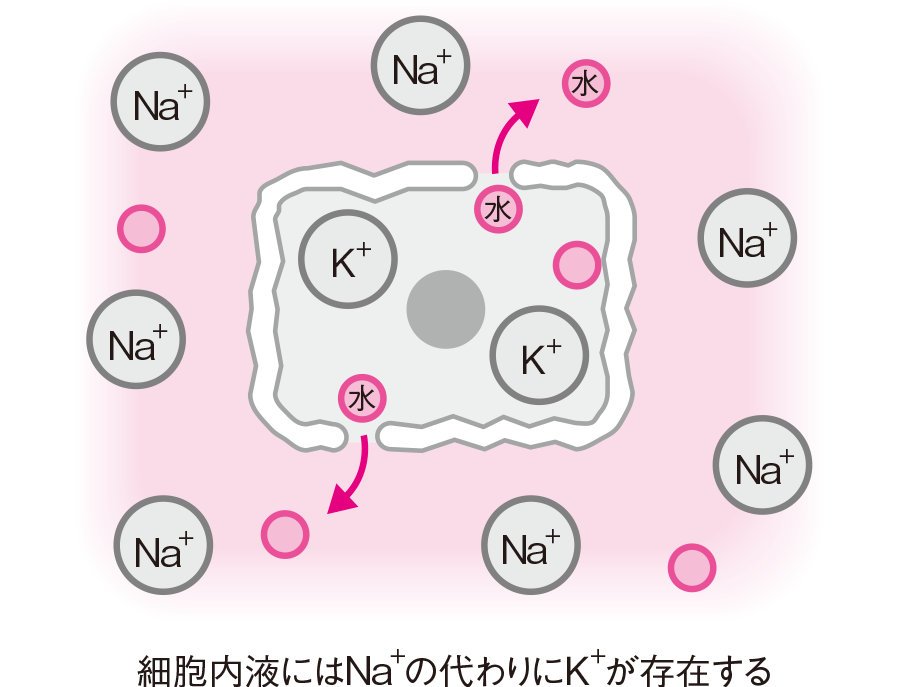

脱水とは、体内の水分と塩分(ナトリウムやカリウムなどの電解質)が減少した状態です。

脱水は次の3種類に分けられます。

- 水欠乏性(高張性)脱水

- ナトリウム欠乏性(低張性)脱水

- 混合性脱水

水欠乏性(高張性)脱水

水分摂取が不足したり、大量の汗をかいたりすると、細胞外液の水分が少なくなります。そうすると、細胞外液の濃度が相対的に高くなります(食塩水で水だけを減らすイメージ)

その結果、浸透圧で細胞内の水分が外に出ていき、細胞が脱水状態になってしまいます。

看護Roo!

このように水分の欠乏が主で、相対的に細胞外液のナトリウムイオンの濃度が増して浸透圧が高くなり、細胞内の水分が外に出て行ってしまった結果の脱水を、高張性脱水と呼びます。

ナメクジに塩をかけるとしぼんでしまうのは、この原理です。

水欠乏性(高張性)脱水の症状としては以下のようなものがあります。

- のどの渇き

- 発熱

- 尿量の著しい減少

- いつもは湿っている部分(舌・脇の下など)の乾燥

- 皮膚の張りがなくなり、シワが目立つ

- 不安、興奮

ナトリウム欠乏性(低張性)脱水

ナトリウム欠乏性(低張性)脱水は、高温下での作業や激しい運動によって大量の汗をかい時などに、水分と一緒にナトリウムイオンが体外に出てしまっているにもかかわらず、水分だけを補給すると起こります。

また、嘔吐や下痢などでは、水分と一緒に電解質が失われます。その後の電解質の補給が不十分だとナトリウム欠乏性脱水が起こることがあります。

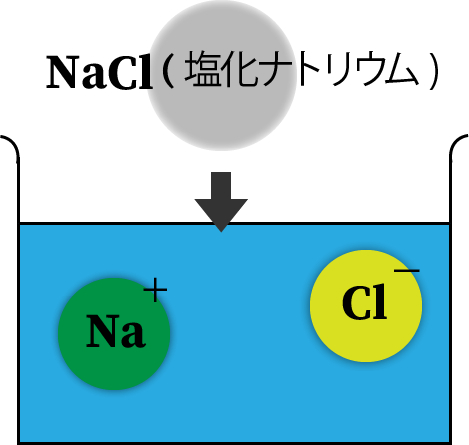

電解質について補足説明しておきます。

身近な電解質として食塩を例に説明します。食塩は塩化ナトリウムという名前で、化学式はNaClです。

食塩を水に溶かすと、ナトリウムイオンと塩化物イオンに分かれます。ナトリウムイオンが陽イオンで、塩化物イオンが陰イオンです。理科の授業じゃないので、あまり細かく勉強する必要はないですが、陽イオンは、+の電気を帯びたイオンで、陰イオンはーの電気を帯びたイオンです。

こんなかんじで、水などに溶けて、陽イオンと陰イオンに分離する物質のことを電解質といいます。

このイオンが、細胞の浸透圧を調節したり、筋肉細胞や神経細胞の働きに関わるなど、身体にとって重要な役割を果たしています。イオンはバランスが重要で、少なすぎても多すぎても細胞や臓器の機能が低下し、命にかかわることがあります。脱水はこのバランスが崩れた状態といえます。

細胞の外を満たしている溶液のナトリウムイオンが失われた場合に水だけを補給すると、細胞の外の溶液が薄まって、相対的に細胞の内側の溶液の電解質濃度が濃くなります。

そうすると、浸透圧で細胞内の液を薄める方向に水分が動きます。つまり、細胞の外から細胞の内側へ水が移動します。その結果、細胞外液が減少し、細胞内の水分が増加し、結果として、細胞内の電解質の濃度がうすくなります。

そうすると脳が、「電解質濃度が薄くなってる!水が多いのか!」と判断して、濃度をもどすために、のどの渇きがなくなり、同時に水分を尿として排泄します。

看護Roo!

そして、脱水による細胞外液の減少はますます助長され、細胞内液の電解質濃度が低下してしまうことになります。

体内の電解質濃度に異常があると、さまざまな症状があらわれます。

ナトリウム欠乏性脱水では、細胞外液中の水分が細胞内に移動するために循環血液量の減少が大きく、著しい血圧低下が現れます。そのため、頭痛やめまい、吐き気、立ちくらみなどの循環器症状がみられます。このとき、心臓が末梢組織に必要な酸素を送ろうと収縮を速めるので頻脈になります。また、血液が濃縮するために粘度が高くなり、脳梗塞や心筋梗塞の引き金になることもあります。

ナトリウム欠乏性脱水の症状をまとめると、以下のようになります。

- 著しい血圧低下

- 頭痛

- めまい

- 吐き気

- たちくらみ

- 頻脈

- 意識障害

- のどの渇きはない

- 尿量の変化なし

混合性脱水

水とナトリウムイオンの両方が減る場合の脱水で、浸透圧が変わらない場合は等張性脱水と呼びます。

高齢者の脱水は混合性脱水が多いと言われていますが、症状が出にくいという特徴があるので注意が必要です。

低栄養

健康的に生きるために必要な量の栄養素が摂れていない状態を指します。その中でも特に、タンパク質とエネルギーが充分に摂れていない状態のことを「PEM(Protein energy malnutrition):タンパク質・エネルギー欠乏(症)」といいます。

高齢者では特にPEMが問題となっており、寝たきりの人はその割合が高くなっています。

高齢になると、若いころより体の筋肉や水分が減ってきます。そのため、低栄養になると、次ような症状が起こりやすくなります。

- 認知機能の低下

- 免疫力の低下

- 体力・気力の低下

- 筋肉量・骨量の低下

低栄養を確認するための指標には、

- 血清アルブミン値(3.5g/dl以下)

- 体重減少率(5%以上/3~6か月)

- 体格指数(BMI)(20未満)

などがあります。

血清アルブミンは、血液中のタンパク質の一種で、総タンパクの約6割を占めており、栄養状態を評価する際の指標になります。血液100ml中のアルブミンが3.5gを下回っていれば、低栄養の可能性があります。

体格指数(BMI)は

[体重(kg)]÷[身長(m)の2乗]

で計算すると出せます。体重100kg、身長2mの人なら、100÷4(2の二乗=4)で BMI 25です。

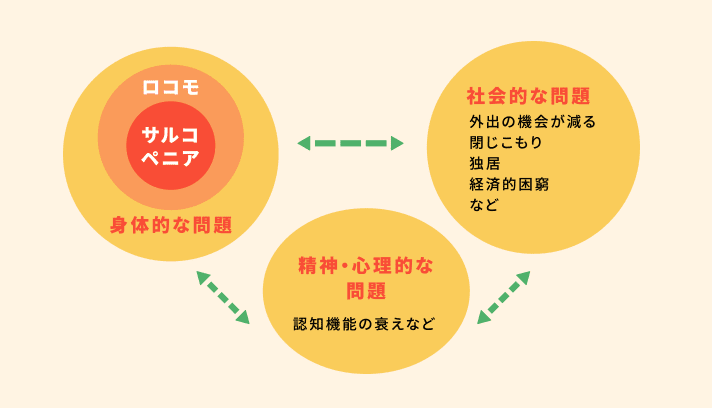

フレイル

フレイルとは、健康な状態から要介護へ移行する中間の段階と言われています。

具体的には、加齢に伴い筋力が衰え、疲れやすくなり家に閉じこもりがちになるなど、年齢を重ねたことで生じやすい衰え全般を指しています。

フレイルは、身体的問題のみならず、認知機能障害やうつなどの精神・心理的問題、独居や経済的困窮などの社会的問題が含まれる、多面的な概念です。

出典 Nestle HealthScience

身体的要素のみに着目したサルコペニアやロコモティブシンドローム、精神心理的な軽度認知障害、社会的問題である孤立など、散在する高齢者の問題に関する概念を一つにまとめ、高齢者の状態を全体的に把握しようとするものです。

サルコペニアやロコモティブシンドロームって何ですか?

ロコモティブシンドローム(ロコモ)は、骨や関節、筋肉など運動器の衰えが原因で、歩行や立ち座りなどの日常生活に支障を来している状態のことをいいます。

サルコペニアは、加齢に伴って筋肉量が減少する状態のことをいいます。

フレイルの予防

- 運動する習慣をつける

生活習慣病を予防したり、運動機能を維持するためには、日常生活で運動習慣を取り入れることが大切です。特に筋力や筋肉量は、高齢者がサルコペニアの状態になっても、適切な運動や栄養摂取により比較的短い期間で取り戻しやすいといわれています。 - バランスのよい食事

低栄養は、フレイルを起こす最大の要因です。 - 口腔・嚥下機能を保つケア

咀嚼機能や嚥下機能が低下し、食べづらくなるにつれ、食べるのが嫌になり、低栄養につながります。 - 社会とのつながり

外出する機会が少なくなり、家に閉じこもりがちになると、身体的フレイルへと進行することも少なくありません。趣味のサークルなどで新たなつながりを作ったり、地域のボランティアなどで貢献する役割を担うことで、人との関わりを保ち続けることは、身体的、精神心理的フレイルの進行予防になります。

入浴に関連したこころとからだのしくみ

入浴の作用

温熱作用

湯船につかると体温が上がり、皮膚の毛細血管が広がって血流が良くなります。それにより、新陳代謝が高まって体内の老廃物や疲労物質が取り除かれ、疲労回復やコリがやわらいだりする作用です。

静水圧作用

入浴時に水に浸かっている状態で、水圧が身体に与える力のことを指します。これは、浮力と水圧によって身体にかかる力が、身体の状態や心身のリラクゼーションに影響を与える現象です。

水圧が全身にかかることで、血液の循環が促進されます。特に、下肢の静脈還流が改善されるため、浮腫みの緩和に役立ちます。

浮力作用

湯船につかると浮力が働いて、体重は普段の10分の1程になります。そのため、体重を支えている筋肉や関節を休ませることができ、体全体の緊張がほぐれます。腰や膝などへの負担が軽減されます。

湯の温度がからだに与える影響まとめ

| 中温浴(38~41℃) | 高温浴(42℃以上) | |

|---|---|---|

| 自立神経 | 副交感神経を刺激 | 交感神経を刺激 |

| 心臓の動き | 抑制される | 促進される |

| 血圧 | 低下する | 上昇する |

| 腎臓の働き | 促進される | 抑制される |

| 膀胱の働き | 排尿が促進される | 排尿を抑制する |

| 腸の働き | 活発になる | 抑制される |

| 筋肉の働き | 弛緩する | 収縮する |

| 脳 | 鎮静、リラックス | 興奮 |

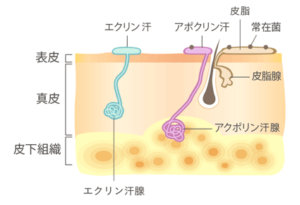

皮膚の機能と発汗のしくみ

皮膚の構造

出典 https://wakiasenioi.jp/about/

皮膚の構造は大きく分けて、

- 表皮

- 真皮

- 皮下組織

からなります。

皮膚から出る汚れには、汗、皮脂、垢があります。汗は、血液からつくられ、汗腺(エクリン腺とアポクリン腺)に取り込まれた汗は排出前に血管に再吸収されます。塩分はそのときにほとんど再吸収され、排出される汗は99%以上が水です。

発汗のしくみ

発汗は、視床下部にある体温調節中枢が、自律神経を介して汗腺に指令を出すことで起こります。主に体温調節のために汗を出す汗腺はエクリン腺で、汗が皮膚面で蒸発するときに体熱を放散し、体温を調節します。

汗腺は真皮にあり、エクリン腺が一番多く分布している場所は、多い順に

- 手掌

- 足底

- 額

となっています。

エクリン腺のうち汗を出す能動汗腺は、約180万~280万個といわれ、その数は生後2~3歳までの育った生活環境により決定され、個人差があります。

汗をかかない生活は能動汗腺を減少させ、汗をかきにくくします。発汗ができないと排熱ができず、からだは熱の生産を抑えるために代謝活動を抑制し、低代謝の悪循環に陥ります。

アポクリン汗腺は、腋窩、外耳道、外陰部などの体毛のある限られた部分にあります。元々は匂いなどを出すもので動物などはマーキングなどに役立ちますが、人間ではその本来の役割は低下しているといわれています。ちなみに、腋窩は、ワキの下、外耳道は、耳の入り口から鼓膜までのことで、外陰部は女性器の体外に露出している部分の総称です。

汗のにおい

エクリン汗腺から出る汗の99%は水分で、それ以外の成分は塩分がほとんどです。汗をなめると塩味がし、たくさん汗をかいたあと、服に白い跡が残るのはそのためです。その他にも、カリウム、マグネシウム、などのミネラルや乳酸、尿素などの老廃物も、ほんのわずかですが含まれています。

一方、アポクリン汗腺から出る汗は 乳白色で、水分の他にタンパク質や脂質などの有機成分が含まれています。汗自体にはにおいはありませんが、これが皮膚の表面に付いた雑菌(表皮ブドウ球菌、アクネ菌など)に分解されると、ある種の脂肪酸が出来て特有の汗のにおいを発します。

汗の種類

汗には次の3種類があります。

- 温熱性発汗

- 精神性発汗

- 味覚性発汗

温熱性の発汗は、運動したときや、気温の上昇による発汗です。手のひら、足の裏を除く全身で汗をかきます。汗が皮膚表面で蒸発するときに体の熱を放熱し、体温を調節します。汗が引いたあとに寒く感じるのはこのためです。

精神性の発汗は、人前に出て緊張したとき、驚いたときに出る汗で、精神的な刺激に伴う発汗です。汗が出る部位は手のひら、足のうら、ワキの下など限られた部位で、短時間に少量の発汗が特徴です。

味覚性の発汗は、香辛料が効いた辛い物を食べたときに鼻や額などにかく汗です。味覚の刺激によって反射的に起こるもので、食べ終わると汗もひきます。

ちなみに、発汗以外でも、日常生活において、自然に失われる水分があります。具体的には、呼吸の際に息に含まれる水分や皮膚などから蒸発する水分で、不感蒸泄(ふかんじょうせつ)といいます。1日あたり皮膚から放出される水分量は500~700mL、呼気として放出される水分量は150~450mLといわれています。

皮膚の常在細菌

重要な常在細菌は腸内細菌だけでなく、皮膚にも常在細菌がいて私たちのストレスフルな外的刺激などから守ってくれています。皮膚は人体で最大の臓器ともいわれ、皮膚には多くの常在細菌があると言われていますが、その代表的なもの3つについて以下で説明します。

黄色ブドウ球菌

皮膚表面や毛穴に存在します。存在しているだけでは問題ありませんが、ブドウ球菌の中では病原性が高いため皮膚がアルカリ性に傾くと増殖して皮膚炎などを引き起こします。傷ついた皮膚をそのままにしておくと化膿し悪化させてしまいます。汗のpHは4~6の弱酸性で、この酸性度が皮膚表面での細菌増殖を防ぐと考えられているため、石けんは皮膚のpHに近い弱酸性のものを使用します。

pHとは、水溶液の性質をあらわすひとつの単位で中性はpH7、これより低い方を酸性、高い方をアルカリ性と呼びます。

表皮ブドウ球菌

皮膚表面や毛穴に存在します。表皮ブドウ球菌は汗や皮脂を餌にグリセリンや脂肪酸を作り出します。脂肪酸は肌を弱酸性に保ち抗菌ペプチドを作り出すことで、黄色ブドウ球菌の増殖を防ぎます。表皮ブドウ球菌が出すグリセリンは、皮膚のバリア機能を保つ役割があります。

アクネ桿菌(かんきん)

この菌は嫌気性菌であり、酸素がある環境ではほとんど増殖できず、死滅します。そのため、酸素を嫌い毛穴や皮脂腺に存在し皮脂を餌にプロピオン酸や脂肪酸を作り出すことで皮膚表面を弱酸性に保ち、皮膚に付着する病原性の強い細菌の増殖を抑える役割を担っています。

一般的にニキビの原因と言われていますが、増殖しなければニキビの原因菌にはなりません。しかし、皮脂の分泌量が増えたり、何かの異常で毛穴をふさいだりすると、アクネ桿菌が過剰に増殖し炎症を引き起こしてニキビになります。

排尿に関連したこころとからだのしくみ

尿の性状

尿成分の95%は水分です。残りの5%には、尿素・尿酸・ナトリウム・カリウム・アンモニア等が含まれています。排泄されたばかりの尿は弱酸性です。

尿の性状は、黄色や薄い茶色がかった透明の液体で無菌です。出た直後は食べ物のにおいなどがしますが、空気に触れると細菌によって尿が分解され、アンモニア特有のにおいとなります。

排尿のしくみ

出典 https://www.selfdoctor.net/q_and_a/2012_12/01.html

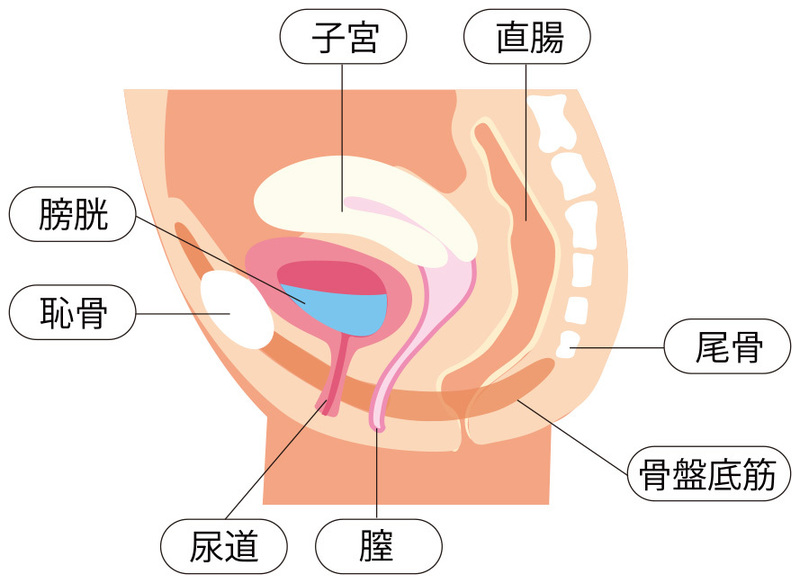

腎臓でつくられた尿は、尿管という細い管を通って膀胱に運ばれます。膀胱はやわらかいに筋肉でできた袋で、尿はいったんここに貯められます。膀胱の下は尿道と呼ばれる管につながり、尿はここから体外に排出されます。

尿道は、尿道括約筋と呼ばれる筋肉が蛇口のような役割を果たし、漏らすことなく膀胱に尿をためたり出したりしています。膀胱の容量は人によって異なりますが、一般的に200~500mlです。

膀胱や尿道のはたらきは、脊髄を経由して大脳に至る自律神経が調節しています。自律神経である交感神経と副交感神経は、排尿リズムに関与しています。具体的には、

- 交感神経が優位になると、

膀胱を弛緩させ、尿道括約筋を収縮させるので、膀胱に尿が送られても尿を漏らさずにいられます(蓄尿)。 - 副交感神経が優位になると、

膀胱を収縮させ、尿道括約筋を弛緩させて排尿が促されます。膀胱を収縮させることで、尿を押し出し、尿道の蛇口を開けるかんじです。

膀胱に150~200ml程度尿がたまると、その刺激が膀胱から脊髄を経て大脳まで伝わり、尿意を感じます。尿意がないと排尿はできません。尿意は30分~1時間程度は我慢できますが、あまり我慢すると鳥肌がたったり寒気を感じたりします。

尿失禁

尿失禁には、機能性尿失禁・切迫性尿失禁・腹圧性尿失禁・溢流性尿失禁があります。

以下でこの4種類の尿失禁の特徴や原因を説明します。

機能性尿失禁

認知症やADLの低下による、認知機能や運動機能の低下が原因で排泄行為が困難となり漏れる。尿経路に器質的な障害が認められないにもかかわらず、身体障害などの要因によって、トイレに間に合わないために起こる尿失禁です。例えば、

- 左片麻痺でトイレまで行くのに時間がかかり、間に合わずに失禁してしまう。

- 認知症の影響でトイレの場所がわからなくなり、排泄の失敗をしてしまう。

などです。

ちなみに器質的というのは、腎臓から出血があるとか、尿管が腫れてふさがっているとか物理的に原因があることです。

排尿誘導やトイレがわかりやすいよう目印をつける、手すりをつけるなど、トイレに行けるような支援を行います。

切迫性尿失禁

脳・脊髄の損傷、膀胱炎などの疾患、膀胱の活動が過敏になり、十分に尿量がたまらないうちに尿意切迫感をもよおす過活動膀胱などによって、自分の意思に関係なく膀胱が収縮してしまうことなどが原因で、急に強い尿意を感じて我慢できずに漏れる失禁です。

切迫性尿失禁の治療には膀胱の収縮を抑える薬物療法が効果的です。早めにトイレに行く習慣がある場合は、膀胱が小さくなっている可能性が大きいので、膀胱を広げる訓練が役に立ちます。尿意は波のように寄せたり、引いたりしながらだんだん強くなっていきます。なるべく尿意を我慢し、何度目か尿意が落ちついた所で急がず、我慢しながらトイレに行くようにします。これを毎日繰り返すことで、膀胱に少しずつ溜められるようになってゆきます。

腹圧性尿失禁

出産・加齢などの影響で、骨盤底筋という尿道括約筋を含む骨盤底の筋肉が緩み、重い荷物を持ち上げた時、走ったりジャンプをした時、咳やくしゃみをした時など、お腹に力が入った時に起こる失禁です。女性の尿失禁の中で最も多いです。

出典 せいてつLab

対応策は、まず、骨盤底筋のトレーニングです。骨盤底筋は、膀胱、子宮、直腸が下がらないように骨盤から支える筋肉です。これを鍛えることで尿失禁の予防となります。他の療法としては、尿道を支えて漏れにくくする手術や尿道にコラーゲンを注入して狭くする方法、尿道を締める薬物療法などがあります。

溢流性尿失禁

自分で尿を出したいのに出せない、でも尿が少しずつ漏れ出てしまう失禁です。この溢流性尿失禁では、尿が出にくくなる排尿障害が必ず前提にあります。排尿障害を起こす代表的な疾患に、前立腺肥大症があります。前立腺肥大症は、前立腺が歳をとるにつれてだんだんと大きくなり、尿道を圧迫して尿が出にくくなる病気です。溢流性尿失禁は男性に多くみられます。

溢流性尿失禁では、前提となっている排尿障害を治療することで失禁もおさまる場合があります。

また、残尿があるために溢流性尿失禁が起きるので、残尿を減らすことができれば尿失禁もおさまります。そのために、膀胱の収縮をよくする薬物療法や、カテーテルを尿道から膀胱に入れて、その都度尿を取り除く「導尿法」も効果があります。

尿路感染症

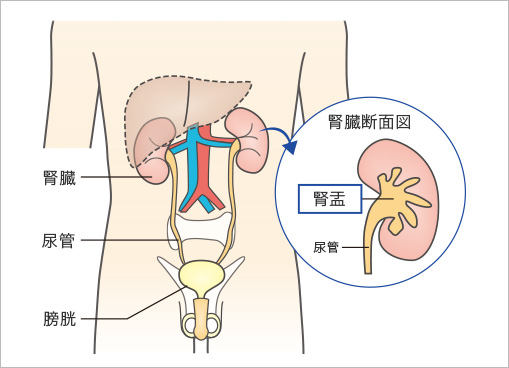

腎臓、尿管、膀胱、尿道までの尿路に起こる感染症の総称を「尿路感染症」と呼びます。

尿路感染症の原因としては、膀胱留置カテーテルを使用していて、そこから細菌が侵入したり、おむつ等を使用していて、便の中の大腸菌が尿路に入りこみ感染を起こす場合などがあります。

また、男性と女性を比べると、女性は尿道が短く、細菌が侵入しやすいため、尿路感染症にかかりやすいです。

主な尿路感染症には、急性膀胱炎や急性腎盂腎炎などがあります。

急性膀胱炎の多くは、大腸菌などの細菌が尿道から侵入し感染することでおこります。若い女性がかかる膀胱炎はほとんどがこのタイプです。

急性膀胱炎の三大症状は、

- 排尿痛

排尿時に差し込むような痛みが生じ、排尿の終わりに特に痛みが強くなります。 - 頻尿

排尿回数が増え、30分~1時間ごとにトイレに行きたくなることもあります。 - 尿の濁り

細菌と戦うために集まった白血球や炎症部分の分泌液やはがれた膀胱の粘膜が尿に混ざるために、尿が濁ります。

です。

そのほかに残尿感や血尿などが現れることもあります。

急性腎盂腎炎は、

出典 恩賜財団済生会

腎臓で作られた尿を集め、尿管を経由して膀胱へ送り出す、腎臓と尿管の接続部分を「腎盂(じんう)」と呼びます。腎盂は腎臓の内部にある、尿を一時的に貯蔵するための空間であり、ここから尿は尿管を通って膀胱に向かいます。この腎盂やその周囲の組織が細菌に感染して起きるのが腎盂腎炎です。ほとんどの場合は尿の出口から侵入した細菌が、尿道、膀胱、尿管とさかのぼって腎盂にまで達して炎症を起こします。

尿道から感染した急性腎盂腎炎では、膀胱炎でも出る排尿時の痛み、頻尿、残尿感、尿の濁りなどの症状に加えて、

- 発熱

- 全身のだるさ

- 腎盂腎炎の特徴である背中や腰の痛み

などの症状が出てきます。

腎臓にまで細菌が達した腎盂腎炎は膀胱炎などより重症で、悪寒や震えがくるほどの高熱が特徴です。さらに、炎症が全身に広がって敗血症という状態になると、急激な血圧低下や多臓器不全を起こし、命の危険があります。

尿量の異常(無尿・乏尿・多尿)

尿量の異常についても説明しておきます。一般的には、尿は1日に1000~2000ml排泄されます。1回の尿量は200~400ml程です。

尿路に障害があり、膀胱にたまった尿を排出できない状態を尿閉といいます。原因として、前立腺肥大症や前立腺がん神経因性膀胱などがあります。

1日の尿量が100ml以下の場合を無尿といい、400ml以下の場合を乏尿といいます。

無尿や乏尿の原因には、

- 出血や心疾患による腎臓に供給される血液の減少

- 腎臓の病気による腎機能障害

- 結石や腫瘍による尿道の閉塞

などがあります。

無尿・乏尿と尿閉は、どちらも排尿障害のひとつですが、膀胱内の尿の状態が異なります。

無尿・乏尿は、膀胱に尿がない(少ない)ため、尿が出ない状態です。腎臓で全く尿が作られない場合や、何らかの原因で尿が生成されなくなった場合を指します。

尿閉は、膀胱に尿が溜まっていて出ない状態です。腎臓で正常に造られた尿が膀胱まで運ばれ貯まってはいるが、排尿しようと思っても出てこない状態を指します。

逆に1日の尿量が3000ml以上の場合を、多尿といいます。

多尿になる原因疾患としては、糖尿病や尿崩症などがあります。尿崩症は尿量を調節するホルモンがうまく働かないことによって、尿量が異常に多くなる病気です。

排便に関連したこころとからだのしくみ

便の性状、量、回数

便の性状において、便の硬さには個人差があります。かかわる人が共通の基準で観察することが大切であり、そのスケールとしてブリストル便形状スケール(下図)があります。

出典 http://www.carenavi.jp/jissen/ben_care/shouka/shouka_03.html

便の量、回数

個人差がありますが、一般的に健常な人では1回150~200㎎、1日1~3回ないし1~3日に一回程度が正常といわれています。

便の色

便の色は、胆汁色素が変化したもので、通常は黄茶褐色をしています。れは胆汁のビリルビンという黄色っぽい色素のによるものです。主な便の色の変化と食物等の関係、排便の異常は下の表の通りです。

| 便の色 | 関係する食物等 |

|---|---|

| 黒色 | 上部消化管の出血、鉄剤の服用 |

| 赤色 | 血液付着、赤色食物の多食 |

| 灰色 | 胆汁不足、胆道閉鎖、バリウム投与後 |

| 緑色 | ほうれん草の多食、薬剤の影響 |

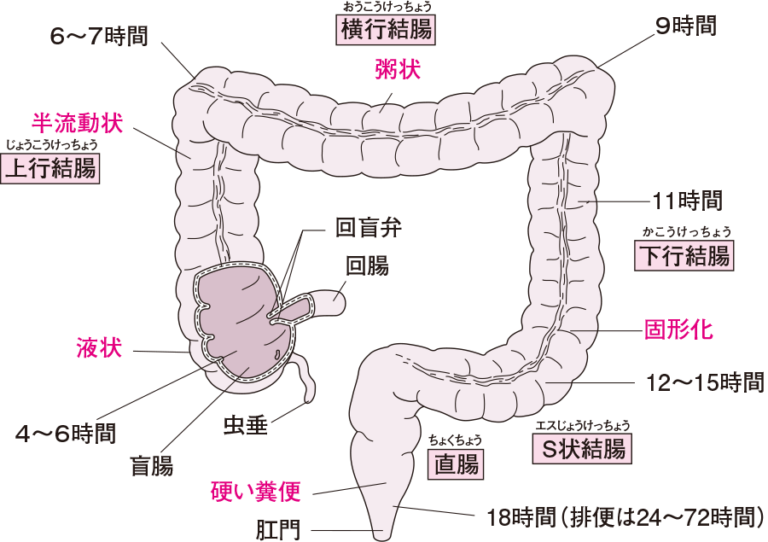

便の生成のしくみ

出典 看護Roo!

食物は、歯で噛み砕かれ、唾液と混ぜ合わされ、咽頭、食道を通って胃に運ばれます。胃は約1300mlの容量の袋状の臓器で、胃液と混ぜ合わせて粥状になった食物を小腸へと送ります。

小腸は、

- 十二指腸

- 空腸

- 回腸

の順に大腸へ続く管状の臓器で、全長6~7mあります。

十二指腸で膵液や胆汁と混ざり消化が行われ、空腸と回腸では、胃や十二指腸で消化された食べ物をさらに分解し、水分と栄養素を吸収します。

水分と栄養素の80%程は小腸で吸収されますが、この段階では便は、まだ、水のような感じで、大腸へ送られます。

大腸は、小腸に続く全長1.6mの管状の臓器で、

- 上行結腸

- 横行結腸

- 下行結腸

- S状結腸

- 直腸

の順に肛門へと続きます。便が肛門まで移動できるのは、蠕動運動によるものです。

結腸では、残りの水分を吸収して便を作るほか、ナトリウムなどの電解質を吸収します。繊維質などの残りカスは、徐々に固形化されて便となり、直腸へ送られます。

そして直腸で、便を一時的に溜めておきます。

排便のしくみ

腸や肛門のはたらきは、脊髄を経由して大脳に至る自律神経が調節しています。自律神経である交感神経と副交感神経は、排便リズムに関与しています。

出典 http://www.carenavi.jp/jissen/ben_care/chikuben/ben_01.html

- 交感神経が優位になると、

直腸を弛緩させ、肛門を締めている内肛門括約筋を収縮させるため、 直腸に便が送られてきても便を漏らさずにいられます(蓄便) 。 - 副交感神経が優位になると、(トイレで排便の体勢をとる時)

直腸を収縮させ、肛門を締めている内肛門括約筋を弛緩させるため、少しのいきみをきっかけに便が排出されます。

内肛門括約筋は腸の筋肉の一部で、平滑筋という自律神経がコントロールする筋肉です。一方、外肛門括約筋は、体性神経支配の横紋筋です。手や足の骨格筋と一緒で、意識して動かすことができます。

直腸に便がある程度たまると、その刺激が直腸から脊髄を経て大脳まで伝わり、便意を感じます。便意がないと排便はできません。便意は15分程度で感じなくなるので、我慢しないことが大切です。

便秘

便秘は、「本来体外に排出すべき糞便を十分量かつ快適に排出できない状態」と定義され、原因により器質性便秘と機能性便秘に大別されています。

器質性便秘

大腸の病気により大腸そのものに形態的な病的変化がみられる状態です。大腸がんなどで多く、便秘が長期間続く場合や血液が混じる場合に疑われます。

機能性便秘

大腸に形態的な変化は認めないが、大腸の排便機能に何らかの障害が起こり便秘となった状態です。さらに細分され、具体的には以下のようなものがあります。

- 弛緩性便秘

加齢や運動不足による腸管の緊張低下や筋力低下、食物繊維不足、モルヒネなどの麻薬性鎮痛剤の服用などが原因で、大腸の蠕動運動が低下することにより、便が長時間排出できず、水分が吸収されて硬くなります。

治療には食物繊維の摂取や適度な運動、薬物療法として大腸刺激薬の使用などがあります。大腸刺激薬というのは、文字通り大腸を刺激する薬で、プルゼニドとか、アローゼンとか、夜勤前にはやめてほしいラキソベロンとかです。 - 痙攣性便秘

ストレスなどによる自立神経の失調が原因で、腸の規則的で大きな動き「蠕動運動」がうまく起こらず、バラバラに動くことにより、便が腸の中を行ったり来たりします。そのため、コロコロした兎の糞のようになったり、急に動きが強まって水のような便までが押し流されるような下痢になったりします。

腸は動いているのに、正しく順番に動いてないから結果としてうまく排便ができないという便秘です。 - 直腸性便秘

便意を我慢する習慣があったり、便意を感じる神経が障害されていることが原因で、直腸に便があるにもかかわらず、排便反射が弱く、便意を催さないことが原因です。

治療には、朝食をきちんと摂り、食後に便意があってもなくてもトイレに座るといった行動療法があります。困難な場合は、摘便、浣腸、座薬によって、直腸内の便を除去します。 - 薬剤性便秘

薬の副作用として起こる便秘です。便秘の原因となる薬剤には抗コリン作用剤(パーキンソン病治療剤、抗うつ剤など)などがあります。

痙攣性便秘の関連として、過敏性腸症候群について説明しておきます。

過敏性腸症候群は大腸に腫瘍や炎症など症状の原因となるような病気がないにも関わらず、おなかの調子が悪く痛みが続いたり、便秘や下痢などの症状が数ヵ月以上にわたって続く消化管の機能障害の疾患です。排便することで楽になる腹痛と、下痢や便秘などの便通異常が主な症状です。ストレスが症状を悪化させる要因の1つと考えられていますが、明らかな原因は不明です

睡眠に関連したこころとからだのしくみ

概日リズム(サーカディアンリズム)

人間の身体はおよそ1日24時間のリズムで変化しています。睡眠や起床といった目に見える行動だけではありません。体温や血圧、尿、ホルモン分泌などの生理活動も約24時間の周期で変動しています。

こうした周期を「体内リズム」あるいは「概日リズム(サーカディアンリズム)」「体内時計」といいます。

体内リズムを形成するための24時間周期のリズム信号を発振する機構は、脳の視床下部の視交叉上核に存在します。

人の体内リズムは平均が24.18時間(24時間10分)ということが、最新の研究でわかってきました。地球の自転周期である24時間とはズレがあり、これが日々積み重なると、最終的には昼夜が逆転することになります。ところが、実際にはそこまでの状況になる人はほとんどいません。

なぜなら、人体には「体内時計リセット機能」が備わっているからです。

体内リズムと地球の自転周期とのズレは、日常生活でさまざまな刺激を受けることで体内リズムが24時間周期に同調するように修正されます。それによって私たちは毎日を1日24時間周期の環境に従って生活することができるのです。ズレを修正するこの刺激を同調因子といいます。

同調因子には次のようなものがあります。

- 日光(毎朝起きて日光を浴びる等)

- 運動(決まった時刻の適度な運動習慣など)

- 食事

- 学校

- 仕事

自分から特に意識して行動しなくても、体内リズムと自転周期とのズレは修正されて、新しい周期を刻み始めます。

電波時計が定期的に自動で時刻を修正するようなイメージでしょうか

日光×セロトニン×メラトニン

日光を浴びることが、体内リズムの調整に効果があるというところを、もう少し深掘りしておきます。

体内リズムを整える働きがあるホルモンは、松果体から分泌されるメラトニンで、夜、暗くなると分泌が促進され、明るいと抑制されます。

体内時計に働きかけることで、覚醒と睡眠を切り替えて、自然な眠りを誘う作用があり、「睡眠ホルモン」とも呼ばれています。このメラトニンの原料となるのが、セロトニンです。

日光を浴びることによって、脳内でセロトニンとよばれる神経伝達物質が分泌されます。

セロトニンは脳内の神経伝達物質のひとつで、ドーパミン、ノルアドレナリンを制御し精神を安定させる働きをします。

セロトニンの分泌には日光を浴びることが欠かせません。また、一定のリズムで行う運動もセロトニンの分泌を高めてくれます。

朝、太陽の光を浴びながらの散歩などいいですね。

日中はセロトニン濃度が高く、夜にメラトニンが分泌されているときは、逆にセロトニン濃度は低下します。夜のメラトニン分泌のためには、日中に光を浴びることが大切です。

トリプトファン

メラトニンの原料がセロトニンで、そのセロトニンの原料がトリプトファンです。

トリプトファンは体内では作ることができず、食物から摂取しなければならない必須アミノ酸のひとつです。

トリプトファンがセロトニンになり、そしてメラトニンになるまでには、時間がかかります。なので、夜にメラトニンを十分に分泌するためには、朝食にトリプトファンを摂取する必要があります。

トリプトファンを多く含む食材は、牛乳やバナナ、鶏むね肉、チーズ、大豆製品、牛肉、ナッツ、卵などがあります。

セロトニンからメラトニンを作る酵素は普段から目一杯働いていて余裕がありません。したがって、トリプトファンを摂取するほど、メラトニンがたくさん作られるというわけではありません。

原料がいくらあっても工場はフル稼働中という感じです。

睡眠の生理的意味

睡眠をとることで、短時間で効率的に休息をとることができます。睡眠時間には個人差があり、基準があるわけではありません。その日の睡眠の長さや深さは、目覚めていた長さや疲労の程度によります。睡眠に適している時間帯は、体内時計のはたらきにより決まります。

1日の睡眠時間は、20~50歳代で約7時間で、高齢になると短くなります。

また、睡眠をとることは、脳の機能を維持するために重要です。具体的な理由は、

- からだの組織の成長・修復を促進する成長ホルモンを分泌する。

- 病原体が体内に侵入すると、これを迎え撃つ免疫系の活動が活発になる。

- 脳に収集する情報が整理される。

などがあります。

睡眠のリズム(レム睡眠とノンレム睡眠)

レム睡眠

筋肉が弛緩し、からだはぐったりしているのに、脳は覚醒に近い状態で夢を見ていることが多いです。眼球が上下左右に動くため「Rapid Eye Movement:急速眼球運動」の頭文字をとりREM睡眠と呼ばれています。

ノンレム睡眠

ある程度の筋緊張を保ちながらぐっすり眠り、大脳を休ませ回復させる眠りです。睡眠にはリズムがあり、まずノンレム睡眠から始まり、一気に深い眠りに入ります。その後、浅い眠りのレム睡眠と深い眠りのノンレム睡眠を90~110分周期で繰り返すとされています。

睡眠不足の影響と睡眠に関する障害

睡眠不足が体に与える影響

- 血圧があがります。

これは交感神経の活動が活発になるためと考えられています。慢性の睡眠不足は高血圧の危険因子となります。 - インスリンのはたらきが弱まります。

- 食欲が増加します。

消化管からは食欲を増加させるグレリンというホルモンと、食欲を減少させるレプチンというホルモンが分泌されますが、睡眠不足が続くと、グレリンの分泌が増加し、レプチンの分泌がが減少し、食欲が増加します。そのために肥満になりやすいです。

不眠の種類

- 入眠障害

なかなか寝つけない。 - 熟眠障害

長い睡眠時間をとっても、よく眠ったという満足感が得られない。 - 中途覚醒

夜中に何度も目が覚める。 - 早朝覚醒

早朝に目が覚めて、その後眠れない。

レストレスレッグス症候群

夕方から深夜にかけて、 下肢を中心として、「ムズムズする」「じっとしていると非常に不快」といった異常な感覚が出現してくる病気です。足を動かすとこの異常感覚はすぐに消えますが、じっとしていると再び出現してきます。そのため、布団の中でじっとしていることができず、入眠障害や中途覚醒の原因となります。

周期性四肢運動障害

睡眠中に四肢の異常運動が生じて睡眠が妨げられる病気です。睡眠中に片足あるいは両足の不随意運動(ピクピク)が周期的に起こるため、夜間の不眠や日中の過眠が生じます。レストレスレッグス症候群と合併することが多く、年齢とともに増加します。本人が病気を自覚していないことも多いです。

過眠は、夜間十分な睡眠をとっているはずなのに、日中に目覚めていられないような病的な眠気がみられることです。

睡眠時無呼吸症候群

眠り始めると呼吸が停止し、血液中の酸素濃度が低下して目が覚め、呼吸が再開するが、眠りはじめると再び呼吸が停止するという過程を一晩中繰り返します。

肥満型の人に多くみられます。のどの部分の空気の通り道(気道)が狭い人で、睡眠により周囲の筋肉が緩み、気道が閉塞してしまうことで起こります。気道が狭くなる原因として、肥満以外にも扁桃腺腫大や小下顎症(下顎が小さい)などがあります。

睡眠不足のために日中に過剰な眠気が出現し、居眠りや集中困難などがみられます。夜間に長時間続く低酸素血症のため、高血圧、動脈硬化が引き起こされ、心筋梗塞や脳梗塞を起こしやすくなります。

終末期

『生活支援技術』の最後にまとめています。

コメント