介護福祉士国家試験では、障害者総合支援法に関連する出題が毎年3、4問あるので重要です。

障害者自立支援法が改善され、障害者総合支援法になったという経緯があるので、障害者自立支援法の解説からはじめていきます。

障害者自立支援制度創設の背景および目的

障害者自立支援法制定の背景

社会福祉基礎構造改革による2000(平成12)年の社会福祉事業法(現・社会福祉法)の改正などによって、障害者分野の福祉サービスが、行政処分によってサービス内容を決定する措置制度から利用者が事業者との対等な関係に基づいてサービスを選択する利用契約制度に転換することになりました。

措置制度

措置制度は、福祉サービスを必要としている人に対して、行政が必要性を判断して利用者のサービスを決定します。

公平という観点からサービスを提供する点では優れていますが、利用者の主体性を尊重するシステムにはなっていないため、福祉サービス利用の主体は利用者自身であるという新しい福祉の考え方にはなじまないとされました。

利用契約制度

契約制度では利用者が自らの意思でサービスを選択します。

障害者が福祉サービス利用の主体となり、サービスを提供する指定業者・施設と直接契約し、国や地方自治体が必要な額を「支援費」として支給する支援費制度が制定されました。

このような流れの中、

- 障害者施策を利用者本位のサービス体系にする

- 支給決定の透明化

- 安定的な財源の確保

といった視点から障害者自立支援法が制定され、2006(平成18)年から段階的に施行されることとなりました。

障害者自立支援法から障害者総合支援法へ

障害者自立支援法が利用者の費用負担増などが問題となって生まれ変わったものが障害者総合支援法(2013年の四月から段階的に施行されている)です。障害者自立支援法から障害者総合支援法になり改善されたポイントが大きく分けて4つあります。一つずつ見ていきます。

基本理念の創設

障害者総合支援法では第1条2項に基本理念が加えられました。住み慣れた場所で必要な支援を受けられることや、社会参加の機会の確保、どこで誰と暮らすかの選択、社会的障壁の除去など障害のある人が保障されるべき権利がより明確になり、障害の有無によって分け隔てられることのない「共生社会」を目指す方向性が示されました。

障害者の定義の拡大

障害者自立支援法では支援の対象が、

- 身体障害者

- 知的障害者

- 精神障害者(発達障害を含む)

に限定されていましたが、2012(平成24)年の改正で新たに難病等が加えられました。

- 2013(平成25)年

支援の対象は130疾病 - 2021(令和4年)年

支援の対象は366疾病

支援の対象となる疾病は大幅に増加してますね。

現在の障害者総合支援法の対象者は以下に該当する方々です。障害のある方だけでなく、一部の難病がある方も総合支援法の対象者となります。

障害者総合支援法の対象者

- 18歳以上の身体障害者、知的障害者、精神障害者(発達障害も含む)

- 障害児

満18歳に満たない方で、身体・知的・精神に障害のある児童のことです。発達障害児も含まれます。 - 難病患者

障害者総合支援法で指定されている難病の患者です。その程度が日常生活や社会生活に相当の制限が加わると認められる場合に、障害者総合支援法の障害福祉サービスが受けられる対象となります。

障害程度区分から障害支援区分へ変更

障害者自立支援法では 福祉サービスを利用する際に、障害の程度を測る指標を導入して、サービスの給付決定をしていました。この指標を「障害程度区分」と呼びます。ただ、主に日常生活行為が「できる」か「できない」で障害の程度をはかり、できる項目が多い=障害の程度は軽い、できる項目が少ない=障害の程度が重い、という考え方が基本となってました。

しかし、一口に障害といっても、その実情は一人ひとりさまざまで、日常生活の中でも、自分でできるけれど時間がかかったり、やればできるけど、自発的には行えなかったり、症状の調子が悪い時にはできなくなるとか、どの程度生活に支障があるかは人によって異なるため、 実情と合っていない可能性のある区分となっていました。

そこで障害者総合支援法では障害程度区分を改めて「障害支援区分」として、障害のある人それぞれの生活環境を踏まえて、どのような支援をどの程度必要とするかといった度合いを測ることになりました。

具体的な障害支援区分の決定プロセスは後で詳しく説明します。

重度訪問介護の対象者を拡大

障害者自立支援法では、重度の肢体不自由者のみが対象であり、知的障害者、精神障害者には「行動援護」が適応されていました。

障害者総合支援法では、身体障害者に加え、知的障害者、精神障害者にも対象が拡大されています。

重度訪問介護の内容は後で説明します。

ここから障害者総合支援法に基づく障害福祉サービスを具体的にみていきます。

障害福祉サービス

まず、全体像を説明してから、具体的なサービスを解説します。

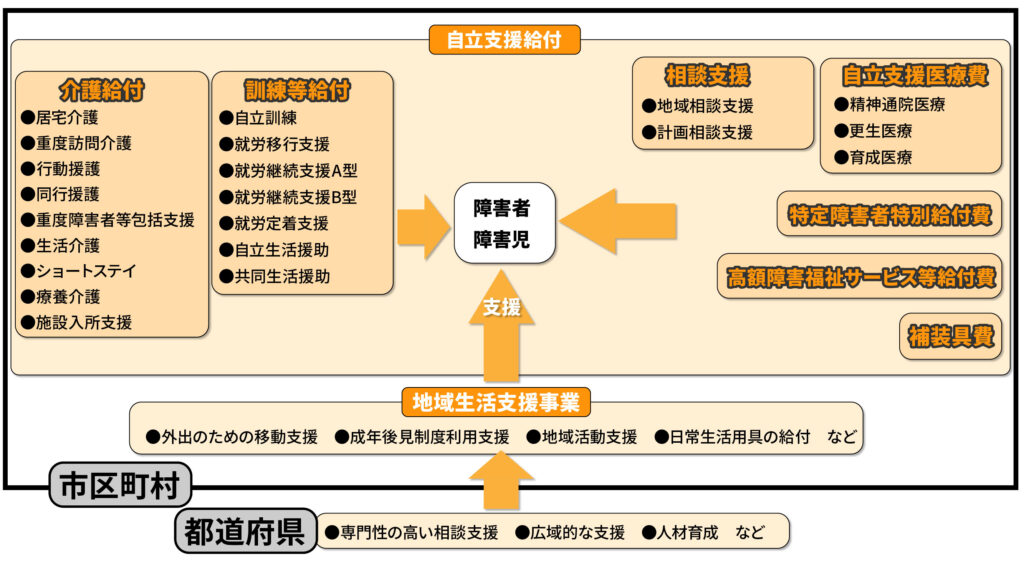

障害者総合支援法のサービスは、大きく二つに分けると、自立支援給付と地域生活支援事業にわけられます。どちらも市区町村または都道府県が実施主体となっていますが、位置付けには違いがあります。

自立支援給付は、国がサービスの形や運用ルールを決める、全国一律のもので、障害のある人が福祉サービスを利用した際に、基本的に利用する人の負担は1割で、行政によって費用の「9割」が給付されます。

生活保護世帯や住民税が非課税の世帯は全額給付になります。障害福祉サービス等を利用した場合の負担については家計の負担能力に応じたもの(応能負担)を原則としています。

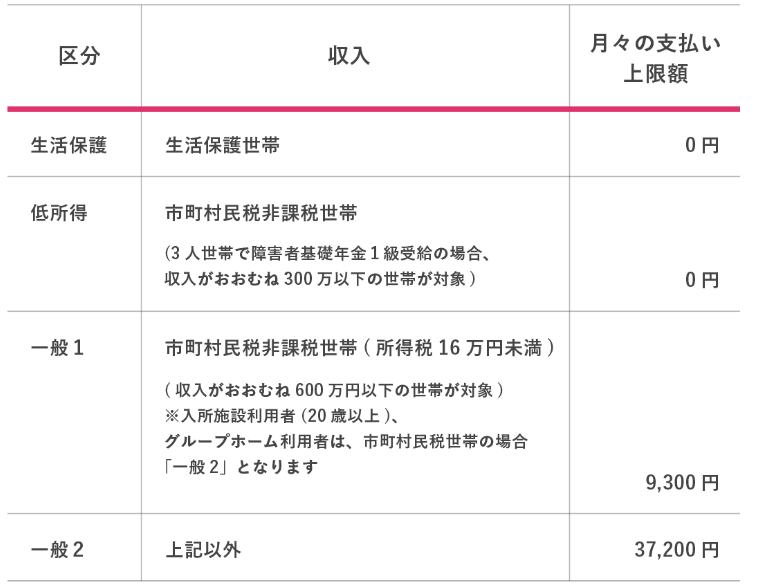

出典 ハーティサロン

上図の細かい数字等は覚える必要ありませんが、このような感じで所得に応じて月の支払いの上限額が決まっています。

自立支援給付に位置付けられているサービスは、介護給付と訓練等給付の障害福祉サービス、自立支援医療、相談支援事業、補装具費、あと利用者負担を軽減する、特定障害者特別給付、高額障害福祉サービス等給付費などがあります。例えば、重度訪問介護は、自立支援給付の中の介護給付のサービスという感じになります。個々の具体的なサービスについては後述。

一方、地域生活支援事業は、都道府県、市区町村が主体となって実施するもので、大まかな枠組みは国から示されていますが、サービスの形や運用ルールは都道府県、市区町村が定めています。つまり住んでいる地域によってサービスが異なります。

地域生活支援事業の中には、市区町村が主体の事業と、都道府県が主体の事業があります。都道府県は手話通訳士などの人材育成や都道府県内の広域な事業を担い、市区町村は障害のある人に身近な自治体として、移動支援や日常生活用具の給付、貸与といった利用者にサービスを提供する役割を担っています。こちらも詳しくは後述。

ここから以下の順に細かくサービス内容をみていきます。

- 介護給付の支給対象となる障害福祉サービス

- 訓練等給付の支給対象となる障害福祉サービス

- 自立支援医療費の支給対象となる障害福祉サービス

- 地域相談支援と計画相談支援

- 地域生活支援事業

介護給付の支給対象となる障害福祉サービス

訪問系のサービスは次の5種類です。

介護給付ときくとなんとなく、高齢者の介護のイメージにひっぱられるかもしれませんが、今説明しているのは、障害者の支援であって、高齢者の支援ではありません。そもそも高齢者の支援と障害者の支援は、それぞれ別の法律に基づく、別の制度なので、今は、高齢者の介護は頭の中から消しておいてください。

居宅介護(ホームヘルプサービス)

居宅介護は、日常生活をおくる上で支障のある障害者等を対象に、安心して自宅で生活を送ることができるように提供される、生活の基本サービスです。ホームヘルパーが、自宅を訪問して、入浴、排せつ及び食事等の介護、調理、洗濯や掃除等の家事や買い物の代行、生活に関する相談、通院の付き添いその他の生活全般にわたる援助を行います。

重度訪問介護

【対象者】

障害支援区分が区分4以上の重度の肢体不自由者又は知的障害もしくは精神障害により行動上著しい困難を有する障害者であって、常時介護を要する障害者とされている者(18歳以上の障害者を基本的に対象としています)

※障害支援区分は1~6に分けられていて、障害の程度が重いほど、数字が大きくなります。 具体的な障害支援区分の決定プロセスは後で詳しく説明します。

【サービス内容】

ヘルパーが自宅に訪問して、重度の障害を抱える方々の手足となり、地域での生活をサポートするサービスです。外出や移動も含め、日常生活全般にわたる介護を総合的に提供して、常に介護を必要とする障害者の方でも、住み慣れた地域で在宅生活を継続できるよう支援を受けることができます。

従来は、訪問先が居宅のみに限定されていたんですが、 2016年の障害者総合支援法改正で、 訪問先に医療機関が追加され、入院中でもサービスが適用されるようになりました。

同行援護

同行援護は、視覚障害により移動に著しい困難がある障害者を対象としたサービスで、外出する時に同行して必要な視覚的情報の支援、例えば、看板を読んだり、代筆したり、あと移動の援護、排泄・食事の介護、その他外出時に必要な援助を行うサービスです。

基本的に障害支援区分の認定は必要ありません。

行動援護

行動援護は、 障害支援区分3以上で 知的・精神障害により 、自分一人で行動することが著しく困難であって、常に介護を必要とする障害者を対象としたサービスで、主に、外出する際に、外出時の危険回避、外出の前後の着替えや移動中の介護、排せつ及び食事等の介護、その他行動する際に必要な援助を行います。

重度障害者等包括支援

重度障害者包括支援は、

- 意思疎通を図ることに著しい困難があって

- 四肢麻痺および寝たきりの状態でであるということに加えて

- 知的障害、または精神障害により行動上著しい困難がある

という障害支援区分が6以上の方が対象になります。

最重度の障害のある方のためのサービスで、介護給付と、訓練等給付のサービスを利用者の必要性に応じて組み合わせて、包括的に提供します。 障害福祉サービスを包括的に提供するものなので、他の障害福祉サービスと併用はできません。

日中活動系のサービスは次の3種類です。

短期入所(ショートステイ)

自宅で介護を行っている方が病気や遠くに外出しなければならない、などの理由により介護を行うことができない場合に、障害のある方に障害者支援施設や児童福祉施設等に短期間入所してもらい、必要な介護を行うサービスで、介護者のレスパイトケアという側面もあります。

障害支援区分1以上である障害者が利用できます。

療養介護

病院等に入院している障害者に対して、主に昼間に、レクリエーションを含む機能訓練や療養上の管理、看護。あと食事、入浴、排せつ、着替えなどで医学的管理の下に行われる介護や日常生活上の相談などを行うサービスです。

対象者はALS等の病気で、気管切開をして、人工呼吸器による呼吸管理を行っている障害支援区分6の方や筋ジストロフィー患者又は重症心身障害者で、障害支援区分5以上の方で、病院等への長期の入院による医療的ケアに加えて、常時の介護を必要とする障害者となっているので、かなり限定されます。

生活介護

常に介護を必要とする障害者が、障害者支援施設等に通って、主に昼間に、入浴・排せつ・食事の介護等を受けるとともに、創作的活動を行ったり、生産活動の機会の提供を受けたりする福祉サービスです。

創作的活動とか生産活動の機会の提供というのは、例えば、書道をしたり、楽器をひいてみたり、音楽鑑賞をしたり、手芸でなにか作ったりと、施設によっていろいろです。他者とのコミュニケーションの場にもなるので、 定期的に通うことで、生活のリズムをつくり集団生活を通して、社会性・協調性・自主性を養う事もできます。

施設系サービスは次の1種類です。

施設入所支援

施設入所支援は日中活動も一体的に行っている障害者支援施設でのサービスです。

障害者支援施設のサービスは、24時間体制で、主に夜間の日常生活支援を施設入所支援、日中の時間は生活介護、自立訓練、就労移行支援などを一体的に実施しています。

運営主体は、国、地方公共団体又は社会福祉法人に限られています。

基本的に夜間の寝泊りする場所の提供と生活支援のサービスですが、日中の生活介護と似たようなもので、入浴や排せつ、食事や着替えの介助、そして健康管理などが主な業務です。

ほかにも、利用者の就寝後に報告書などの事務作業をしながら、日中に使用した衣類の洗濯や、見守りを兼ねた巡回をしたり服薬を促したりします。

訓練等給付の支給対象となる障害福祉サービス

『訓練等給付』は、障害がある人が自立した社会生活を送るために必要な訓練の機会を提供するサービスです。

介護が必要な人に焦点をあてたサービスが『介護給付』なのに対して、『訓練等給付』は自分らしい生活をおくるためや、仕事につくために必要となるスキルを身につける訓練などを行うために給付されます。

訓練や就労に関する6種類のサービスがあるのでひとつずつ、説明していきます。

自立訓練(機能訓練・生活訓練)

自立訓練には、機能訓練と生活訓練があります。

機能訓練は、主に身体機能に障害のある人に対してリハビリテーションなどを行います。障害者支援施設や障害福祉サービス事業所に通ったり、または、利用者の自宅で、身体機能や生活能力の向上を目指すための訓練になります。

生活訓練は、知的障害や精神障害がある方が、障害者支援施設や障害福祉サービス事業所、自宅において 日常生活を送る上で必要な、身の回りの基本的な事に関して訓練を行い、地域生活への移行を目指します。

自立訓練は、長期間病院に入院していて退院した人や、特別支援学校を卒業した人で、これから地域で自立した生活をはじめようというような方が利用するサービスです。

サービスの長期化を回避するため、標準利用期間が設定されています。

標準利用期間は、機能訓練が1年6か月。生活訓練が2年間(長期入院していた又はこれに類する事由のある障害者にあっては3年間)と定められています。

就労移行支援

一般企業への就職を目指す、障害のある方に対するサービスで、就労支援事業所などで、サービスが提供されます。学校に通うようなかんじで、就職に必要な知識やスキル向上のためのサポートを受けながら、一般企業への就職を目指します。

サービスの長期化を回避するため、標準利用期間が設定されています。

標準利用期間は2年間です。

あん摩マッサージ指圧師、はり師又はきゅう 師の資格取得と目的とする養成施設を利用する場合は 3年間又は5年間ですが、ここまで細かく覚える必要はありません。

就労継続支援

就労継続支援は、一般企業への就職が困難な方へ働く場所を提供するサービスです。就労継続支援A型と就労継続支援B型の2つの枠組みがあります。

就労継続支援A型は、障害や難病があり、現時点では一般企業での勤務が難しい65歳未満の方に、一定の支援下で継続して働けるような職場を提供します。

その事業所と雇用契約を結び、労働者として働きながら、給料をもらい、同時に訓練も受けて就職のための知識・能力を身につけてもらうサービスです。標準利用期間は定められていません。

A型事業所での就労を通じて一般就労に向けた準備を整えた後、一般就労を目指して就労移行支援の利用に切り替える、といった利用パターンも考えられます。

就労継続支援B型は、 A型の仕事の内容が難しい障がい者、年齢・体力などから一般の企業で働くことができなくなった人などが対象で、利用者には作業訓練などを通じて生産活動をおこなってもらい、できたものに対して賃金が支払われる仕組みです。

例えば、弁当屋さんを支援事業として行っていて、職員と一緒に調理されたおかずを弁当箱に詰めていくような作業です。そして、訓練を積んで就労継続支援A型や就労移行支援を目指します。

標準利用期間は定められていません。

A型とB型の主な違いは、事業者と利用者の雇用関係が成立しているか、いないかという点です。

A型は事業者と利用者で雇用契約を結びますが、B型は雇用契約を結びません。

A型の対象者は「一般の会社で雇用されることは困難だけど、雇用契約に基づく就労が可能な方」であり、B型の対象者は「一般の会社で雇用されることは困難で、雇用契約に基づく就労も困難な方」ということになります。

就労定着支援

就労定着支援は、名前の通り、職場への定着のための支援をおこなうサービスで、2016年の障害者総合支援法の改正時に新しくつくられました。

対象となるのは、就労移行支援や就労継続支援、そのほか自立訓練サービスなどを経験して障がい者雇用枠での就労を含め、一般就労した人です。

具体的な支援の内容は、障がい者が実際に働いてみて出てきた悩みやトラブルへの対応です。例えば、同僚と上手にコミュニケーションが取れない、ミスが多く周囲から指摘される、生活リズムが変わったため朝起きられない、などで、こういった問題を解消するために、面談をしたり、職場の方から話を聞いて問題点を探ったりして、フォローしていきます。

就労定着支援のサービスの利用期間は最大で3年6カ月で、支援開始から1年ごとに利用期間の更新が必要となります。

居住支援のサービスは2種類です。

共同生活援助(グループホーム)

共同生活援助は、障がいのある人が一軒家やアパート、マンションなどで共同生活をするサービスです。 利用者が日中活動から帰宅して翌朝外出するまでの夜間帯や休日のサービスです。「世話人」や「支援員」と呼ばれる職員が調理、掃除、洗濯など日常生活上の支援や生活上の相談対応を行います。また、入浴、排せつ、食事などの介護が必要な方には、介護サービスも提供します。利用者は、日中は仕事に出たり、他の福祉サービスを提供する事業所に通ったりしています。

2~3年の標準利用期間が定められています。

生活支援のサービスがついているシェアハウスのようなイメージです。

※共同生活援助はグループホームとも呼ばれます。介護保険制度の地域密着型サービスにあるグループホームとは全く関係ないので注意です。

自立生活援助

自立生活援助は、2016年の障害者総合支援法の改正時に新しく作られたサービスで、2018年に施行されています。どいういうサービスかというと、文字通りなんですが、障害者支援施設やグループホーム等で暮らしているけど、地域で一人暮らしをしたい!という障害者を支援するサービスです。

一番のポイントは、定期的に利用者の居宅に訪問することが義務付けられていることで、

- 食事、洗濯、掃除などに課題はないか

- 公共料金や家賃に滞納はないか

- 体調に変化はないか。ちゃんと通院をしているか

- 地域住民との関係は良好か

などについて確認を行い、必要なアドバイスや医療機関等との連絡調整を行います。

定期的な訪問だけではなく、利用者からの相談、要請があった際には、訪問、電話、メール等による随時の対応も行います。

標準利用期間は1年と定められています。

自立支援医療費の支給対象となる障害福祉サービス

自立支援医療は、心身の障害に対する医療費の自己負担を軽減する公的な制度で、都道府県や市区町村が実施主体として運用されています。

自立支援医療には、精神通院医療、更生医療、育成医療の3種類があります。

精神通院医療

精神疾患はゆっくりと少しずつ安定、改善していく疾患が多く、治療が長期に及ぶ場合が多いので、経済的な負担が大きくなりがちです。この負担の軽減を目的としているサービスが精神通院医療です。

制度の対象になる医療は、通院・デイケア・訪問看護等で、自己負担額を軽減できます。入院にかかる費用は対象外です。通常、公的医療保険による医療費の自己負担額は3割ですが、この制度を使うことにより、原則1割負担になります。さらに、自己負担額に上限が設定されて、上限を超えた分は支援してもらえるため、ひと月に上限額以上の医療費を支払う必要がなくなります。上限額は、所得などにより変わってきます。

更生医療

更生医療は、身体障害者の自立と社会経済活動への参加を促進するために必要な医療に係る医療費を支給する制度です。例えば、肢体不自由者の関節拘縮に対して、人工関節置換術を行うための費用とか、心臓機能障害のある人に、ペースメーカーを埋込む手術を行うのに必要な費用とか、腎臓機能障害のある人に対する腎臓移植、人工透析などにかかる費用などを支援してもらえます。更生医療の対象となる人は、18歳以上の身体障害者手帳を交付された方で、かつ対象となる医療を受ける予定の方です。

ちなみに身体障害者手帳というのは、身体障害のある人に交付される手帳で、障害者総合支援法ではなく、身体障害者福祉法という法律にもとづいています。

1級から7級の障害等級に区分されていて、1級に近づくほど障害の程度が重く、7級に近づくほど障害の程度が軽くなっていきます。あとで説明する障害者総合支援法の障害支援区分とは別物なので、ごっちゃにしないように注意する必要があります。

育成医療

育成医療は、身体に障害のある児童またはそのまま放置すると将来に障害を残すと認められる疾患がある児童が、その障害を除去・軽減する効果が期待できる手術等の治療を行う場合の医療費を支援してもらえる制度です。育成医療の対象は、18歳未満の児童です。

相談支援(地域相談支援と計画相談支援)

障害福祉サービスを受けたいと思っても、たいていの人は、

- どんな支援があるのかわからない

- そもそも、自分が障害福祉サービスを受けられるのかどうかわからない

という感じだと思います。

そういった人のために、 障害福祉サービスを利用するときに相談できる窓口として相談支援事業所があります。

相談支援には3種類あって、相談の内容に応じて、基本相談支援、計画相談支援、地域相談支援に振り分けられます。これらの相談支援にかかる費用は、障害福祉サービスの給付でまかなわれるので自己負担なし、つまり無料で利用できます。

基本相談支援で、相談者の困りごとやニーズを明確にしていき、必要な情報の提供やアドバイス、自治体や、障害福祉サービス事業者との連絡調整などを行います。そして実際に障害福祉サービスを利用することになったら、次に計画相談支援を利用できます。

計画相談支援には、

- サービス利用支援

- 継続サービス利用支援

の2種類があります。

◆サービス利用支援は、

障害福祉サービスを利用するときに、その利用者にとってどのような障害福祉サービスが最適かをマネジメントするものです。

障害福祉サービスの申請時に提出するサービス等利用計画の原案の作成から、障害福祉サービスの支給が決定した時の連絡や調整、支給決定等の内容が反映された正式なサービス等利用計画の作成まで行います。

◆継続サービス利用支援は、

作成された『サービス等利用計画』が適切であったかを評価して、必要であれば見直しを行い、最適なサービスへ修正していきます。

ここで、サービス等利用計画について補足説明しておきます。

サービス等利用計画は、サービス利用者の課題解決や、適切なサービス利用を支援するために作成するもので、計画には、本人の解決すべき課題、その支援方針、利用するサービスなどが記載されます。

わかりやすいように、介護保険のサービスと比較して、説明していきます。

介護サービスを利用したいと思った時に、最初の入り口となるサービスが、居宅介護支援です。居宅介護支援は、居宅の要介護者が介護サービスを適切に利用することができるように、居宅介護支援事業所のケマネジャーが要介護者の依頼を受けてケアプランを作成し、居宅サービス事業者、地域密着サービス事業者などとの連絡調整を行うサービスです。居宅介護支援は介護の入り口となる重要なサービスで、全額が介護保険で賄われており、自己負担はゼロです。

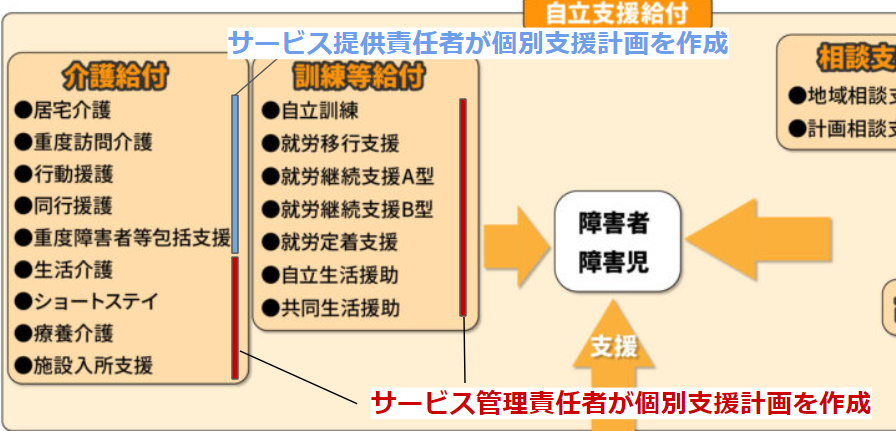

ケアプランができたら、そのプランにもとづいて、実際にサービスの提供がはじまります。例えば、訪問介護なら、個別サービス計画(個別支援計画、個別援助計画)としてサービス提供責任者が、訪問介護計画を作成して、それにもとづいてサービスを提供します。

ケアプランと個別サービス計画(個別援助計画、個別支援計画)の関係は、一本の木でイメージすると、ケアプランが木の幹で、個別サービス計画が枝や葉っぱという感じです。

と、ここまでが介護の基本で説明した内容の復習です。同じような流れで、障害福祉サービスの入り口のところを説明します。

障害福祉サービスを利用したいと思った時に、最初の入り口となるサービスが、相談支援です。相談支援は、障害者が障害福祉サービスを適切に利用することができるように、相談支援事業所の相談支援専門員が障害者の依頼を受けてサービス等利用計画を作成し、地域の障害福祉サービス事業者などとの連絡調整を行うサービスです。

相談支援は障害福祉サービスの入り口となる重要なサービスで、全額が障害福祉サービスの給付で賄われており、自己負担はゼロです。

サービス等利用計画ができたら、その計画にもとづいて、実際にサービスの提供がはじまります。例えば、障害者グループホームなどで、サービス管理責任者が、個別サービス計画(個別援助計画、個別支援計画)を作成して、それにもとづいてサービスを提供します。

サービス提供責任者とサービス管理責任者は名前が似てるので、ごっちゃにならないように注意が必要です。サービス提供責任者を略して、サ責。サービス管理責任者をサビ管といったりします。

サービス等利用計画と個別サービス計画(個別援助計画、個別支援計画)の関係は、一本の木でイメージすると、サービス等利用計画が木の幹で、 個別サービス計画(個別援助計画、個別支援計画) が枝や葉っぱという感じです。

サービス提供責任者とサービス管理責任者の違いを補足しておきます。

サービス提供責任者が配置されるのは、訪問の介護サービスを行うの事業所で、具体的には、

- 介護保険法に基づく訪問介護事業所

- 障害者総合支援法に基づく居宅介護(ホームヘルプ)や重度訪問介護、同行援護、行動援護、重度障害者等包括支援のサービスを行う事業所

です。

そしてサービス提供責任者は、ケアプランに基づく個別サービス計画(個別援助計画、個別支援計画)やサービス等利用計画に基づく 個別サービス計画(個別援助計画、個別支援計画)を作成します。

個別サービス計画(個別援助計画、個別支援計画)のことを、訪問介護事業所では訪問介護計画、通所介護事業所では通所介護計画といったりします。

一方、サービス管理責任者が配置されるのは、訪問以外の障害福祉サービス事業所です。例えば、就労移行支援事業所、共同生活援助(グループホーム)などです。

そして、サービス管理責任者は、サービス等利用計画に基づく 個別サービス計画(個別援助計画、個別支援計画) を作成します。

まとめると、

サービス管理責任者が配置されるのは訪問系以外の障害福祉サービスの分野、サービス提供責任者は訪問の介護サービスの分野で、業務内容や役割、要件も異なります。しかし、利用者のニーズに沿った 個別サービス計画(個別援助計画、個別支援計画) を作成し、関係者や関係機関と連携しサービス内容を調整したり、事業所内で働く職員の指導・育成したりする点は共通しています。

あと、高齢者介護の現場の人だと、相談支援専門員は、あまり馴染みがないかもしれませんが、相談支援専門員になるには、少なくとも3年以上の実務経験と、相談支援従事者初任者研修の受講が必須の専門職で、障害福祉分野のケアマネみたいなかんじです。

ケアプランや個別サービス計画がよくわからない方は、こちらの記事を読んでみてください⇒ケアプランと個別サービス計画(個別援助計画、個別支援計画)の違い

地域相談支援は、障害者支援施設に入所している障害者や精神科病院に入院している精神障害者などに対して、地域生活への移行に向けた支援を行うもので、地域移行支援と地域定着支援の2つがあります。

◆地域移行支援は、

施設や病院から地域生活へ移行するために必要な住居の確保や、地域生活に移行するための活動に関する相談などを行うサービスです。6か月の標準利用期間が定められています。

◆地域定着支援は、

実際に地域での生活をはじめた障害者に対するサービスで、 たとえば行政手続きや水回りの故障、近隣住民との関係といった困りごとの相談に応じて、24時間365日の連絡体制を確保するとともに、緊急事態が発生した場合には現地へ駆けつけるといった支援も行います。また、1年の標準利用期間が定められています。

ここでひとつ疑問に思ってほしいことがあるんですが、少し前の記事で説明した、自立生活援助と何が違うのかという所です。

地域移行支援、地域定着支援は、あくまでメインは「相談支援」なので、地域移行支援を利用して、地域生活を始めた障害者の方が、それから地域定着支援を利用したものの、見守りと緊急時対応だけでは地域生活を続けるのが大変という声が多くあって、よりアグレッシブな支援が欲しいという声で作られたのが自立生活援助です。

自立生活援助は、定期的な訪問が義務付けられているところが地域相談支援と大きな違いです。

相談支援事業所のサービスを説明してきましたが、相談支援事業所は次の2種類に分けられます。

3種類の相談支援、つまり基本相談支援、計画相談支援、地域相談支援、このうち、

基本相談支援に加えて、計画相談支援も行う事業所を、特定相談支援事業所といい、

基本相談支援に加えて、地域相談支援も行う事業所を、一般相談支援事業所といいます。

補装具費

まず、補装具というのは、障害のある人が日常生活上において必要な移動や動作等を確保するために、身体の欠損または損なわれた身体機能を補完・代替する用具のことです。

具体的には、義手や義足などの義肢、体の機能をサポートする装具、電動のものも含む車イス、補聴器などがあります。

この補装具の購入や修理にかかった費用の9割が補装具費として給付されます。つまり自己負担が1割ですみます。

特定障害者特別給付

指定障害者支援施設や障害者グループホームなどを利用している、生活保護または低所得の障害者の食費・水道光熱費・家賃の一部が支給される制度です。

細かい金額など覚える必要はありません。

高額障害福祉サービス等給付費

障害福祉サービス等を利用する人が同一世帯に複数いたり、障害福祉サービス等を複数利用している場合に、けっこうお金かかります。その場合に、世帯における、1か月の利用者負担額の合計が基準額を超えたとき、その基準額を超えた部分の金額が「高額障害福祉サービス等給付費」として給付される、という制度です。

基準額は一般世帯で37200円ですが、所得などによっては、これよりも下がる場合もあります。

地域生活支援事業

自立支援給付は、国がサービスの形や運用ルールを決める、全国一律のものであるのに対して、

地域生活支援事業は、都道府県、市区町村が主体となって実施するもので、大まかな枠組みは国から示されていますが、サービスの形や運用ルールは都道府県、市区町村が地域の実情に応じて柔軟に実施する事業です。

例えば、北海道だと雪のせいで歩行に困難がある人がさらに移動しにくいとか、東京だと物価が高いとか、住んでいる場所よって障害者の困りごともかわってくる場合があるので、そのへんを自治体が工夫して、柔軟に対応できるのが地域生活支援事業です。

障害者総合支援法に定められている行わなければならない必須事業と、それ以外の任意事業があります。実施主体は市区町村や都道府県ですが、運営自体を事業者に委託することもできて、実際のサービス提供者の大半は市や県などの自治体と委託契約を結んで、事業運営しており、多くの社会福祉法人やNPO法人などが参画している事業となっています。

市区町村が実施主体となる市区町村地域生活支援事業と都道府県が実施主体となる都道府県地域生活支援事業があります。それぞれ、具体的な必須事業の例をみていきます。

市区町村地域生活支援事業では、以下の10個の事業が必須事業として障害者総合支援法に定められています。

- 相談支援事業

- 成年後見制度利用支援事業

- 成年後見制度法人後見支援事業

- 意思疎通支援事業

- 手話奉仕員養成研修事業

- 生活用具給付事業

- 移動支援事業

- 地域活動支援センターに関する事業

- 理解促進研修・啓発事業

- 自発的活動支援事業

1.相談支援事業

相談支援を説明した記事で、障害福祉サービスの窓口として、わかりやすくするために相談支援事業所だけをとりあげたのですが、基本相談の窓口としては、地域生活支援事業の一環として、市区町村が直営で実施したり、社会福祉法人などが市区町村からの委託で実施たりもしています。

あと関連する、基幹相談支援センターについて説明しておきます。

基幹相談支援センターは地域における相談支援の中核的な役割を担い、相談支援事業、成年後見制度利用支援事業および身体障害者・知的障害者・精神障害者等にかかわる相談支援を総合的に行います。また、 適切な支援を行うために、地域内において、学校、病院、相談支援事業所、障害福祉サービス事業所などの関係機関と連携して、その架け橋となることも仕事の一つです。

基幹相談支援センターの運営は、市区町村、あるいは市区町村が社会福祉法人や、相談支援事業所などに委託して行っています。

ちなみに、なんとかセンターって聞くと、どーんと大きな建物があって、そこでたくさんの職員が働いているようなイメージがあるかもしれませんが、基幹相談支援センターは、市役所とか区民センターとか委託した相談支援事業所内に併設されている場合がほとんどで、職員の数もは4,5人で、2人が専任の常勤職員、2人が他業務と兼務、プラス非常勤職員が1人というイメージです。

2.成年後見制度利用支援事業

成年後見制度を利用することでその人の生活にプラスになると認められる知的障がい又は精神障がいのある人に対して、成年後見制度の利用に必要な費用のうちの全部又は一部を補助する事業です。

3.成年後見制度法人後見支援事業

成年後見制度については、別記事で詳しく説明していますが、成年後見人になれるのは、親族以外にも法律や福祉の専門家やその他の第三者、それに加えて福祉関係の法人も、成年後見人になれます。この後見などの業務を適切に行うことができる法人を確保できる体制を整備したり、法人後見の実施を予定している団体に研修を行ったりする事業です。

4.意思疎通支援事業

聴覚障害等のある方で、手話通訳者等がいなければ、円滑な意思疎通を図ることが困難な方を対象に、 社会生活上での意思疎通を円滑に行えるように、必要に応じて手話通訳者などを派遣する事業です。

5.手話奉仕員養成研修事業

手話奉仕員は、聴覚障害のある方等との交流活動の促進、市町村の広報活動などの支援者として期待される、日常会話程度の手話表現技術を習得したボランティアです。この手話奉仕員の養成・研修を行う事業です。

6.日常生活用具給付等事業

障害者や難病患者等の日常生活の便宜を図るための用具を給付する事業です。特殊寝台とかポータブルトイレとか点字ディスプレイとか、障害のある人が日常生活で使用するものは対象品目になる可能性があります。可能性があるといったのは、品目や利用料金などは、運営している自治体によって異なるからです。

7.移動支援事業

移動が困難な人に対して、冠婚葬祭や投票などの社会生活を送る上で欠かすことのできない外出や、イベントへの参加といった余暇活動のための外出支援をガイドヘルパーが行うサービスです。支援の方法、外出先の範囲から負担費用に至るまで、地域によってサービスの詳細さまざまです。

8.地域活動支援センターに関する事業

まず地域活動支援センターというのは何かというと、障害のある人の日中の活動をサポートする機関で、創作、生産活動、地域交流など、地域生活を支える多様なサービスを行っています。具体的には、調理教室、手芸教室、パソコン教室やワークスペースを提供して自由に使ってもらうとか、そのセンターによっていろいろです。

生産活動に関してイメージしやすいように、実例を一つ紹介しておきます。千葉県の浦安に『とも』ともという名前の地域活動支援センターがあって、そこが運営している、ほっぷっというお店が、新浦安駅の中にあります。昼はリサイクルショップで、夜は立ち飲み屋というお店で、障害のある方が、それぞれの目的や希望、生活スタイルに合わせて働いています。そしてお店の収益が障害のあるスタッフの工賃となっています。

9.理解促進研修・啓発事業

障害者の「社会的障壁」をなくすために、地域住民に対して、障害者への理解を深める研修会や啓発活動などを行う事業です。

10.自発的活動支援事業

障がいのある方等が、自立した日常生活および社会生活をおくることができるように、障がい者とその家族、地域の住民の方等による 地域における自発的な取り組みを支援する事業です。

自発的活動は具体的には、

- 障がい者とその家族が情報交換をできる交流会活動

- 障がい者等を含めた地域における災害対策活動

- 地域で障がい者等が孤立することがないようにする見守り活動

- 障がい者等に対するボランティアの養成

などがあり、これらの活動を自治体が費用面などで支援します。

以上が市区町村地域生活支援事業の必須事業で、この他にも市区町村が独自にサービスなどを考えてさまざまな任意事業を行っています。

都道府県地域生活支援事業は、

相談支援事業や手話通訳者の養成、派遣といった意思疎通支援などで、より専門性の高いものや、複数の市区町村にまたがるような広域的な支援事業になります。

ここまで地域生活支援事業について、かなり細かく説明してきましたが、サービスの対象者とか利用料金とかは自治体によって異なるので、介護福祉士試験的には、事業内容をざっくり覚えて、問題の選択肢に、例えば「障害者の移動支援~」とか記述があれば、移動支援は地域生活支援事業に入ってたな~くらいで大丈夫かと思います。

あと、注意点として、介護保険制度のところで説明した、地域支援事業は、高齢者が要介護状態になることを防ぎ、要介護状態になっても住み慣れた地域にで、できる限り自立した生活を営むことができるよう支援することを目的とした事業で、地域生活支援事業とは別物なので注意してください。

障害福祉サービスの利用の流れ

障害支援区分は、区分1~6と該当なしがあり、数字が大きいほど必要とされる支援の度合いが高くなります。 その区分によって受給できるサービスや利用できるサービスに差が生じてきます。例えば、重度訪問介護は、障害支援区分が4以上でなければ利用することができません。

ここまでに障害者総合支援法に基づく障害福祉サービスをいろいろと説明してきましたが、サービスを受けるのに障害支援区分認定が必要なのは、介護給付のサービスと、 訓練等給付の共同生活援助(グループホーム)のみです。そのほかの相談支援や自立訓練、地域生活支援事業のサービスなどは、障害支援区分認定は必要ありません。

ですので、介護給付のサービスを受ける場合の流れで説明していきます。

- STEP1申請

介護給付費の支給を受けようとする障害者は、まず市区町村に申請を行います。

市区町村は、申請を受理した場合、医師意見書を申請者のかかりつけ医などに依頼します。それと認定調査の手配も行います。医師意見書というのは、 疾病、身体の障害内容、精神の状況、介護に関する所見など、申請者について、医学的な意見を求めるものです。申請者は書類を作ったりする必要はなく、だた受診するだけでokです。

認定調査は、 認定調査員(自治体の職員や委託を受けた調査員)による訪問調査で、立ち上がり動作の状況とか、調理・買い物等の生活関連状況とか、80項目の選択式の調査と、選択式だとちょっと表現できないもの、例えば、調子がよければできるとか、 道具があればできるとか、できるけど、やりたくないからやってないとかの日常生活の様子や、本人や家族の訴えなど、障害福祉サービスの必要性を考える際の判断材料となる事柄を特記事項として文章で記載します。

あと、認定調査のときに概況調査というものも合わせて行います。概況調査は、外出の頻度とか、今やっている仕事の状況とか、介護してくる人がいるのか、いるなら、だれが介護してるのかとか、現在の居住環境などに関する調査です。

- STEP2障害支援区分の認定

■一次判定

認定調査の内容を国が配布する専用のソフトウェアに入力して、パソコンで処理します。■二次判定

一次判定の結果、概況調査、特記事項及び医師意見書を揃えて、市町村審査会に審査判定を依頼します。

市町村審査会のメンバーは、 障害者の実情に通じた者のうちから、障害保健福祉の学識経験がある者であって、中立かつ公正な立場で審査が行える者を市区町村長が任命します。

■障害支援区分認定

二次判定の結果に基づき、非該当、区分1~6の認定が行われ、結果を申請者に通知します。

区分6に近づくほど、障害の程度が重くなります。

- STEP3サービス利用意向の聴取・サービス等利用計画案の提出

どのような障害福祉サービスが必要かを検討するために、特定相談支援事業者が自宅へ訪問して、生活を送る上で、どのような支援が必要であるか、利用者やその家族がどのような支援を希望するかなどの聞き取りを行い、 申請者の現状や障害程度区分、サービスの利用の意向を踏まえてサービス等利用計画の原案を作成します。

申請者は、出来上がったサービス等利用計画案を市区町村に提出します。ちなみにサービス等利用計画は申請者が自分で作成することもできますが、かなり面倒なので、特定相談支援事業者に依頼する場合がほとんどです。

- STEP4提出されたサービス等利用計画案の検討

市区町村は、提出されたサービス等利用計画案のについて、市が定める障害福祉サービス支給決定の基準に基づき検討します。提出されたサービス等利用計画案が市区町村の定める支給決定基準とかなりズレているような場合は、STEP2ででてきた市町村審査会に意見を求めることができます。 市町村審査会は、意見を述べるに当たって、必要に応じて、関係機関や障害者本人とその家族、医師等の意見を聴くことができます。

- STEP5支給決定と通知

市区町村は、サービス等利用計画案、審査会の意見等の内容を踏まえ支給決定を行い、申請者へ支給決定通知とともに受給者証を交付します。合わせて、申請者に対し、支給決定に基づく「サービス等利用計画」の提出を求めます。

- STEP6サービス担当者会議

サービス担当者会議は、特定相談支援事業所の相談支援専門員が基本的に開催します。申請者が利用する全てのサービスの各担当者、本人、家族等が出席してサービス等利用計画の作成案が出し合われます。

- STEP7最終的なサービス等利用計画の作成

サービス担当者会議での案をもとに、指定特定相談支援事業者がサービス等利用計画を作成し、市区町村へ提出します。

- STEP8サービス利用開始

申請者はサービス提供事業所と契約を結び、サービスの利用を開始します。サービスの量や内容については、利用開始後も一定期間ごとに確認が行われ、必要に応じて見直されます。

障害福祉サービスの利用の流れは上記のようなかんじですが、2点補足説明を加えておきます。

市区町村が行った障害福祉サービスの支給決定や障害支援区分認定などの内容に不服がある場合、最初は市区町村の窓口で対応しますが、話になんねーってなった場合は、都道府県知事へ不服審査の請求を行うことができます。

そして知事は附属機関である障害者介護給付費等不服審査会の意見を聞いて、判定結果を申請者などに通知します。

それと、 障害児については、障害支援区分認定を行う必要がありません。 ただし、介助の必要性や障害の程度を把握するために一定の調査が行われます。

障害者自立支援制度における組織、団体の機能と役割

国の主な機能・役割

- 障害福祉サービス全般に関する基本指針の決定

障害者基本計画の根拠となる法律は、障害者基本法・障害者総合支援法・児童福祉法の3つです。障害者基本法に基づき、内閣府が障害者基本計画を作ります。それに合わせる形で、障害者総合支援法や児童福祉法に基づいて、厚生労働省が基本指針を定めます。 - 自立支援給付など、公平なサービス利用のための手続きや基準を明確にして透明性を確保すること

- 市区町村及び都道府県に対する必要な助言、情報の提供、財政的な支援など

都道府県の主な機能・役割

- 国が策定した、基本方針に即した都道府県障害福祉計画の策定

障害福祉計画は、障害者の地域生活を支援するためのサービス基盤等に係る成果目標を設定するとともに、サービスの必要量を見込み、その提供体制の確保を図るための計画です。 - 都道府県地域生活支援事業の実施

- 市区町村への必要な助言、情報提供

- 障害者介護給付費等不服審査会の設置

- 障害福祉サービス事業者の指定

指定というのは、行政官庁が、法令によって特定の資格を与えることで、この場合は、都道府県が、申請のあった障害福祉サービス事業者に、おたくは、人員配置とか基準をしっかり満たしてるので、障害者総合支援法に基づく障害福祉サービスを提供して報酬を受け取って大丈夫です。と認めることです。

市区町村の主な機能・役割

- 国が策定した、基本方針や都道府県障害福祉計画に即した市町村障害福祉計画の策定

国が策定する基本指針では、障害福祉計画の計画期間を3年としており、基本方針が見直されるごとに都道府県と市区町村はそれぞれ障害福祉計画を新しく作ります。 - 市町村地域生活支援事業の実施

- 障害支援区分の認定

- 障害福祉サービスの利用に関しての手続きの窓口機能

- 障害福祉サービス事業者の指定は、都道府県がやることが多いですが、特定相談支援事業者の指定は、基本的に市区町村が行います。

※このあたりはあまり細かくやってもきりがないので、このへんにとどめておきます。

障害者総合支援法が定める「協議会」

障害者総合支援法第八十九条の三

出典 障害者総合支援法

地方公共団体は、単独で又は共同して、障害者等への支援の体制の整備を図るため、関係機関、関係団体並びに障害者等及びその家族並びに障害者等の福祉、医療、教育又は雇用に関連する職務に従事する者その他の関係者(次項において「関係機関等」という。)により構成される協議会を置くように努めなければならない。

前項の協議会は、関係機関等が相互の連絡を図ることにより、地域における障害者等への支援体制に関する課題について情報を共有し、関係機関等の連携の緊密化を図るとともに、地域の実情に応じた体制の整備について協議を行うものとする。

市町村と都道府県の障害福祉計画の作成・変更において、協議会の意見を聴くように努めなければならない。と定められています。協議会は、市町村と都道府県が設置するよう努めなければならないとなっています。

いまいちイメージできません…

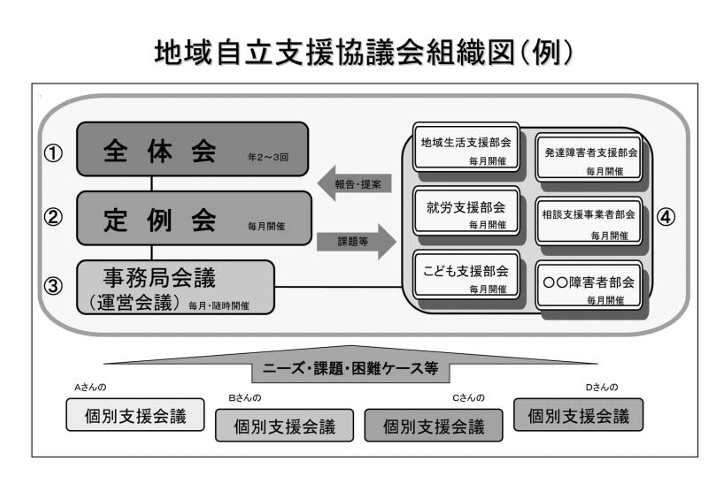

協議会の組織体制の一例をあげると

出典 財団法人 日本障害者リハビリテーション協会

この図はあくまで一例であって、それぞれの地域によって変わってくるので、この表を覚える必要はありません。

まず個別支援会議が開催されて、そこで把握された具体的な課題を協議会で検討・改善していくという、ざっくりした流れを覚えておけば十分です。

個別支援会議はどんなケースについて検討するのですか?

個別支援会議は、相談者個々の相談内容やニーズに基づいて、相談者に関わる関係者や関係機関が集まって具体的な支援の手だて・役割分担等を話し合う場です。具体的な例を挙げると

- グループホームからアパートに暮らしの場を移したい。

- 特別支援学校高等部卒業後の生活について、日中活動と生活の場をどうするか。

- 相談者が胃ろうなどの医療的ケアが必要となったが、在宅生活を今後継続するためにどうしたらよいか。

- 相談者が親元を離れて暮らすことになったが、その際の移送の手だて、土日の余暇の支援、金銭管理の窓口などどうしていったらよいか。

等々、様々なケースが考えられます。

協議会(個別支援会議、定例会等)は誰が声掛けをして開催するのですか?

厳密に定められてはいませんが、実施主体である自治体や個別支援会議では、そのケースを担当している相談支援事業者などが行うことが多いです。

定例会や全体会議ではどのようなことが話し合われるのですか?

定例会や全体会では、個別支援会議で議題に上がったケースで定例会や全体会で共有する必要性があるものが取り扱われます。例えば、

- 地域に共通の課題として認識してもらわなくてはならない医療的ケアの支援のケース

- 移送サービスの構築を考える際に必要な支援のケース

- 予算化や制度化が必要な象徴的ケース困難事例のケースを検討する中で、より広い関係者の中で支援連携の共有化を図りたいケース

などが考えられます。

個別支援会議では相談者本人や家族も参加できるのですか?

個別支援会議は、支援を必要としている当事者を中心に、具体的支援のあり方や手だてを検討していく場です。そうした意味では、相談者本人やご家族の願いやニーズをしっかり把握して進めていくことが大切なのは言うまでもありません。この願いやニーズからそれないためには個別支援会議に相談者本人やご家族が同席していただくのが基本です。

協議会の個別支援会議と障害福祉サービスの指定基準で定められている「サービス担当者会議等」は何か違うの?

障害福祉サービスの自立支援給付の支給決定プロセスはざっと以下のようにな流れで

認定調査⇒障害程度区分認定⇒サービス支給決定⇒サービス担当者会議

という中での、サービス担当者会議も個別支援会議の一つであると言えます。個別支援会議は、こうした支給決定プロセスに関わる会議のみに留まらず、相談者の声やニーズに基づいて、関係機関が集まって進めていく様々な会議の総称と言えます。

障害者総合支援法の改正の歴史

2016年(平成28年)の障害者総合支援法の改正のポイント(施行は2018(平成30)年)

2018年4月に施行された改正障害者総合支援法では、障害のある人が住み慣れた地域で生活するために必要な支援を強化する方向になっています。

障害のある人が望む地域生活の支援

- 障害者総合支援法に基づく自立支援給付の訓練等給付に「自立生活援助」と「就労定着支援」が新設されました。

- 重度訪問介護の訪問先が拡大されました。従来は居宅のみであった重度訪問介護の訪問先に医療機関(病院や診療所、介護老人保健施設、介護医療院)が追加されたため、入院時もサービスが適用されるようになりました。

サービスの質の確保・向上に向けた環境整備

- 自立支援給付のひとつ「補装具費」は従来、購入のみが対象でしたが、成長により交換が必要となる子どもを想定し、レンタルの費用も対象に加えられました。

- 福祉サービスを提供する事業所の情報を公表する制度が新設されました。

障害福祉サービスの事業者が急増したことにより、選択肢が増えた半面、質の低い事業者も増えてしまったという状況があって、そこで、利用者が障害福祉サービスをより利用しやすくなるように、施設や事業者はサービスの内容を都道府県知事に報告するルールができました。そして集められた内容は公表されて、利用者が施設や事業者の情報を得られる仕組みとなっています。

共生型サービス

共生型サービスは2017年の介護保険法改正で創設され、2018年に施行されました。

共生型サービスの導入で大きなメリットがあるのは、65歳を迎えようとする障害者の方です。

障害福祉サービスと介護保険サービスで、同様のサービスがある場合は、保険優先の考え方から、

原則は介護保険サービスを優先して受けることになります。

これまでの制度では、

例えば、障害福祉サービスのデイサービスを利用している方が、65歳になると障害者福祉制度から介護保険制度が適用されるようになって、長年利用していた障害福祉事業所を利用できなくなる

という事態が発生していました。

しかし、共生型サービスの指定を受けた事業所では、65歳を過ぎても長年利用してきた障害福祉事業所を引き続き利用できるようになりました。

基本的には、介護保険サービス、障害福祉サービスにおける

- ホームヘルプ

介護保険制度の訪問介護

⇔障害者福祉サービスの重度訪問介護、居宅介護 - デイサービス

介護保険制度の通所介護、地域密着型通所介護

⇔障害福祉サービスの生活介護、自立訓練 - ショートステイ

に該当する施設を共生型サービス事業所として運営することができます。

そもそも、同じ事業所で継続してサービスが受けられるようにするという目的があるので、障害福祉サービスの居宅介護と介護保険サービスの訪問介護のように、同じようなサービスを提供しているものしか組み合わせることはできません。

あとちょっと補足すると、共生型サービスの指定を受けていない事業所の場合でも、一律に介護保険サービスを優先的に利用するものとはしないとし、市町村が利用者の意向を聞きつつ判断することが重要であると、厚生労働省より通知されています。

障害児支援

障害児支援の基本的な考え方は、発達支援、家族支援、地域支援の3つがあります。

発達支援は

障害のある児童やその可能性のある児童に対し、個々の発達の状態や障害特性に応じて、今の困りごとの解決と、将来の自立と社会参加を目指し支援をすることです。

家族支援は

心理的・物理的な支援を通じて家族の負担を軽減し、安心して子育てができる環境を整える支援です。

地域支援は

子ども・保護者が必要とする支援を地域で受けられるよう、教育機関や医療機関、自治体など、子ども・保護者が関わる機関との関係を構築する取り組みです。

障害者総合支援法では、障害者を18歳以上と定義しており、18歳未満の児童に対する支援は基本的に児童福祉法を根拠法として行われます。

支援を大きく分けると、障害児通所支援と障害児入所支援に分けられます。

障害児通所支援

障害児通所支援は、自宅から施設に通いつつ支援を受けるサービスの総称です。

障害児通所支援では、障害の程度や子どもの年齢によってサービスを以下のように分けています。

- 児童発達支援

- 放課後等デイサービス

- 居宅訪問型児童発達支援

- 保育所等訪問支援

など

児童発達支援

小学校就学前の6歳までの障害のある子どもが主に通い、支援を受けるためのサービスです。日常生活の自立支援や機能訓練を行ったり、保育園や幼稚園のように遊びや学びの場を提供したりといった障害児への支援を目的にしています。

放課後等デイサービス

放課後デイサービスは、主に6歳~18歳の就学児が通う施設です。授業終了後や休日、夏休み等を利用して通所し、生活能力向上や社会スキルの獲得を目的したプログラムを受けます。

居宅訪問型児童発達支援

重度の障害児などであって、障害児発達支援や放課後等デイサービスを受けるために外出することが著しく困難な児童を対象として、居宅へ訪問して、日常生活に必要な動作の練習や知識・スキルの習得を支援するサービスです。

保育所等訪問支援

保育所等に通う障害のある児童について、通い先の施設等を訪問し、障害のある児童及び保育所等のスタッフに対し、集団生活に適応するための専門的な支援や支援方法等の指導等を行います。

児童発達支援について少し補足しておきます。

児童発達支援を行う施設は「児童発達支援事業所」と「児童発達支援センター」の2種類があります。

どちらも障害のある子どもの発達上の課題を解決することや、家族に対する支援が主な目的です。障害の中でも、発達障害を含めて、心身に障害のある子どもや知的な発達に障害のある子ども、難病を抱える子どもなどが支援対象となります。

発達の過程やそれぞれの特性に応じて、日常生活での基本的な動作の指導や、知識技能の習得支援、集団生活への適応訓練などのサービスを提供します。

児童発達支援事業所と児童発達支援センターの違いは?

児童発達支援センターと児童発達支援事業所の大きな違いは、地域支援(※)の役割です。

児童発達支援センターは、児童発達支援を行うほか、保育所等訪問支援や障害のある児童やその家族へ援助・助言を行う地域の中核的な支援機関としての役割を担っています。

一方、児童発達支援事業所は通いやすいようにできる限り身近な地域に多く設置し、身近な療育(発達支援)を提供する場所という位置付けになっています。

(※)地域支援:

障害のある子どもが、地域社会への参加し、地域に受け入れられることを推進する支援です。児童発達支援センターを中心とした取り組みですが、個々の事業所でも相談対応などを通じて取り組んでいます。教育機関や医療機関などと連携を取って進めることも多く、支援上の課題を地域で共有し、地域の子育て環境の構築などを地域全体の課題として取り組みます。

児童発達支援センターの方が多くの機能があるんですね。

障害児通所支援を利用するには、障害児支援利用計画を作成しなければなりません。

障害児支援利用計画とは何ですか?

障害児支援利用計画は、指定障害児相談支援事業者が、サービスの利用を希望する障害児の総合的な援助方針や解決すべき課題を踏まえ、最も適切なサービスの組み合わせについて検討し、作成するもので、サービス利用者を支援するための総合的な支援計画です。

児童福祉法により、障害児通所支援を利用する方は、障害児支援利用計画を作成することとなっています。

障害児支援利用計画の作成は障害児相談支援事業所の相談支援専門員が行います。

そして障害児支援利用計画に基づく個別支援計画を児童発達支援管理責任者が作成します。

児童発達支援管理責任者とは何ですか?

児童発達支援管理責任者は、障害児の保育や療育に関する専門職の1つです。児童福祉法における様々な障害児支援のための施設で働いています。略して「児発管」と呼ばれることもあり、児童発達支援施設には必ず1名以上の配置が義務付けられています。

費用

障害児通所支援を利用した場合は、サービス費用の1割が利用者負担額となり、残りの9割は公費負担(市25% 県25% 国50%)となります。利用者負担額には、世帯の所得に応じた区分の負担上限月額が定められています。

(参考)※覚えなくてもいいです。↓

・生活保護受給世帯 0円

・非課税世帯 0円

・障害児の課税世帯で、世帯の市民税所得割が28万円未満 4,600円

・障害児の課税世帯で、20歳未満の施設入所者 9,300円

・上記以外の課税世帯 37,200円

障害児入所支援

障害児入所支援の実際のサービスは、障害児入所施設で提供されます。障害のある子どもを障害児入所施設に入所させ、その保護に加え、日常生活をおくる上で必要となる指導や、自立した活動に向けて必要となる知識や技能を身につけるためのサービスが提供されます。

障害児入所支援のサービス対象は、身体障害、知的障害、発達障害を含む精神障害のある18歳未満で、児童相談所、市町村保健センター、医師等により療育の必要性が認められた方です。

障害児入所施設は福祉型と医療型の2タイプがあります。

福祉型障害児入所施設で受けられるサービスには、以下のようなものがあります。

- 介護サービス

食事・排泄・入浴などの介護サービス - 相談支援

日常生活をおくる上での相談を受けたり、アドバイスをしたりする - 機能訓練

日常生活能力の維持・向上のための訓練プログラムの提供など - 社会活動参加支援

レクリエーション活動など、仲間との社会活動の場を作ったり、その参加に必要となる支援を行います - コミュニケーション支援

生活上必要となるコミュニケーションについて、「聞く」「話す」といった言語でのコミュニケーションの他、しぐさなどの面も含めて必要なことを伝え合うための支援

医療型障害児入所施設では、上記のサービスに加えて、↓のような医療・看護サービスが加わります。

- 疾病の治療・看護

- 医学的管理の下における食事、排泄、入浴などの介護

- リハビリテーション

お疲れ様です。「社会の理解」3/7読破です。障害者総合支援法は毎年出題されている重要なテーマですが、学習コストは高いのでコツコツ勉強しましょう。次の記事はこちらです。

⇒日本の社会保障制度のしくみの理解

コメント