『医療的ケア』の過去問

介護福祉士の業であって、医師の指示の下に行われる喀痰吸引等を規定した法律として、正しいものを1つ選びなさい。(第29回介護福祉士国家試験)

1.社会福祉士及び介護福祉士法

2.社会福祉法

3.介護保険法

4.医師法

5.保健師助産師看護師法

正解1

参考テキスト⇒喀痰吸引等の制度

医療行為としての喀痰吸引等を行うための指示書に関する次の記述のうち、 正しいものを1つ選びなさい。(第30回介護福祉士国家試験)

1.医師が作成する。

2.介護支援専門員(ケアマネジャー)が作成する。

3.看護師が作成する。

4.有効期限は3年である。

5.指示内容の実施は、介護福祉士に限定される。

正解1

1~3.医師が作成します。

4.有効期限は6か月です。

5.参考テキスト⇒喀痰吸引業務ができるまでの流れ

介護福祉士の資格を持っていなくても、「喀痰吸引等研修」を修了し、都道府県知事に認定された介護職員等も実施することができます。

2011年(平成23)の社会福祉士及び介護福祉士法の改正に基づいて、介護福祉士による実施が可能になった喀痰吸引等の制度に関する次の記述のうち、正しいものを1つ選びなさい。(第32回介護福祉士国家試験)

1.喀痰吸引や経管栄養は、医行為から除外された。

2.喀痰吸引等を行うためには、実地研修を修了する必要がある。

3.介護福祉士は、病院で喀痰吸引を実施できる。

4.介護福祉士は、この制度の基本研修の講師ができる。

5.実施できる行為の1つとして、インスリン注射がある。

正解2

1.医行為から除外されたのではなく、介護職が特定の条件のもとで、医行為である喀痰吸引や経管栄養を行えるように法律が改正されています。

2.これは正しいです。

3.介護福祉士の資格を持っていても、実地研修を修了していなければ、喀痰吸引を行うことはできません。

4.基本研修の講師ができるのは、医師や看護師資格を持っている人です。

5.インスリン注射は、医行為であり、介護福祉士が行うことはできません。

パルスオキシメータでの測定に関する次の記述のうち、適切なものを1つ選びなさい。(第30回介護福祉士国家試験)

1.呼吸回数を測定できる。

2.体温を測定できる。

3.静脈血の酸素飽和度を反映している。

4.末梢の血液循環が悪くても正確な値が出る。

5.健康な人の基準値は95~100%である。

正解5

1~3.パルスオキシメータは、脈拍数と動脈血の酸素飽和度を測定するものです。

酸素飽和度(SPO₂)は、血液中にどの程度の酸素が含まれているかを示します。もう少し詳しく書くと、血液中には酸素を運ぶヘモグロビンがあります。SpO2 は、血液中(動脈)の多くのヘモグロビンの何%が酸素を運んでいるかを示しています。

4.測定部の冷感や血行が十分にない状態や爪のマニキュアなどで測定部が遮断される場合があります。また、測定時の体動などがある場合は、正確な数値が出ない場合があります。

5.これは適切です。

次のうち、スタンダードプリコーション(standard precautions:標準予防策)において、感染する危険のあるものとして取り扱う対象を1つ選びなさい。(第31回介護福祉士国家試験)

1.汗

2.唾液

3.経管栄養剤

4.傷のない皮膚

5.未使用の吸引チューブ

正解2

排泄物の一種である汗は汗腺から分泌されますが、皮膚の表面に分布されているため、感染源にはなりくいと考えられています。

感染のリスクがあるもの、感染する可能性があるものとして、血液、体液・分泌物(汗を除く)、嘔吐物、排泄物、傷害のある皮膚、粘膜があげられます。

Hさん(90 歳、男性)は、介護老人福祉施設に入所中である。呼吸困難はない。ある日、Hさんがベッドに臥床しているときに、痰が口腔内にたまってきたので、介護福祉士は医師の指示どおりに痰の吸引を行うことにした。

このときのHさんの姿勢として、最も適切なものを1 つ選びなさい。(第29回介護福祉士国家試験)

1.頭部を肺よりも低くした姿勢

2.仰臥位で顎を引いた姿勢

3.腹臥位で頭部を横にした姿勢

4.ベッドに腰かけた姿勢

5.上半身を10~30 度挙上した姿勢

正解5

1.この状態では、口腔内のたんが咽頭の方へ流れやすくなるうえに、つらい姿勢なので不適切です。

2.仰臥位で顎を引いた姿勢では、気道が圧迫され苦しいので、適切ではありません。

3.腹臥位で頭部を横にした姿勢は、嘔気・嘔吐時にとる姿勢です。

4.自力で排痰を試みる場合は、ベッドに腰かけた方が咳をしやすく排痰しやすいですが、吸引介助はやりにくいです。

5.上半身を少し起こした方が、口腔内のたんが、喉に落ち込んでしまうリスクを軽減できるので、適切です。

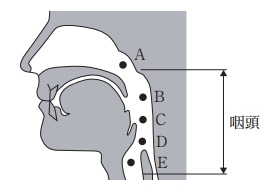

介護福祉士が鼻腔内の吸引を行うときに、吸引チューブを挿入できる範囲の限度として、正しいものを1 つ選びなさい。(第29回介護福祉士国家試験)

1.A 2.B 3.C 4.D 5.E

正解1

介護福祉士は、咽頭手前までしか吸引できません。

喀痰吸引を必要とする利用者に対する生活支援として、適切なものを1つ選びなさい。(第30回介護福祉士国家試験)

1.口腔内の乾燥を保つ。

2.室内の空気を清浄に保つ。

3.室内の湿度を30%以下に保つ。

4.水分摂取を控える。

5.仰臥位から側臥位への体位変換を控える。

正解2

1.乾燥を防ぐことが大切です。

2.喀痰吸引を必要とする人は、空気中の塵や埃、細菌やウイルスなどの異物を吸い込んだときに、体外に排出する力が弱いため、空気を清浄に保つことは大切です。

3.湿度が低くなることで痰の粘性が増し、気道に停滞しやすく排出しにくくなります。スムーズな喀痰吸引を行うために、40~60%の適度な湿度が必要です。

4.痰は湿度と同様、体内の水分量とも連動しています。水分量が低下すると痰は粘性を増します。そのため、適度な水分補給を行い、体内の水分量のバランスをとることが大切です。

5.参考テキスト⇒重力を利用したケア

仰臥位では、重力により背側に痰がたまり、排出しにくい状態です。そのため、体位を変えることで痰を移動させ出しやすくする、体位ドレナージは有効です。

介護福祉士が喀痰吸引を指示に従って実施したが、1回の吸引で痰が取り切れなかった。再度、吸引を行うときの対応として、最も適切なものを1つ選びなさい。(第30回介護福祉士国家試験)

1.呼吸が落ち着いたことを確認する。

2.吸引時間を延長する。

3.吸引圧を高くする。

4.太い吸引チューブに変更する。

5.痰がたまっていそうな部位にしばらく吸引チューブをとどめる。

正解1

1.これは適切です。

2~4.吸引時間、吸引圧、チューブの太さは医師が決定します。介護職が勝手に変更することはできません。

5.吸引チューブをとどめておくと、粘膜への吸い付きが起こり、粘膜の損傷や出血の原因となります。

喀痰吸引の実施が必要と判断された利用者に対して、喀痰吸引を行うことに関する次の記述のうち、最も適切なものを1つ選びなさい。(第31回介護福祉士国家試験)

1.日中は、1時間おきに吸引を行う。

2.食後の吸引は避ける。

3.入浴時は、その前後に吸引を行う。

4.就寝後は吸引を控える。

5.仰臥位を2時間保ってから行う。

正解3

喀痰が気道にたまると、呼吸が困難になる可能性があります。入浴前に喀痰吸引を行うことで、気道をきれいにし、利用者が入浴中に息苦しさを感じるリスクを減らすことができます。また、入浴後は痰が増加する可能性があります。結果、入浴前後で痰を吸引することは適切です。

1.吸引は利用者に大きな苦痛を与える処置であるため、不必要な吸引は避けるべきです。アセスメントのない定期的な吸引は適切とはいえません。ルーチン業務として行うのではなく、きちんとアセスメントした上で必要であると判断された場合に、吸引を実施します。

2.参考テキスト⇒痰が増加する原因

食後は痰が増加するので、吸引を行う必要がでてきます。咽頭を強く刺激すると、嘔吐反射が誘発されるので、食事直後は避けて、1-2時間ほど待つことが推奨されています。ただし、具体的なタイミングは利用者の体調や症状などで変わるため、医療・介護の専門家と連携しながら適切な判断をすることが重要です。

選択肢の食後っていうと食べたすぐ後というイメージで、選択肢2を選んだ人も多いのではないかと思います。この問題は最終的に選択肢2か3で迷うところですが、入浴前も入浴後も吸引を行う理由がある一方、食事直後でなければ、痰の吸引は必要であるということを考えて選択肢3を選びます。

4.就寝時でも痰によって気道閉塞が起きてしまう可能性がある場合は吸引しなければなりません。

5.仰臥位を2時間保つ意味がありません。

気管切開をして人工呼吸器を使用している人の喀痰吸引に関する次の記述のうち、正しいものを1つ選びなさい。(第31回介護福祉士国家試験)

1.気管カニューレを抜いて、吸引を行う。

2.頚部を前屈した姿勢にして、吸引を行う。

3.1回の吸引時間は、20秒~30秒とする。

4.吸引チューブの挿入の深さは、気管分岐部の手前までである。

5.吸引を終了した後は、人工呼吸器の作動状況を確認する。

正解5

1.介護職は気管カニューレの抜管をすることはできません。医師が行います。

2.気管カニューレは喉に設置されているので、頸部を前屈すると圧迫され苦痛です。また、吸引しにくくなります。

3.できる限り短時間( 15 秒以内)で行います。吸引時間が長いほど、SpO2は大きく低下して回復も遅く、気道粘膜損傷や無気肺のリスクも高まります。無気肺は、肺の一部または全体に空気がなく、肺がつぶれた状態です。

4.介護福祉士が実施を認められているのは、気管カニューレ内部の吸引のみです。

5.吸引終了後は、呼吸が正常にできているか確認する事が大切です。人工呼吸器は本人の生命にかかわるため動作しているか必ず確認しなければなりません。

介護福祉士が医師の指示の下で行う喀痰吸引の範囲として、正しいものを1つ選びなさい。(第32回介護福祉士国家試験)

1.咽頭の手前まで

2.咽頭まで

3.喉頭まで

4.気管の手前まで

5.気管分岐部まで

正解1

Kさん(76歳)は、日ごろから痰がからむことがあり、介護福祉士が喀痰吸引を行っている。

鼻腔内吸引を実施したところ、吸引物に血液が少量混じっていた。Kさんは、「痰は取りきれたようだ。」と言っており、呼吸は落ち着いている。このときの介護福祉士の対応に関する記述のうち、最も適切なものを1つ選びなさい。(第32回介護福祉士国家試験)

1.出血していそうなところに吸引チューブをとどめる。

2.吸引圧を弱くして再度吸引する。

3.血液の混じりがなくなるまで繰り返し吸引する。

4.鼻腔と口腔の中を観察する。

5.鼻腔内を消毒する。

正解4

1.吸引チューブをとどめておくと、粘膜へ吸いつきが起こり、粘膜を損傷していまう可能性があります。

2.吸引圧は医師の指示書で指定されており、介護福祉職が勝手に変更することはできません。

3.出血がある場合は、吸引を止め、医師・看護職員に報告します。

4.医師・看護職員へ報告するために、鼻腔と口腔の中を観察するのは適切です。

5.出血がある場合、介護職の判断で処置をせず、まずは医師・看護職員に報告する必要があります。

口腔内、鼻腔内の喀痰吸引に必要な物品の管理に関する次の記述のうち、最も適切なものを1つ選びなさい。(第32回介護福祉士国家試験)

1.吸引チューブの保管方法のうち、乾燥法では、浸漬法に比べて短時間で細菌が死滅する。

2.浸漬法で用いる消毒液は、72時間を目安に交換する。

3.吸引チューブの洗浄には、アルコール消毒液を用いる。

4.吸引チューブの洗浄水は、24時間を目安に交換する。

5.吸引物は、吸引びんの70~80%になる前に廃棄する。

正解5

参考テキスト⇒吸引チューブ

1.乾燥法は、細菌の生存に必要な水分や喀痰が存在しなければ、細菌の発育がしにくいという性質に基づいた方法なので、浸漬法より時間がかかります。

2.原則24時間を目安に交換します。

3.口腔内、鼻腔内の喀痰吸引に使用する吸引チューブは水道水で洗浄して問題ありません。気管カニューレ内部の吸引に使用する吸引チューブは、原則として滅菌精製水で洗浄する必要がありますが、そもそも吸引チューブの再使用は推奨されておらず、一回ごとの使い捨てが望ましいです。

4.口腔内、鼻腔内に使用する吸引チューブの洗浄水は、交換頻度は特に決まりはありませんが、1日1回以上は必要です。ただし、目に見える水の汚染や鼻腔口腔に著しい細菌汚染がある場合は、1日3回にするなど、交換頻度をあげる必要があります。

5.これは適切です。吸引瓶は、逆流しないように、瓶の70~80%になる前には廃液を捨てます。居宅などでは、1日1~2回、廃液を捨てて、洗剤で洗浄して流水でよく洗い流します。

※正解は5ですが、選択肢2では、消毒液によっては交換の目安が24時間~4日というのもあったり選択肢3に関連するもので、気管カニューレ内部の吸引に使用する吸引チューブは、原則として滅菌精製水で洗浄する必要がある、というのが教科書的な解答なんですが、実際には在宅などでは水道水で洗浄していることも多いです。

選択肢4では、洗浄水の交換頻度は特に決まりがあるわけではないので、在宅によっては1日に1回交換としているところもあると思います。

選択肢2や4は明らかに間違っているというわけではないのでちょっともやっとしますが、最も適切なものを選べということで選択肢5を選ぶといった感じです。

経管栄養に関する次の記述のうち、最も適切なものを1つ選びなさい。(第29回介護福祉士国家試験)

1.栄養剤の栄養素は、胃から吸収される。

2.栄養剤の注入速度が速いと、下痢を起こすことがある。

3.経管栄養によって、口腔内の細菌は減少する。

4.経管栄養で、誤嚥を起こすことはない。

5.食道への栄養剤の逆流が生じることはない。

正解2

1.栄養素は胃で消化され、小腸で吸収されます。

2.これは正しいです。

3.経管栄養によって、口から食事をとらないことにより、唾液を分泌する機会と分泌量が減ります。唾液には自浄作用がありますが、分泌量が減ると自浄作用も低下してしまうため、口腔内の細菌が繁殖しやすくなります。

4&5.経管栄養時や注入後の体位により、食道への栄養剤の逆流が生じ誤嚥を起こす可能性があります。

経鼻経管栄養を行っている利用者に対して、栄養剤を流す前に経鼻経管栄養のチューブの確認をすると、固定テープがはずれて、鼻腔(びくう)の入口付近でチューブが10cm抜けていた。このときの介護福祉士の対応として、適切なものを1つ選びなさい。(第29回介護福祉士国家試験)

1.抜けた部分を元に戻す。

2.チューブを鼻から抜く

3.胃内に挿入されているかどうかを、気泡音で確認する。

4.そのまま注入を開始する。

5.注入は行わずに、看護職に状況を報告する。

正解5

1.看護職に連絡し、対応を依頼します。10cm抜けていることを確認した際に、チューブを元に戻さずに、むせ込みや嘔気・嘔吐はないか、口腔内にチューブがループ状に抜け出ていないか等、観察した内容を伝えます。

2.介護職には経鼻胃管の取り扱いはできないため、すぐに看護職に連絡し、対応をお願いします。

3.経鼻胃管が正しく胃内に挿入されているかどうか確認するのは、医師か看護師です。

4.経鼻胃管の先が胃内ではなく、気管内または気管の入口付近まで抜け出ている可能性があります。誤嚥のリスクがあるため、適切ではありません。

Aさん(85歳)は、胃ろうを造設している。介護福祉士は、栄養剤を注入する前にAさんの排尿を促して、排尿があったのを確認した後に注入を開始した。注入する栄養剤は体温に近い温度で用意して、注入中の体位は角度10度の仰臥位で行った。栄養剤の量と注入の速度は、指示のとおりに行った。注入中に、Aさんが嘔吐した。

嘔吐の原因として、最も可能性の高いものを1つ選びなさい。(第30回介護福祉士国家試験)

1.注入前の排尿

2.栄養剤の温度

3.注入中の体位

4.栄養剤の量

5.注入の速度

正解3

1.排尿と嘔吐は関係がありません。

2.冷たすぎる栄養剤は胃に入ったときに不快感を引き起こすことがあり、これが吐き気や嘔吐を誘発する可能性がありますが、”体温に近い温度で用意して”と書かれているので、嘔吐の原因とは考えにくいです。

3.仰臥位に近い状態で注入すると、消化する方向に逆らい栄養剤が逆流し、嘔吐する危険性があります。注入は上半身を挙げた半座位(30度~45度挙上)や座位で行うことが望ましいです。

4&5.”栄養剤の量と注入の速度は、指示のとおりに行った”と書かれているので、嘔吐の原因とは考えにくいです。

胃ろうによる経管栄養の実施手順として、栄養剤を利用者のところに運んだ後の最初の行為として、最も適切なものを1つ選びなさい。(第31回介護福祉士国家試験)

1.体位の確認

2.物品の劣化状況の確認

3.栄養剤の指示内容の確認

4.本人であることの確認

5.経管栄養チューブの固定状況の確認

正解4

栄養剤には種類があるため、まずは本人のものであることを確認する必要があります。

2&3.物品を準備している時に確認すべきです。

1&5.経管栄養の利用者の状態観察と実施前の準備です。体位の確認→チューブの確認でもチューブの確認→体位の確認でも大差なく、どちらかを答えようがありません。

イルリガートル(注入ボトル)を用いた経鼻経管栄養に関する次の記述のうち、最も適切なものを1つ選びなさい。(第31回介護福祉士国家試験)

1.栄養剤は、半固形化栄養剤を用いる。

2.嘔気があるときは、注入速度を遅くして滴下する。

3.イルリガートルに栄養剤を入れてから、2時間後に滴下する。

4.栄養剤の液面は、胃から50cm程度高くする。

5.使用した物品は、消毒用エタノールにつけて消毒をする。

正解4

1.半固形化栄養剤は、チューブが細い経鼻経管栄養では基本的に用いられません。胃ろう(腸ろう)による経管栄養で用いられます。

参考テキスト⇒栄養剤の種類

2.嘔気があるのであれば注入を中止し、看護職に報告しなければなりません。

3.2時間待つ意味がありません。

4.イルリガードルの高さは胃に流れ込む速さや量にかかわるため重要です。高くなりすぎても落下速度にスピードが乗り胃に流れ込むスピードが速くなってしまいます。注入速度が速すぎることが原因で下痢になることもあります。また、人(成人)の口から胃底部までの長さは50cm程度と言われており、人の食事をとる自然な流れと近い状態を作ることができます。

5.消毒用エタノールに長時間浸すと、ゴム製品、合成樹脂などは変質してしまう場合があります。ノロウイルスには効果が薄いということもあり、エタノールではなく0.0125%~ 0.02%の次亜塩素酸ナトリウム溶液に1時間ほど浸します。

経験栄養の実施時に、冷蔵庫に保管していた栄養剤を指示どおりの温度にせずそのまま注入した時に起こる状態として、最も可能性の高いものを1つ選びなさい。(第32回介護福祉士国家試験)

1.呼吸困難

2.胃ろう周囲のびらん

3.下痢

4.褥瘡

5.低血糖

正解3

冷蔵庫に保管していた栄養剤を指示どおりの温度にせず、冷たい状態で注入すると下痢になる可能性があります。

介護福祉職が経管栄養を実施するときに、注入量を指示する者として、適切なものを1つ選びなさい。(第33回介護福祉士国家試験)

1.医師

2.看護師

3.訪問看護事業所の管理者

4.訪問介護事業所の管理者

5.介護支援専門員(ケアマネジャー)

正解1

気管粘膜のせん毛運動に関する次の記述のうち、最も適切なものを1つ選びなさい。(第33回介護福祉士国家試験)

1.痰の粘度が高いほうが動きがよい。

2.空気中の異物をとらえる運動である。

3.反射的に咳を誘発する。

4.気管内部が乾燥しているほうが動きが良い。

5.痰を口腔の方へ移動させる。

正解5

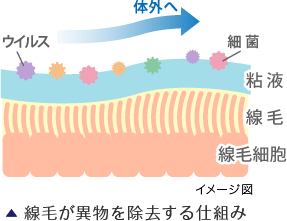

【気管粘膜のせん毛運動】

呼吸によって気管支に入ってきた異物を、粘膜から分泌される粘液がキャッチします。するとせん毛が働き、粘液と異物を喉の方へ押し出します。このように体にとって悪いものを外に出す仕組みが、気管粘膜のせん毛運動です。

出典 清肺湯Navi

1.痰の粘度が高くなると、動きにくくなります。

2.異物をとらえるしくみは気管で分泌される粘液で、せん毛運動は異物をとらえる運動ではなく、外に押し出す運動です。

3.咳反射は、気道の刺激が神経を介して、延髄の咳中枢に伝わっておこります。せん毛運動とは関係がありません。

4.乾燥していると痰の粘度が高くなるので、動きは悪くなります。

5.これは正しいです。

介護福祉職が実施する喀痰吸引で、口腔内と気管カニューレ内部の吸引に関する次の記述のうち、最も適切なものを1つ選びなさい。(第33回介護福祉士国家試験)

1.気管カニューレ内部の吸引では、カニューレの内径の3分の2程度の太さの吸引チューブを使用する。

2.気管カニューレ内部の吸引では、滅菌された洗浄水を使用する。

3.気管カニューレ内部の吸引では、頸部を前屈した姿勢にして行う。

4.吸引時間は、口腔内より気管カニューレ内部のほうを長くする。

5.吸引圧は、口腔内より気管カニューレ内部のほうを高くする。

正解2

1.一般的には、カニューレの内径の1/2以下の太さが目安とされています。また、吸引チューブの太さは介護福祉職が判断するものではなく、医師の指示に従います。

2.これは適切です。気管カニューレ内部の吸引は、通常病原性の細菌等がいない気管に、感染の原因となるような分泌物や細菌を付着させたり落とし込まないように、滅菌精製水を使用します。

3.利用者が安楽な姿勢にするのが基本です。頸部を前屈させると、苦しいし、吸引チューブも挿入しにくいので適切ではありません。

4.吸引時間は、医師により指定されているので、その指示に従います。

5.吸引圧は、医師により指定されているので、その指示に従います。

Hさん(80歳、男性)は嚥下機能の低下があり、胃ろうを1か月前に造設して、自宅に退院した。現在、胃ろう周囲の皮膚トラブルはなく、1日3回の経管栄養は妻と介護福祉職が分担して行っている。経管栄養を始めてから下肢の筋力が低下して、妻の介助を受けながらトイレへは歩いて行っている。最近「便が硬くて出にくい」との訴えがある。Hさんに対して介護福祉職が行う日常生活支援に関する次の記述のうち、最も適切なものを1つ選びなさい。(第33回介護福祉士国家試験)

1.入浴時は、胃ろう部を湯につけないように注意する。

2.排泄時は、胃ろう部を圧迫するように促す。

3.排便はベッド上で行うように勧める。

4.経管栄養を行っていないときの歩行運動を勧める。

5.栄養剤の注入量を増やすように促す。

正解4

1.胃ろう部が、腫れていたり、ただれていたりしていなければ、そのまま入浴しても問題ありません。

2.胃ろう部を圧迫すると、皮膚トラブルやチューブが損傷するリスクがあるので、不適切です。

3.妻の介助を受けながらトイレへは歩いて行ける状態であると書かれているので、不適切です。

4.Hさんは下肢の筋力低下がみられると書かれており、歩行運動を勧めることは適切です。また、歩行運動は、腸の動きを促進することにつながり、便がでにくいというHさんには効果的です。

5.栄養剤の注入量は医師が決めるもので、介護福祉職の判断で量を変更することはできません。

経管栄養の実施に関する次の記述のうち、最も適切なものを1つ選びなさい。(第33回介護福祉士国家試験)

1.経管栄養の準備は、石鹸と流水で丁寧に手を洗ってから行う。

2.栄養剤は、消費期限の新しいものから使用する。

3.胃ろうや腸ろう周囲の皮膚は、注入開始前にアルコール消毒を行う。

4.カテーテルチップシリンジは、1回使用したら廃棄する。

5.口腔ケアは、数日に1回行う。

正解1

1.これは適切です。

2.消費期限の近いものから使用します。

3.注入前に胃ろうや腸ろうの周囲の皮膚の消毒は必要ありません。挿入部は注入液の漏れや分泌物がある時にはぬらしたガーゼなどでやさしくふき取り、通常時は石鹸とぬるま湯で洗浄を行うなどして清潔を保持するだけで十分です。

4.カテーテルチップシリンジは、基本的に、洗浄し消毒して、十分に乾燥させて再利用します。

5.経管栄養を実施していると、口から食物を摂取しないため、唾液の分泌量が減少し、口腔内で細菌が繁殖しやすくなるため、1日に数回口腔ケアを行う必要があります。

社会福祉士及び介護福祉士法で規定されている介護福祉士が実施できる経管栄養の行為として、正しいものを1つ選びなさい。(第34回介護福祉士国家試験)

1.栄養剤の種類の変更

2.栄養剤の注入速度の決定

3.経鼻経管栄養チューブの胃内への留置

4.栄養剤の注入

5.胃ろうカテーテルの定期交換

正解4

社会福祉士及び介護福祉士法では、医師の指示の下、一定の条件を満たした場合に喀痰吸引と経管栄養を介護福祉士等が実施できることが明記されています。

1.栄養剤の種類の変更は医師が行います。

2.栄養剤の注入速度は医師が決定します。

3.経鼻経管栄養チューブの胃内への留置は、医師または看護職員(保健師、看護師など)が行います。

5.胃ろうカテーテルの定期交換は、医師または看護職員が行います。

気管カニューレ内部の喀痰吸引で、指示された吸引時間よりも長くなった場合、吸引後に注意すべき項目として、最も適切なものを1つ選びなさい。(第34回介護福祉士国家試験)

1.体温

2.血糖値

3.動脈血酸素飽和度

4.痰の色

5.唾液の量

正解3

喀痰吸引は、気管や肺から痰を取り除く行為で、これにより呼吸が楽になる効果があります。ただし、吸引の行為自体が患者の呼吸を妨げる可能性があり、長時間にわたる吸引は特に患者にとって重大なリスクをもたらす可能性があります。このリスクの1つが酸素供給の減少であり、これは動脈血酸素飽和度(SpO2)の低下として現れます。

そのため、長時間の喀痰吸引を行った場合、まず最初にチェックすべきは患者の動脈血酸素飽和度です。吸引により呼吸が妨げられ、酸素供給が十分でない場合、酸欠状態になる恐れがあります。

他の選択肢にある「体温」、「血糖値」、「痰の色」、「唾液の量」は、喀痰吸引の時間が長引いた場合の直接的な影響を反映しているわけではありません。

呼吸器官の換気とガス交換に関する次の記述のうち、最も適切なものを1つ選びなさい。(第34回介護福祉士国家試験)

1.換気とは、体外から二酸化炭素を取り込み、体外に酸素を排出する働きをいう。

2.呼吸運動は、主として大胸筋によって行われる。

3.1回に吸い込める空気の量は、年齢とともに増加する。

4.ガス交換は、肺胞内の空気と血液の間で行われる。

5.筋萎縮性側索硬化症(ALS)では、主にガス交換の働きが低下する。

正解4

人間の呼吸器官である肺には多数の肺胞と呼ばれる微小な袋が存在し、これらの肺胞内でガス交換が行われます。具体的には、吸った空気中の酸素は肺胞壁を通じて血液に移動し、一方で体内で発生した二酸化炭素は血液から肺胞内に移動して、呼気として体外に排出されます。

1.換気は、体外から酸素を取り込み、体外に二酸化炭素を排出する働きを指します。

2.呼吸運動は、主に横隔膜と外側肋間筋によって行われます。大胸筋は一般的に深呼吸や激しい運動時に使用される筋肉であり、通常の呼吸には主に関与しません。

3.高齢になると肺活量は徐々に低下する傾向にあります。

5.ALSでは肺胞によるガス交換能力が衰えるのではなく、呼吸筋の萎縮・麻痺により換気の能力が低下します。

経管栄養で用いる半固形タイプの栄養剤の特徴に関する次の記述のうち、最も適切なものを1つ選びなさい。(第34回介護福祉士国家試験)

1.経鼻経管栄養法に適している。

2.液状タイプと同じ粘稠度(ねんちゅうど)である。

3.食道への逆流を改善することが期待できる。

4.仰臥位(背臥位)で注入する。

5.注入時間は、液状タイプより長い。

正解3

半固形タイプの栄養剤は液状タイプよりも粘度が高いため、食道への逆流の予防防止に対する効果が期待されます。

1.胃ろうや腸ろうで使用されるチューブと比べると、経鼻経管栄養で使用されるチューブは細く、栄養剤が詰まりやすいので、一般的に液状タイプの栄養剤が用いられます。

2.粘稠度が高いということは、ねばねばした状態をさします。半固形タイプの栄養剤は液状タイプよりも粘度が高いです。

4.仰臥位(背臥位)での経管栄養は食道逆流のリスクを増加させるため、一般的には半座位や座位姿勢で注入します。

5.液状の経管栄養剤を急速投与すると、下痢を誘発してしまうので、1時間で100ml以下の滴下速度でゆっくり投与する必要があります。一方、半固形化栄養剤は300〜600mLを5〜15分程度の急速投与が可能です。

なぜ半固形化栄養剤は短時間での投与が可能なのですか?

本来、胃の中に入ってくる食物の形状は半固形です。液状のほうが不自然な形状で、液状であるがゆえに胃に留まる時間が短いため、体位によっては食道への逆流を起こしてしまうことがあります。また、液状栄養剤の場合、胃が貯留できず急速に小腸へ排出されるため、十分に消化機能を使えず、下痢を誘発してしまいます。

しかし、半固形の栄養剤であれば、本来人間が胃に送り込む自然な形状になります。そのため、健常な人間が咀嚼して胃に食事を送り込む時間と同程度の10〜15分の投与時間で済みます。液状に比べて、半固形であれば胃や食道への逆流も少なくて済みます。また、胃に留まる時間も確保できるため、しっかり消化されやすいです。

なので半固形栄養剤の注入時間は、液状タイプに比べて短かいです。

経管栄養で、栄養剤の注入後に白湯を経管栄養チューブに注入する理由として、最も適切なものを1つ選びなさい。(第34回介護福祉士国家試験)

1.チューブ内を消毒する。

2.チューブ内の栄養剤を洗い流す。

3.水分を補給する。

4.胃内を温める。

5.栄養剤の濃度を調節する。

正解2

栄養剤が栄養チューブの中に残っていると、チューブが詰まったり、雑菌が繁殖する原因になるので、白湯を注入しチューブ内に残っている栄養剤を洗い流します。

1.白湯を経管栄養チューブに注入するのは、栄養チューブの中に栄養剤を残さないためです。そもそも白湯で消毒はできません。

3.水分補給が目的ではありません

4.胃内を温めるのが目的ではありません。

5.栄養剤の濃度を調節するためではありません。