『障害の理解』の過去問

網膜色素変性症(retinitispigmentosa)の初期の症状として、最も適切なものを1つ選びなさい。(第31回介護福祉士国家試験)

1.硝子体出血

2.口内炎

3.眼圧上昇

4.夜盲

5.水晶体の白濁

老人性難聴(presbycusis)の特徴として、正しいものを1 つ選びなさい。(第29回介護福祉士国家試験)

1.伝音性難聴に分類される。

2.高音域から始まる。

3.語音明瞭度は高くなる。

4.ウイルス感染で生じる。

5.症状は急激に進行する。

正解2

参考テキスト⇒難聴の分類

1&2&4.老人性難聴の原因は加齢で、感音性難聴であることが多く、高音域から聞き取りにくくなります。

3.ヘッドホンを耳にあて、何段階かの音の大きさで、「あ」「い」などのことばを聞きながら、聞こえたとおりに回答用紙に書いていきます。音の大きさごとの正解率(%)で結果を示します。これを語音明瞭度と言います。難聴の場合、語音明瞭度は低くなります。

5.老人性難聴の症状は緩やかに進行します。

内部障害に関する次の記述のうち、最も適切なものを1つ選びなさい。(第24回介護福祉士国家試験)

1.慢性閉塞性肺疾患では、透析療法が必要となる場合がある。

2.慢性腎不全では、在宅酸素療法が必要となる場合がある。

3.大腸がんでは、消化管ストーマが必要となる場合がある。

4.ヒト免疫不全ウイルス病では、尿路ストーマが必要となる場合がある。

5.肝硬変では、埋め込み式心臓が必要となる場合がある。

正解3

1.透析療法が必要となるのは、慢性腎不全などの腎機能障害がある者です。

2.在宅酸素療法が必要となるのは、慢性閉塞性肺疾患などの呼吸機能障害がある者です。

3.ストーマとは、手術によっておなかに新しく作られた、便や尿の排泄の出口のことを言います。

4.尿路ストーマが必要となるのは、膀胱・直腸機能障害がある者です。

5.心臓ペースメーカーが必要となるのは、心不全などの心臓機能障害がある者です。

身体障害の種類とその状態の組合わせとして、適切なものを1 つ選びなさい。(第27回介護福祉士国家試験)

1.聴覚障害ーー嚥下障害

2.肢体不自由ーー構音障害

3.平衡機能障害ーー意識障害

4.内部障害ーー呼吸器機能障害

5.視覚障害ーー半側空間無視

正解4

1.聴覚障害に嚥下障害は含まれません。

2.音を作る器官やその動きに問題があって発音がうまくできない状態を構音障害と言います。肢体不自由とは関係ありません。

3.平行機能障害は、姿勢を調整する機能の障害であり、意識障害は含まれません。

4.呼吸器機能、心臓機能、腎臓機能などの障害は内部障害です。

5.半側空間無視は高次脳機能障害です。

半側空間無視は 目では見えているのに片側にある人や物を無視する、片側にある物にぶつかる、片側にある物を食べないといった症状がみられます。多くは右の脳が損傷を受けたときに生じる、左側を無視してしまう左半側空間無視ですが、まれに右側のこともあります。

慢性閉塞性肺疾患(chronic obstructive pulmonary disease)の人の日常生活上の留意点として、適切なものを1つ選びなさい。(第26回介護福祉士国家試験)

1.入浴では、お湯の温度を高めにする。

2.着替えをするときには、腕を高く上げない。

3.立ち上がるときには、息を止める。

4.和式トイレを使用する。

5.低カロリーの食事を摂取する。

正解2

1.息苦しくならないように、ぬるめの半身浴が適切です。

2.腕を肩よりあげる動作は、息苦しくなってしまいます。

3.立ち上がるときに息を止めると、呼吸が苦しくなってしまうため、ゆっくり呼吸しながら立ち上がる必要があります。また、口すぼめ呼吸を日常生活動作に取り入れると、息苦しさが緩和されます。

口すぼめ呼吸は、鼻から息を吸った後、口をすぼめて長く息をはく呼吸法です。COPDでは呼吸をするたびに肺の中にはき出せない空気がたまって息苦しくなりますが、口をすぼめて息をはくと、気管支の内側に圧力がかかり、呼吸が速くなっても気管支のつぶれを防ぎながら、空気を効率よくはき出すことができます。

https://www.copd-jp.com/rehabilitation/breath.html

4.前かがみになりおなかを圧迫する動作は、呼吸を苦しくします。できる限り洋式トイレを使用する方がよいです。また、排泄時のいきみも、呼吸が苦しくなる要因になるので、食物繊維を摂取するなどによって、便秘予防に努めることも大切です。

5.低カロリーにする必要はありません。バランスの取れた食事にすることが大切です。

呼吸機能障害のある人が日常生活で工夫すべきこととして、適切なものを1つ選びなさい。(第28回介護福祉士国家試験)

1.かぶり式の上着を着る。

2.湯船は肩までつかる。

3.食事の回数を減らす。

4.洋式便器を使用する。

5.すばやく歩く。

正解4

1.腕を肩より上にあげる動作は腹部を圧迫して呼吸を苦しくします。上着はかぶり式ではなく、前開きで伸縮性のあるゆったりした衣類が適切です。

2.入浴時は特に息苦しいです。湯船にはみぞおち位の高さまでつかり、肺を圧迫しないようにします。湯温もぬるめに設定します。

3.食事は腹八分にして回数を増やすほうが良いです。満腹状態では息苦しさが増します。

4.和式では前かがみになりおなかを圧迫するため、呼吸を苦しくします。洋式便器のほうがよいです。

5.自分のペースでゆっくり歩行するようにします。

関節リウマチの人の関節保護の方法として、適切なものを1つ選びなさい。(第27回介護福祉士国家試験)

1.コップは片手で持つ。

2.荷物は指先で持つ。

3.ドアの取っ手は丸いものを使う。

4.便器に補高便座をのせる。

5.就寝時には高い枕を使う。

正解4

参考テキスト⇒関節リウマチ

関節リウマチでは関節の負担を軽減することが重要です。

1.両手で持ち指関節の負担を減らすことが大切です。

2.腕や肩で持ち指関節の負担を減らすことが大切です。

3.棒状の取っ手を使用することで、指関節の負担を減らせます。

4.膝関節の負担軽減になります。

5.枕は、その者の高さに合わせたものを使用するのが適切です。通常、標準的な高さより低めのものを使用することにより、関節リウマチの関節保護を図ることが可能です。

関節リウマチ(rheumatoidarthritis)の人の日常生活上の留意点として、適切なものを1つ選びなさい。(第31回介護福祉士国家試験)

1.いすは低いものを使う。

2.膝を曲げて寝る。

3.かばんの持ち手を手で握る。

4.ドアの取っ手は丸いものを使う。

5.身体を洗うときはループ付きタオルを使う。

正解5

1.イスが低いと、立ったり座ったりするときの膝の負担が大きくなります。

2.膝を曲げて寝ても伸ばして寝ても関節の負担はそれほどかわりませんが、寝返りなどが打ちにくくなり、長時間同じ姿勢を保つことになります。そうすると、膝が曲がった状態で関節が固まりやすくなるため、適切ではありません。

3.指関節や手首の関節への負担が大きいので、腕や肩にかけるようにします。

4.丸い形状の取っ手は、手指の関節を強く屈曲させるだけではなく、手首をひねる動作が必要になるので、適切ではありません。

5.ループ付きタオル(↓画像)は、ループ部分に腕を通しておけば、手指の関節の負担を軽減できるため、適切です。

対麻痺を生じる疾患として、最も適切なものを1つ選びなさい。(第31回介護福祉士国家試験)

1.筋萎縮性側索硬化症(amyotrophiclateralsclerosis:ALS)

2.腰髄損傷(lumbarspinalcordinjury)

3.悪性関節リウマチ(malignantrheumatoidarthritis)

4.パーキンソン病(Parkinsondisease)

5.脊髄小脳変性症(spinocerebellardegeneration)

正解2

参考テキスト⇒脊髄損傷

下図の自助具を使用する疾患として、最も適切なものを1 つ選びなさい。(第29回介護福祉士国家試験)

1.パーキンソン病(Parkinson disease)

2.腰髄損傷(lumbar spinal cord injury)

3.関節リウマチ(rheumatoid arthritis)

4.糖尿病(diabetes mellitus)

5.クローン病(Crohn disease)

正解3

図は「長柄のくし」です。

1.パーキンソン病の症状に振戦などはありますが、腕が上がりにくいことは少ないので、パーキンソン病の自助具として適しているとはいいにくいです。

2.腰髄損傷では、対麻痺(両下肢の麻痺)が起こりますが、上肢機能は正常に保たれるため、長柄のくしは必要ありません。

3.関節リウマチは手足の関節の炎症と破壊を主な症状とする自己免疫疾患です。症状の進行に伴って日常生活に支障をきたし、整容動作が困難になる場合があります。上肢の可動域が狭くなり、腕が上がりにくい場合でも、この自助具を使えば、自分で整髪することができます。

4&5.糖尿病やクローン病の人に長柄のくしは必要ありません。

上肢リンパ浮腫のある人が日常生活で心がけることとして、適切なものを1つ選びなさい。(第27回介護福祉士国家試験)

1.手袋をしないで庭の手入れをする。

2.体重の増加を防ぐ。

3.患側で血圧を測定する。

4.サウナ浴を行う。

5.きつめの肌着を着る。

正解2

参考テキスト⇒上肢リンパ浮腫

1.リンパ浮腫がある部分は皮膚が傷つきやすく、リンパの流れが停滞しているため、傷口から感染を引き起こしやすいです。そのため、皮膚を傷つけないように配慮する必要があります。手袋をしないで庭の手入れをすると、皮膚が傷つく可能性があり、不適切です。

2.上肢リンパ浮腫では、リンパの流れが悪くなったことにより浮腫が生じています。体重の増加で、皮下脂肪が体表のリンパ管を圧迫し、さらにリンパの流れを悪くしてしまいます。

3.患側をしめつけ、負担をかけてしまうので、上肢リンパ浮腫がある場合は、健側で血圧の測定を行うようにします。

4.サウナ浴で身体が高温にさらされると、血管は拡張し心拍数が高くなります。その結果、体内をより多くの血が循環するので、リンパ液も増加し、浮腫が悪化します。

5.きつめの肌着はリンパ液の流れを阻害するため、ゆとりのあるものを着用するほうがよい。

痙直型や不随意運動型(アテトーゼ型(athetosis))などの分類がある疾患として、正しいものを1つ選びなさい。(第32回介護福祉士国家試験)

1.筋ジストロフィー(muscular dystrophy)

2.脊髄小脳変性症(spinocerebellar degenerayion)

3.脳血管疾患(cerebrovascular disease)

4.脳性麻痺(cerebral palsy)

5.脊髄損傷(spinal cord injury)

正解4

参考テキスト⇒脳性麻痺

免疫力が低下したHIV(human immunodeficiency virus)感染者の生活上の留意点に関する次の記述のうち、適切なものを1つ選びなさい。(第26回介護福祉士国家試験)

1.火を通さない生ものを積極的に摂取する。

2.他者の皮膚に直接手で触れることは避ける。

3.びらんを防ぐために、肛門周囲を清潔に保つ。

4.日和見感染を防ぐために、日光に当たらない。

5.口腔内出血を防ぐために、口腔ケアは行わない。

正解3

肛門周囲には大便が付着しやすく、細菌が繁殖しやすい環境です。免疫力が低下したHIV感染者は感染症にかかりやすいため、感染リスクを低減させるために肛門周囲の清潔を特に保つ必要があります。

参考テキスト⇒HIV

1.他の感染症を併発しないように、食事はできる限り加熱処理したものを摂取したほうが良い。

2.スタンダード・プリコーションを意識し、手洗いなどをしっかり行えば、他者に触れても問題はありません。

4.免疫力が低下して、通常はとるに足らないような弱い菌やウイルスなどが活性化して起こる感染症を日和見感染症といいます。日光に当たる当たらないは関係ありません。

5.口腔内に常在菌のカンジダ菌を多くの人が保有しています。健康であれば口腔カンジダ症を発症することはあまりありませんが、免疫力が低下していると発症しやすいことがわかっています。口腔ケアをしっかり行い、口腔内の清潔を保つ必要があります。

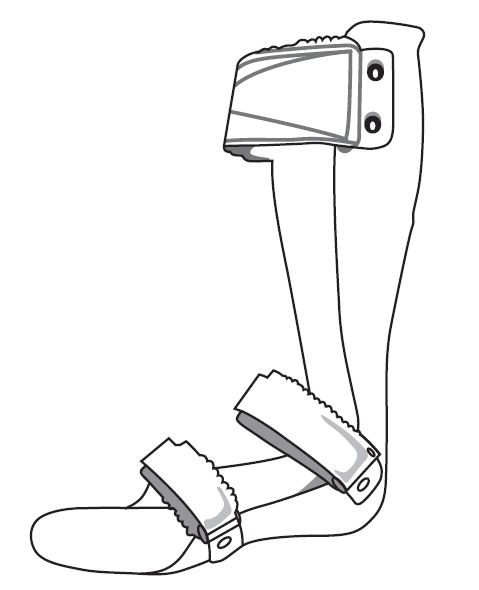

以下の疾患や状態のうち、図で示した装具を使用するものとして、正しいものを1 つ選びなさい。(第28回介護福祉士国家試験)

1.閉塞性動脈硬化症(arteriosclerosis obliterans)

2.腓骨神経麻痺(peroneal nerve paralysis)

3.変形性膝関節症(knee osteoarthritis)

4.パーキンソン病(Parkinson disease)

5.下腿切断(lower extremity amputation)

正解2

参考テキスト⇒短下肢装具

統合失調症の陰性症状に関する次の記述のうち、正しいものを1つ選びなさい。(第27回介護福祉士国家試験)

1.感情の動きが乏しくなる。

2.誰かに支配されているような感覚を抱く。

3.あるはずのない声が聞こえる。

4.危険な状態にあると思い込み、強い不安や敵意を抱く。

5.話の内容が次々に変わり、まとまりがない。

正解1

陽性症状と陰性症状の内容がわからない方は以下のリンク先で確認してみてください。

参考テキスト⇒統合失調症

1.統合失調症の陰性症状として、感情鈍麻や無関心があることから、何事にも無関心で、感情も乏しくなりやすいです。

2.誰かに支配されているような感覚を抱くなどの妄想は、陽性症状に分類されます。

3.あるはずのない声が聞こえるなどの幻聴は、陽性症状に分類されます。

4.危険な状態にあると思い込むような妄想は、陽性症状に分類されます。

5.話の内容が次々に変わり、まとまりがないという行動は、陽性症状に分類されます。

統合失調症(schizophrenia)の特徴的な症状として、最も適切なものを1つ選びなさい。(第31回介護福祉士国家試験)

1.妄想

2.躁うつ

3.強迫観念

4.振戦せん妄

5.見捨てられ不安

正解1

2.躁うつが特徴的な症状の疾患は双極性障害です。

3.強迫観念は強迫性障害の中核症状です。

強迫性障害の中核症状は、何らかの考えやイメージが急に頭に浮かんでしまう「強迫症状」と、それを打ち消すために行う「強迫行為」です。

4.振戦せん妄は、アルコールや薬物の急激な中断などによって引き起こされるせん妄状態で、統合失調症とは異なります。

5.「見捨てられ不安」は境界性パーソナリティ障害の典型的な症状の1つです。境界性パーソナリティ障害は、パーソナリティ障害の一種で、感情の不安定さ、対人関係の問題、自己評価の低さ、衝動的な行動などが特徴的な精神疾患です。境界性パーソナリティ障害の患者は、怒りや悲しみが激しく、また短期間で変化することがよくあります。

内因性精神障害に分類される疾患として、正しいものを1つ選びなさい。(第32回介護福祉士国家試験)

1.脳腫瘍(brain tumor)

2.アルコール依存症(aicohol dependence)

3.パニック障害(panic disorder)

4.認知症(dementia)

5.統合失調症(schizophrenia)

正解5

参考テキスト⇒精神障害の分類

1&2&4.外因性です。

3.心因性とされたパニック障害や強迫性障害は、遺伝性や脳の機能や構造の偏移が明らかにされた現状、もっぱら心因性とは言い難く、内因性との区別もあいまいです。

Gさん(24歳、男性)は、父親と同居している。半年前に統合失調症 (schizophrenia)を発症し、3か月精神科病院に入院した。現在は仕事を休み、服薬を続けながら、ホームヘルプサービスを利用し、自宅療養中である。日中はほとんど働くことができず、一日中寝ていることもある。父親はGさんに「どうして仕事ができないのか」、「薬に頼ってばかりではいけない」と言い、Gさんは父親に言われるたびに落ち込んでいる。

父親に対する介護職の支援として、適切なものを1つ選びなさい。(第26回介護福祉士国家試験)

1.以前のように仕事ができると信じていることを、Gさんに伝えるように勧める。

2.薬の管理を父親が行うように勧める。

3.家族心理教育プログラムへの参加を勧める。

4.Gさんを誘って気晴らしに旅行するなどの娯楽を勧める。

5.規則正しい生活をするように、Gさんを励ますことを勧める。

正解3

設問文から読み取れる問題点は、

- 父親の統合失調症に関する知識不足

- 父親がGさんの現状を受け入れられていない

- Gさんが精神的負担を感じている

これらの問題を解決するためには、父親に症状に対する適切な対応と接し方を学んでもらう必要があります。また、本人と同様に、父親もGさんの将来に対する不安感を抱えているため、カウンセリングなどの心のケアが必要です。

うつ病(depression)で活動性が低下している利用者への介護福祉職の対応として、適切なものを1 つ選びなさい。(第29回介護福祉士国家試験)

1.にぎやかな場所に誘う。

2.自殺念慮を打ち明けられても、無関心でいる。

3.訴えに対して、受容的に接する。

4.話が途切れないように、次から次へと話しかける。

5.早く元気になるように、励ます。

正解3

参考テキスト⇒うつ病

1.うつ病で活動性が低下している利用者が、にぎやかな場所に誘われても人との交流に苦痛を感じ、自分の居場所として落ち着かない可能性があります。

2.うつ病の特徴には自殺念慮があります。介護福祉職は、自殺念慮を打ち明けられた場合には自殺を企てないように注意深く見守るなど、適切に対応する必要があります。

3.訴えに対して、受容的に接することにより、うつ病の人の情緒安定につながります。

4.話が途切れないように、次から次へと話しかけることは、追い立てられるようで情緒不安定になる可能性があります。

5.早く元気になるように、励まされることは、「早く元気にならないといけない」というプレッシャーになり、症状を悪化させる可能性があります。

高次脳機能障害(higher brain dysfunction)の注意障害に関する次の記述のうち、正しいものを1 つ選びなさい。(第28回介護福祉士国家試験)

1.同時に2 つ以上のことに気配りできない。

2.突然興奮したり、怒りだしたりする。

3.日常生活を計画して実行できない。

4.物の置き場所を忘れる。

5.1 つのことにこだわって他のことができない。

高次脳機能障害の原因疾患として、正しいものを1つ選びなさい。(第27回介護福祉士国家試験)

1.ダウン症候群

2.アルツハイマー型認知症

3.自閉症スペクトラム障害

4.統合失調症

5.脳炎

正解5

参考テキスト⇒高次脳機能障害

先天性疾患のダウン症候群と発達障害の自閉症スペクトラム障害は高次脳機能障害とは診断されません。

また、アルツハイマー型認知症や統合失調症など症状が進行する病気も高次脳機能障害の診断から外れます。

高次脳機能障害(higher brain dysfunction) の主な症状の1つである社会的行動障害に関する次の記述のうち、適切なものを1つ選びなさい。(第30回介護福祉士国家試験)

1.自分で計画を立てて物事を実行することができない。

2.2つのことを同時にしようとして混乱する。

3.新しいことを覚えられなくて何度も人に聞く。

4.ちょっとしたことで感情を爆発させる。

5.人に指示をしてもらわないと動けない。

正解4

1.これは遂行機能障害です。

2.これは注意障害です。

3.これは記憶障害です。

5.これは遂行機能障害です。

ICIDH(International Classification of Impairments, Disabilities and Handicaps : 国際障害分類)からICF(International Classification of Functioning, Disability and Health : 国際生活機能分類)への変遷に関する次の記述のうち、正しいものを1つ選びなさい。(第26回介護福祉士国家試験)

1.ICIDHは、機能・形態障害の分類が不十分という指摘があった。

2.医学モデルから社会モデルへの転換として、ICFを位置づけた。

3.ICIDHは、身体障害に適合できない部分があるという批判があり、ICFが開発された。

4.ICIDHにおける能力障害を、ICFでは参加制約に置き換えた。

5.ICIDHよりも、環境及び環境と個人の相互作用を重視したモデルとしてICFが提案された。

正解5

1.参考テキスト⇒ICFとICIDH

ICIDHあった指摘は、機能障害があれば必ず能力障害が生じ、それが社会的不利につながる、というような一方向的な図式になっており、現実にそぐわない面ある、という点です。選択肢3も同様に不適切です。

2.医学モデルから社会モデルへの転換ではなく、ICFはこの二つのモデルを統合したモデルになっています。

4.ICIDHにおける能力障害をICFでは活動制限と置き換えられています。またICIDHの社会的不利は、参加制約に置き換えられています。

ICF (International Classification of Functioning. Disability and Health :国際生活機能分類)の社会モデルに関する記述として、最も適切なものを1つ選びなさい。(第30回介護福祉士国家試験)

1.障害は、個人の問題である。

2.障害は、病気・外傷などから直接的に生じる。

3.障害は、専門職による個別的な治療で解決する。

4.障害は、環境によって作り出されるものである。

5.障害への対処では、個人のよりよい適応と行動変容が目標とされる。

正解4

障害に対する見方として医学モデルと社会モデルがあります。医学モデルは、障害を個人の問題としてとらえ、ICIDHにあるように病気や外傷等の健康状態から生じると考え、専門家による治療で回復させることを目標としてきました。

一方、社会モデルは、障害は主として社会(環境)によってつくられた人権問題や政治的な問題とみなし、障害のある人の社会への完全参加と環境の変更を目標としてきました。

ICIDH(International Classification of Impairments, Disabilities and Handicaps:国際障害分類)における能力障害として、適切なものを1つ選びなさい。(第32回介護福祉士国家試験)

1.日常生活動作(Activities of Daily Living:ADL)の障害

2.運動麻痺

3.失語

4.職場復帰困難

5.経済的不利益

正解1

ICIDH

機能障害(例:下肢に運動麻痺)

↓

能力障害(例:歩行困難)

↓

社会的不利(例:趣味のサッカーができなくなった)

選択肢2、3は機能障害に分類され、選択肢4、5は社会的不利に分類されます。

障害福祉計画において、ノーマライゼーション(normalization) の理念に沿って設定されている成果目標として、最も適切なものを1つ選びなさい。(第30回介護福祉士国家試験)

1.利用する交通機関の整備

2.ADL (Activities of Daily Living)(日常生活動作)の自立

3.身体機能の回復による社会復帰

4.疾病や障害の管理

5.福祉施設の入所者の地域生活への移行

正解5

参考テキスト⇒ノーマライゼーション

障害者が普通に暮らせるように、環境の方を調整し整備するのがノーマライゼーションの考え方なので、選択肢2~4は適切ではありません。

参考テキスト⇒障害福祉計画の成果目標等

駅の構内に車いすのまま乗れるエレベーターを設置するなど、選択肢1と5はノーマライゼーションの理念に沿っていると言えますが、障害福祉計画の成果目標として挙げられているのは選択肢5の方です。

この問題は、選択肢1か5で迷って間違ってしまった場合はしょうがないと思います。選択肢2~4が切れれば問題ありません。

ノーマライゼーション(normalization)の理念を8つの原理にまとめた人物として、正しいものを1つ選びなさい。(第31回介護福祉士国家試験)

1.ニィリエ(Nirje)

2.バンク-ミケルセン(Bank-Mikkelsen)

3.ヴォルフェンスベルガー(Wolfensberger)

4.ロバーツ(Roberts)

5.ソロモン(Solomon)

正解1

参考)⇒ノーマライゼーション

ソーシャルインクルージョン(social inclusion)の理念として、最も適切なものを1つ選びなさい。(第26回回介護福祉士国家試験)

1.すべての人を社会の一員として包み込み、共に支えあう。

2.同年代の障害がない人の生活と同じような生活ができるように援助する。

3.必要な支援を受けながら、自分の生活を選択し決定する。

4.問題解決能力を抑圧された人々の主体性を回復する。

5.奪われたすべての権利を回復し、その人にふさわしい生活を取り戻す。

正解1

参考テキスト⇒ソーシャルインクルージョン

「ソーシャルインクルージョン(social inclusion)」を説明する内容として、最も適切なものを1つ選びなさい。(第30回介護福祉士国家試験)

1.本人の利益のために、本人に代わって意思決定をすること

2.全人間的復権のこと

3.共に生き、支え合うこと

4.障害者の「強さ」に着目して支援すること

5.権利擁護や代弁をする活動のこと

正解3

2.

全人間的復権とは、障害を持った人が身体的、精神的、社会的、経済的に能力を回復させて人間らしく生きる権利を取り戻すこと

これはリハビリテーションの理念です。

4.障害者の「強さ」に着目して支援することをエンパワメントアプローチといいます。

5.権利擁護や代弁をする活動のことをアドボカシーといいます。

レスパイトケア(respite care)の目的として、適切なものを1つ選びなさい。(第26回介護福祉士国家試験)

1.利用者の身体的安静を確保すること。

2.介護を担う家族に休養を提供すること。

3.介護職に休息を提供すること。

4.利用者のリハビリテーションの機会を確保すること。

5.介護を担う家族の経済的負担を軽くすること。

正解2

レスパイトケアは、家族介護者の介護疲労を軽減するために、休養を提供することを目的に実施するものです。

リハビリテーションの専門職の業務として、最も適切なものを1つ選びなさい。(第26回介護福祉士国家試験)

1.言語聴覚士は、嚥下訓練を行う。

2.義肢装具士は、義肢を処方する。

3.視能訓練士は、高次脳機能障害(higher brain dysfunction)の評価を行う。

4.作業療法士は、知的障害者の疾病予防や健康づくり支援を行う。

5.理学療法士は、精神障害者の社会復帰の相談援助を行う。

リハビリテーションに関わる医療職の役割として、適切なものを1 つ選びなさい。(第29回介護福祉士国家試験)

1.作業療法士は、日常生活動作訓練を行う。

2.義肢装具士は、立位訓練を行う。

3.理学療法士は、短下肢装具の製作を行う。

4.臨床検査技師は、失語症(aphasia)の評価を行う。

5.言語聴覚士は、心理的な問題について面接を行う。

正解1

2.立位訓練を行うのは、理学療法士の役割です。

3.短下肢装具の製作を行うのは、義肢装具士の役割です。

4.失語症の評価を行うのは、言語聴覚士です。

5.心理的な問題について面接を行うのは、臨床心理士や医師などの役割です。

知的障害のある人のライフステージに応じた支援に関する次の記述のうち、最も適切なものを1つ選びなさい。(第26回介護福祉士国家試験)

1.乳児期には、身体的な成長と精神的な成長のアンバランスに配慮する。

2.幼児期には、将来の就職を考えた自立プログラムを提供する。

3.成人期には、家族の障害受容を支援する。

4.壮年期には、親と死別した後の生活への適応を支援する。

5.老年期には、障害福祉サービスの利用を支援する。

正解4

参考テキスト⇒知的障害者のライフステージに応じた支援

1.身体的な成長と精神的な成長のアンバランスに配慮するのは、主に児童期です。

2.将来の就職を考えた自立プログラムを提供するのは青年期です。

3.家族の障害受容を支援するのは、主に乳児期・幼児期である。

5.障害福祉サービスの利用を支援すること自体は、各ライフステージで行われるべきものです。

知的障害者に対する支援方法として、最も適切なものを1つ選びなさい。(第27回介護福祉士国家試験)

1.本人のいないところで、本人のことを決める。

2.子どもに接するようにかかわる。

3.失敗経験をさせないように先回りをする。

4.何かを伝える時には、言葉だけでなく身振りや絵などを使う。

5.社会的マナーに違反したときには、時間がたってから注意する。

正解4

参考テキスト⇒知的障害

1.できる限り本人の希望に合わせて支援することは大切です。

2.対等の立場でかかわる必要があります。

3.安全面などでは配慮する必要がありますが、失敗から学べることも多いです。そのために、失敗しても受け入れられる環境を作る支援が大切です。

5.知的障害者が社会的マナーを違反した場合、時間がたってからではなく、できる限りその直後に、正しいマナーなどの正しい内容を伝えることで理解が促進されます。

知的障害の特徴に関する記述として、最も適切なものを1つ選びなさい。(第31回介護福祉士国家試験)

1.成人期に出現する。

2.てんかん(epilepsy)の合併率が高い。

3.有病率は女性が高い。

4.重度・最重度が大半を占める。

5.遺伝性の障害が大半を占める。

正解2

1.18歳までの発達期に出現します。

3.男性の方が高いです。

4.軽度・中度の方が多いです。

平成17年度知的障害児(者)基礎調査結果の概要

5.知的障害の原因は様々で、原因が特定できないことも少なくないため、適切ではありません。

ダウン症候群の原因として、正しいものを1つ選びなさい。(第25回介護福祉士国家試験)

1.体内感染

2.染色体異常

3.劣勢遺伝

4.先天性代謝異常

5.核黄疸

正解2

参考テキスト⇒ダウン症候群

ダウン症候群の症状として、最も頻度の高いものを1つ選びなさい。(第28回介護福祉士国家試験過去問)

1.難聴

2.筋緊張の亢進

3.高次脳機能障害

4.片麻痺

5.腎障害

正解1

ダウン症候群の特徴としては、このようなものがあります。

- 筋肉の緊張度が低い

- 多くの場合、知的障害があります。

- 発達の道筋は通常の場合とほぼ同じですが、全体的にゆっくり発達します。

- 難聴や先天性の心疾患などを伴うことが多い。

2.ダウン症候群では、筋緊張が弱く、乳児期はとても体が柔らかいことが特徴的です。

3.高次脳機能障害は脳の損傷が原因で生じる症状であり、先天性疾患は除外されます。

4.ダウン症候群の症状に片麻痺はみられません。

5.ダウン症候群では心臓の異常が難聴とともに頻度の高い症状です。腎臓の機能異常に伴う腎障害は頻度が高くありません。

Fさん(26歳)は重度の知的障害があり、施設入所支援を利用している。次のうち、Fさんが地域移行する時の社会資源として、最も適切なものを1つ選びなさい。(第32回介護福祉士国家試験)

1.ケアハウス

2.共同生活援助(グループホーム)

3.自立支援医療

4.精神科病院

5.同行援護

正解2

1.ケアハウスは軽費老人ホームのことです。26歳のFさんが利用するものではありません。

2.参考テキスト⇒共同生活援助(グループホーム)

3.自立支援医療は、育成医療・更生医療・精神通院医療の医療費を助成する障害福祉サービスなので、地域移行を支援するための社会資源とは言えません。

4.精神科病院は、治療を目的とする場所であり、地域移行するときの社会資源とは言えません。

5.同行援護は視覚障害者を対象とした障害福祉サービスです。

自閉症スペクトラム障害のあるEちゃん(5歳)とのコミュニケーションとして、適切なものを1つ選びなさい。(第26回介護福祉士国家試験)

1.「水筒にもっとたくさん水を入れてね。」

2.「Eちゃんがいい子にしていたら、遊園地に連れて行ってあげます。」

3.「手を洗って、ご飯を食べて、歯を磨いてから遊園地に行こうね。」

4.「片づけが終わらないと、遊園地には連れていきませんよ。」

5.「Eちゃんは、これから遊園地に行きます。」

正解5

参考テキスト⇒自閉症スペクトラム障害

1&2.「もっとたくさん」「いい子」といった曖昧な表現は自閉症スペクトラム障害の子どもにとっては理解しにくいです。

3.複数の事柄を一度に伝えることは、自閉症スペクトラム障害がある子どもにとっては、理解しにくいです。この場合、「手を洗う」「ご飯を食べる」「歯を磨く」「遊園地に行く」を細かく区切って順番に伝えることが大切です。

4.「〇〇しないと、〇〇はしない」というような複数の表現を同時に伝えるだけでなく、二重否定を含んだ表現は自閉症スペクトラム障害がある子どもには理解しにくいです。

5.簡潔に伝えることが大切です。

自閉症スペクトラム障害(autism spectrum disorder)のある人への対応として、最も適切なものを1 つ選びなさい。(第28回介護福祉士国家試験)

1.こだわり行動に対しては、介入しない。

2.不適切な行動をとっているときは、強く制止する。

3.予定の変更があるときは、メモや絵を使って、予告する。

4.情報を伝えるときには、一度に多くの情報を提供する。

5.パニックを引き起こす事柄を克服できるような訓練をする。

正解3

1.こだわり行動が本人や周囲に対して問題となる場合は介入する必要があります。しかし周りが騒ぐとますます混乱し、それが次の刺激になり、行動がエスカレートします。静かにかつ迅速に対応することが大事です。

2.体を押さえ込むような強い制止は、本人の刺激になり逆効果になります。

3.変化に対する抵抗が強いため、このようにあらかじめ予告しておくことは効果的です。

4.具体的に、簡潔にするほうが伝わりやすいです。

5.自閉症の人のパニックは、感覚過敏からくるもの、こだわりからくるもの、など様々ですが、怒っているのではなく、その場の意味がわからず混乱している状態です。パニックは、混乱している状況を分かってほしいというサインなので、克服する訓練ではなく、パニックが起こりやすい状況を記録して、パニックを起こさなくてもよい環境をつくることが大切です。

自閉症スペクトラム障害(autism spectrum disorder)の特性として、最も適切なものを選びなさい。(第32回介護福祉士国家試験)

1.読み書きの障害

2.社会性の障害

3.注意の障害

4.行為障害

5.運動障害

正解2

1.読み書きの障害があるのは学習障害(LD)です。

2.相手の感情を読み取ることが苦手なため、対人関係に困難があります。

3.注意の障害があるのは注意欠陥多動性障害(ADHD)です。

4.行為障害とは素行症とも呼ばれ、他者の基本的な権利を侵害する行動を繰り返し起こす病気です。具体的には人や物への暴力的な攻撃、窃盗や長期・複数回の家出などが挙げられます。

5.運動障害はありません。

広汎性発達障害(pervasive developmental disorder)の特性として、適切なものを1 つ選びなさい。(第29回介護福祉士国家試験)

1.特定のものに対するこだわりが強い。

2.相手の意図を正確に読み取る。

3.幻覚や妄想が現れる。

4.麻痺性構音障害を生じる。

5.協調して作業することが得意である。

正解1

2.広汎性発達障害の場合、相手の意図を正確に読み取ることは難しいです。

3.広汎性発達障害の特性に幻覚や妄想はありません。

4.麻痺性の構音障害が生じるということはありません。

5.広汎性発達障害の場合、相手の気持ちを察しながら協調して作業することは不得意です。

自閉症(autism) の特性に関する次の記述のうち、最も適切なものを1つ選びなさい。(第30回介護福祉士国家試験)

1.対人関係の形成に障害がある。

2.読む、書く、計算することが苦手である。

3.知的機能の発達に遅れがみられる。

4.集中力がない。

5.思考の流れに関連性や統一性がない。

正解1

2.読む、書く、計算することが苦手なのは学習障害(LD)です。

3.自閉症では基本的に知的機能の発達に遅れはみられません。ただし、自閉症スペクトラム障害と知的障害が併存する場合もあります。

4.自閉症では、興味・関心のある事柄に対して常同的または反復的な行動を伴うことが多く、限定された強い集中力をみせることがあります。

5.自閉症の人は、ある一定の行動をとる傾向があり、毎日同じ場所で、同じ時間に同じ行動をすることがあります。

G君(12歳、男性)は現在、小学校に通学している。小さい頃から、集中力が乏しい、じっとしていられない、順番が待てないなどの症状が指摘されていた。また、 このような行動に対して友人や周囲の大人から注意を受けることが多く、自信が持てないでいた。心配した母親は、紹介を受けて発達障害者支援センターに相談することにした。

G君に対する支援方法の助言として、最も適切なものを1つ選びなさい。(第30回介護福祉士国家試験)

1.一度に多くの指示を伝える。

2.他者との交流を回避する。

3.集中できる環境をつくる。

4.比喩を用いた会話を促す。

5.視覚に強い刺激を与える。

正解3

G君の行動の特徴から注意欠陥多動性障害であると推測できます。

1.一度に多くの指示を伝えることは、G君の混乱をまねき、行動に移しにくくなります。指示は、 具体的に短く伝えるほうが理解しやすいです。

2.ADHDの人は、衝動性があるため、不適切な発言や行動を起こしてしまうものの、社会性は保持されています。したがって、他者との交流を回避することは望ましくありません。

3.音や声に敏感に反応し、刺激にすぐ興味が移るなど気が散りやすいため、目的や課題に集中できる環境をつくることが望ましいです。

4.比喩を用いた会話はADHDの人にとって理解しにくく、気も散りやすくなります。具体的な会話のほうがわかりやすいです。

5.視覚的刺激で落ち着かなくなる場合もあるため、刺激を軽減するほうが望ましいです。

Hさん(女性)は、長男J君(3歳)が通園中の保育所の保育士から、「J君は言語などの発達に遅れがあるようだ」 と伝えられた。子どもの将来に不安を感じたHさんは、知り合いの介護福祉職に相談した。介護福祉職がHさんに対して行うアドバイスとして、最も適切なものを1つ選びなさい。(第30回介護福祉士国家試験)

1.子どもの発達の状態を見守る。

2.児童発達支援センターに相談する。

3.児童相談所の判定を受ける。

4.障害児保育の申請を行う。

5.居宅介護事業所を紹介する。

正解2

1.見守るだけでは、現在Hさんが抱える子どもの将来の不安を解決できません。

2.児童発達支援センターは、施設に通う子どもの通所支援のほか、地域にいる障害のある子どもや家族への支援、保育園・幼稚園などの障害のある子どもを預かる機関との連携・相談・支援などを行います。

3.児童相談所の判定とは、児童心理司、医師、一時保護所の児童指導員や保育士など、これら各専門職がそれぞれの診断結果を持ち寄り、協議した上で総合的見地から児童相談所としての援助方針を立てるのが判定(総合診断)です。

長男の発達の遅れについて相談したいという段階なので、適当ではありません。選択肢が”児童相談所に相談する”なら適切でした。

4.障害児保育とは、認可保育所等で実施される保育の必要な心身に障害のある子どもの保育のことです。この事例では、通園中の保育所の保育士から情報提供があっただけで、障害があると診断されたわけではないため、適切ではありません。

5.介護が必要というわけではないので、適切ではありません。

Fさん(55歳、男性)は、1年前に筋萎縮性側索硬化症(ALS)と診断された。以前よりも、両上下肢の筋力低下が進み、日常生活にも介助が必要となってきた。現在は、壁を伝いながら、妻の介助でどうにか歩行は可能である。からだを起こすと血圧が低くなり呼吸が苦しくなるため、「何もしたくない」と自宅の中だけで過ごすことが多い。介護職の対応として、最も適切なものを1つ選びなさい。(第26回介護福祉士国家試験)

1.血圧低下を治療する。

2.妻に病状の進行を説明する。

3.人工呼吸器の装着を促す。

4.安楽な体位を工夫する。

5.運動・体操を指導する。

筋萎縮性側索硬化症(amyotrophic lateral sclerosis:ALS)にみられる特徴的な障害として、最も適切なものを1 つ選びなさい。(第29回介護福祉士国家試験)

1.知的障害

2.呼吸障害

3.眼球運動障害

4.膀胱直腸障害

5.感覚障害

正解2

1.ALSは、大脳や脊髄などの運動に関わる神経が障害され、筋委縮と筋力低下、球麻痺(舌萎縮、言語障害、嚥下障害)などの症状があらわれますが、知的障害はみられません。

2.ALSの末期では呼吸筋の麻痺によって呼吸障害がみられます。

3~5.ALSでは、末期でも眼球運動障害、膀胱直腸障害、感覚障害、褥瘡はあらわれにくいです。そのため、この4つの症状は「陰性4徴候」と呼ばれています。

筋萎縮性側索硬化症(amyotrophic lateral sclerosis:ALS)に関する次の記述のうち、正しいものを1つ選びなさい。(第32回介護福祉士国家試験)

1.免疫疾患である。

2.振戦や筋固縮が主な症状である。

3.視力や聴力は保たれる。

4.運動失調が現れる。

5.全身の臓器に炎症を起こす。

正解3

1.運動の神経細胞が障害される病気です。

2.このような症状がみられるのはパーキンソン病です。

3.五感は保たれます。

4.運動失調とは、目的の運動に関係する様々な動きの協調性が悪くなるため、それを円滑にできなくなる病態を指します。運動失調の代表的な症状は、起立・歩行時のふらつきです。

ALSは脳からの命令を筋肉に伝える運動神経が障害され、体を動かすのに必要な筋肉が徐々にやせて力がなくなっていく病気です。初期症状に運動失調がみられることがありますが、ALSの説明としては適切ではありません。

5.ALSは運動神経が障害される病気で、全身の臓器に炎症を起こす病気ではありません。

嚥下障害を引き起こす難病として、適切なものを1つ選びなさい。(第28回介護福祉士国家試験)

1.潰瘍性大腸炎

2.悪性関節リウマチ

3.筋萎縮性側索硬化症

4.クローン病

5.広範脊柱管狭窄症

正解3

嚥下障害を引き起こす病気は、球麻痺の症状がある選択肢3の筋萎縮性側索硬化症(ALS)です。

言語機能障害を来す難病として、最も可能性の高いものを1つ選びなさい。(第30回介護福祉士国家試験)

1.潰瘍性大腸炎(ulcerative colitis)

2.悪性関節リウマチ(malignant rheumatoid arthritis)

3.後縦靭帯骨化症(ossification of posterior longitudinal ligament)

4.クローン病(Crohn disease)

5.脊髄小脳変性症(spinocerebellar degeneration)

正解5

参考テキスト⇒脊髄小脳変性症

すくみ足の症状が見られる疾患として、正しいものを1つ選びなさい。(第28回介護福祉士国家試験)

1.パーキンソン病

2.脊髄小脳変性症

3.デュシェンヌ型筋ジストロフィー症

4.脳性麻痺

5.脊髄損傷

正解1

すくみ足の症状で積極的に選択肢1のパーキンソン病を選んで大丈夫です。

他の選択肢では、脊髄小脳変性症の症状で失調性歩行(ふらふらした歩行)、口や舌がもつれて話ずらい、あたりを覚えておく程度で大丈夫です。

ホーエン・ヤール重症度分類でステージⅢにあるパーキンソン病(Parkinsondisease)の人の日常生活の留意点として、最も適切なものを1 つ選びなさい。(第29回介護福祉士国家試験)

1.履物はサンダルを使用する。

2.誤嚥に気をつける。

3.安静にして過ごす。

4.薬を飲み忘れた場合は、次に2 回分服用する。

5.食物繊維の多い食べ物は避ける。

正解2

参考テキスト⇒ホーエン・ヤール重症度分類

ステージⅢは姿勢反射障害がみられます。日常生活に支障はありますが、まだ介助なしで過ごせます。※この問題は特にホーエン・ヤールの分類の知識がなくても解けます。

1.小刻み歩行やすくみ足などの症状があり、サンダルを使用していると転倒のリスクが高まります。

2.パーキンソン病の人には、嚥下・摂食障害がみられることが多いため、適切です。

3.パーキンソン病では夜間の頻尿、うつ症状などにより、睡眠障害を訴えることが少なくありません。夜間しっかり眠ることで翌朝の体の動きがよくなる効果もあるため、夜間しっかりした睡眠をとり、日中は適度に体を動かして夜間睡眠を良好にする規則正しい生活が大事です。

4.薬は飲むタイミング、分量が決められています。飲み忘れたからといって、2回分服用することは不適切です。

5.パーキンソン病では、自律神経症状として便秘がよくみられます。便秘を予防するためにも、食物繊維の多い食べ物を摂取したほうがよいです。

パーキンソン病(Parkinson disease)のHさんは、最近、立位時の前傾姿勢が強くなり、歩行時の方向転換が不安定になり始めた。日常生活動作には介助を必要としない。

Hさんのホーエン・ヤール重症度分類として、最も適切なものを選びなさい。(第32回介護福祉士国家試験)

1.ステージⅠ

2.ステージⅡ

3.ステージⅢ

4.ステージⅣ

5.ステージⅤ

正解3

”姿勢反射障害がみられるが、日常生活動作には介助を必要としない”はステージⅢです。

障害受容過程の「ショック期」に関する次の記述のうち、適切なものを1 つ選びなさい。(第29回介護福祉士国家試験)

1.現実を実感することが難しい。

2.抑うつ反応を示す。

3.自らの努力が必要だと気づく。

4.他人に感情をぶつける。

5.障害を受け止めることができる。

Gさん(56歳、男性)は糖尿病性網膜症(diabetic retinopathy)に伴う眼底出血を繰り返して、治療を受けていた。医師から失明は避けられないと説明を受けた。その後、Gさんは周囲に怒りをぶつけたり、壁に頭を打ち付けたりという行動が見られるようになった。

このときのGさんの障害受容の状況として、最も適切なものを選びなさい。(第32回介護福祉士国家試験)

1.ショックではあるが、不安はそれほど強くない。

2.自分には障害はないと否認する。

3.前向きに自己努力を図ろうとする。

4.否認ができずに混乱する。

5.新しい価値観や役割を見いだす。

正解4

Gさんは周囲に怒りをぶつけたり、壁に頭を打ち付けたりという行動が見られるようになった。

この記述から、選択肢1、3、5は適当ではありません。

また、自分の障害を認識しているから上記のような行動をとっていると考えられるので選択肢2も適当ではありません。

適応機制の1つである「退行」に関する次の記述のうち、正しいものを1つ選びなさい。(第30回介護福祉士国家試験)

1.認めたくない欲求を心の中に抑え込もうとする。

2.欲求を価値の高い行為に置き換える。

3.適当な理由をつけて、自分を正当化しようとする。

4.発達の未熟な段階に後戻りして、自分を守ろうとする。

5.苦しくつらい現実から逃げることで、一時的に心の安定を求める。

ICF(International Classifcation of Functioning, Disability and Health:国際生活機能分類)の社会モデルに基づく障害のとらえ方に関する記述として、最も適切なものを1つ選びなさい。(第33回介護福祉士国家試験)

1 個人の問題としてとらえる。

2 病気・外傷から直接的に生じる。

3 さまざまな環境との相互作用によって生じる。

4 治療してできるだけ回復させることを目的とする。

5 医療などによる援助を必要とする。

正解3

【社会モデル】

“ 目が見えない “ “ 耳が聞こえない ”などの心身機能の制約が障害と捉えられがちですが、“ 階段しかない施設 ”や“ 高いところに物をおいた陳列 ”など、社会や環境のあり方・仕組みが障害を作り出しているという考え方です。

選択肢3以外はすべて医学モデルに関するものです。

リハビリテーションに関する次の記述のうち、適切なものを1つ選びなさい。(第33回介護福祉士国家試験)

1 語源は「再び適したものにすること」である。

2 ニィリエ(Nirje,B.)によって定義された。

3 医療の領域に限定されている。

4 自立生活運動とは関係がない。

5 機能回復訓練は社会的リハビリテーションである。

正解1

2.ニィリエで覚えておくべきなのは、ノーマライゼーションの理念を整理・成文化し、原理として定義づけ、アメリカへ紹介した。というところです。

3.教育リハビリテーションや、職業リハビリテーションなどもあります。

5.機能回復訓練は医学的リハビリテーションです。

選択肢2、3、5は確実に間違いで、残り選択肢1か選択肢4ですが、選択肢1はよさそうだけど、いまいちわからない。選択肢4はまちがってそうだけど、いまいちわからない、という感じなので選択肢1を選びます。

ちなみに自立生活運動というのは、重度の障害があっても、自分の人生を自立して生きるという考えに基づいて、障害者が自己決定できるような社会サービスを築いていくことを目指した、アメリカの社会運動のことで、リハビリテーションとも関わっています。

「Nothing about us without us (私たち抜きに私たちのことを決めるな)」の考え方のもとに、障害者が作成の段階から関わり、その意見が反映されて成立したものとして、最も適切なものを1つ選びなさい。(第33回介護福祉士国家試験)

1 優生保護法

2 国際障害者年

3 知的障害者福祉法

4 身体障害者福祉法

5 障害者の権利に関する条約

正解5

これはよくわからないので、適当に選んで次にいってしまってもいいんですが、問題文の考え方が英語で書かれているので、国際的なものと判断して、選択肢2か選択肢5に絞って、さらに作成の段階からかかわりとあるので、選択肢5を選びます。

実際正解5です。

ただ、この問題は間違っても問題ありませんし、国際障害者年や障害者の権利に関わる条約を細かく勉強する必要もありません。

Dさん(31歳、男性)は、脊髄損傷(spinal cord injury)による対麻痺で、リハビリテーションのため入院中である。車いすでの日常生活動作(Activities of Daily Living:ADL)は自立したが、退院後自宅で生活するときに、褥瘡が生じないか心配している。Dさんの褥瘡が発生しやすい部位として、最も適切なものを1つ選びなさい。(第33回介護福祉士国家試験)

1 頭部

2 上腕部

3 背部

4 腹部

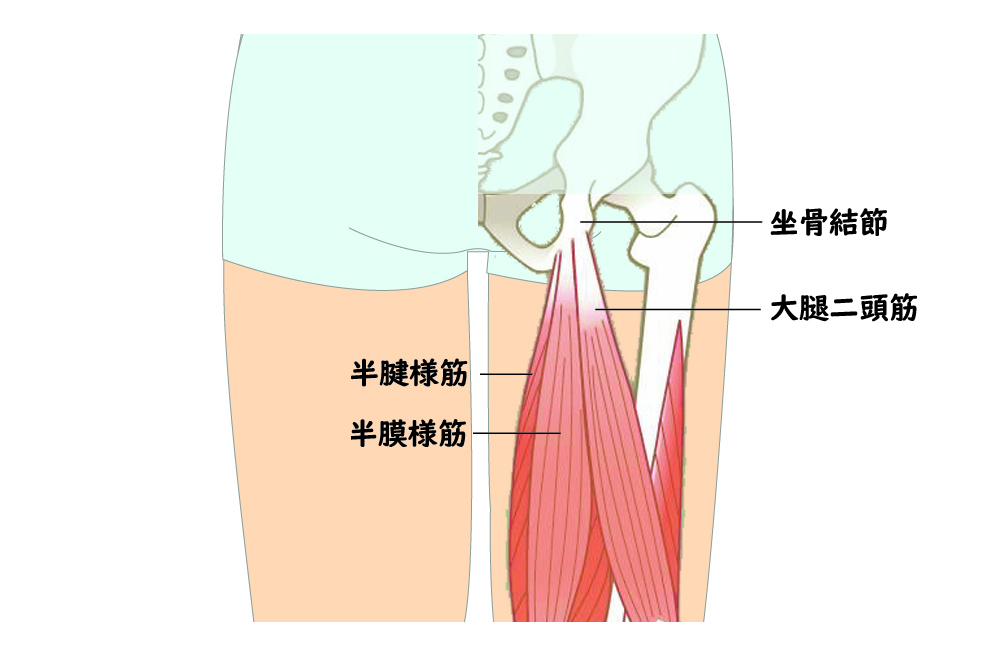

5 座骨結節部

正解5

両下肢の麻痺で、車イスでの生活で褥瘡が生じていないか不安ということは、麻痺している部分で、ずっと座っていて褥瘡ができないか不安ということなので、選択肢5の座骨結節部が正解です。

座骨結節は、坐骨の下端にある隆起。 椅子に座ったときに座面に接し、体重を支える部分です。

出典 NozuChiroClinic

脊髄の完全損傷で、プッシュアップが可能となる最上位のレベルとして、最も適切なものを1つ選びなさい。(第33回介護福祉士国家試験)

1 頚髄(C1~C3)

2 頚髄(C7)

3 胸髄

4 腰髄

5 仙髄

正解2

この問題は脊髄損傷について細かく覚えていなければならず、プッシュアップが何かわからなければ、答えられないので、けっこう難しいと思います。

なのでわからなければ、適当に選んで次にいってしまって大丈夫ですが、脊髄損傷に関する問題は出題率があがっているので、しっかり勉強しておく方がよいです。

参考)⇒脊髄損傷

まず、プッシュアップは、手で車イスや床を押し、身体を持ち上げる動きのことです。

プッシュアップが可能となる最上位のレベルというのは、ギリギリプッシュアップはできるレベルということなので、選択肢4、5は除外します。

次に選択肢1の損傷レベルC1~C3の場合、呼吸障害、四肢麻痺などの重度の障害で、プッシュアップは不可能なので除外します。

胸髄損傷では体幹、下肢の麻痺がありますが、上肢の麻痺はみられないので、プッシュアップは可能です。

頚髄損傷でレベルC7の場合、手と指、手首と腕の部分麻痺がありますが、ひじの屈曲、突っ張りは可能なので、プッシュアップは可能です。

なので、プッシュアップが可能となる最上位のレベルとしては選択肢2が正解です。

筋ジストロフィー(muscular dystrophy)の病態について、最も適切なものを1つ選びなさい。(第33回介護福祉士国家試験)

1 網膜が変性する。

2 運動神経が変性する。

3 自己免疫が原因である。

4 中脳の黒質が病変部位となる。

5 筋線維に変性が生じる。

正解5

筋ジストロフィーは骨格筋の壊死・再生を主な病変とする遺伝性筋疾患の総称で、筋肉の変性、壊死が生じます。その結果、筋肉の萎縮などが生じ、筋力が低下し運動機能など各機能障害をもたらします。根本的な治療薬はなく、指定難病のひとつです。

「障害者虐待防止法」の心理的虐待に関する次の記述のうち、適切なものを1つ選びなさい。(注)「障害者虐待防止法」とは、「障害者虐待の防止、障害者の養護者に対する支援等に関する法律」のことである。(第33回介護福祉士国家試験)

1.身体に外傷が生じるおそれのある暴行を加えること。

2.わいせつな行為をすること。

3.著しい暴言、または著しく拒絶的な対応を行うこと。

4.衰弱させるような著しい減食、または長時間の放置を行うこと。

5.財産を不当に処分すること。

正解3

1.これは身体的虐待です。

2.これは性的虐待です。

3.これが心理的虐待です。

4.これはネグレクトです。

5.これは経済的虐待です。

心臓機能障害のある人に関する記述として、最も適切なものを1つ選びなさい。(第33回介護福祉士国家試験)

1.塩分の制限は必要としない。

2.呼吸困難や息切れなどの症状がみられることが多い。

3.日常生活で外出を避けるべきである。

4.ペースメーカーの装着者は、身体障害者手帳の交付対象から除外される。

5.精神的なストレスの影響は少ない。

正解2

1.心臓機能障害の原因となる疾患には、虚血性心疾患や心不全等があります。虚血性心疾患は狭心症と心筋梗塞をまとめた呼び名です。狭心症の危険因子に高血圧や糖尿病があるので、塩分を制限することは必要です。

2.これは正しいです。心臓から体側へ血液を送り出せずに、心臓だけでなく、肺に血液が滞ることにより、呼吸困難などの症状があらわれます。特に夜間に臥床しているときには呼吸困難が強くなります。

上半身を起こしオーバーテーブルなどにもたれかかり、前傾を保つ姿勢(起座位)をとるか、 上半身を45度程度上げた半座位(ファーラー位ともいいます)をとると呼吸が楽になります。

3.外出を避けることで筋力が低下するなど、廃用症候群(生活不活発病)の誘因となります。また、外出したいのにできないという状態だと、ストレスをためてしまう可能性があります。医師と相談した上で適切に外出し、残存機能を維持し、ストレスをためないようにするのが適切です。

4.ペースメーカーの装着者は、身体障害者手帳の交付対象です。

5.心臓機能障害のある人は、呼吸困難や胸痛などの自覚症状により、常に恐怖や不安を感じながら生活しており、精神的なストレスの影響は大きいです。

発達障害のEさん(5歳、男性)の母親(28歳)は、Eさんのことを一生懸命に理解をしようと頑張っている。しかし、うまくいかないことも多く、子育てに自信をなくし、どうしたらよいのかわからずに一人で悩んでいる様子が見られる。母親への支援に関する次の記述として、最も適切なものを1つ選びなさい。(第33回介護福祉士国家試験)

1.現状を受け入れるように説得する。

2.一時的な息抜きのために、レスパイトケアを紹介する。

3.同じ立場にあるペアレント・メンターを紹介する。

4.Eさんへの発達支援を強化するように勧める。

5.介護支援専門員(ケアマネジャー)を紹介する。

正解3

1.子育てに自信をなくし、どうしたらよいのかわからずに一人で悩んでいるという現状を受け入れるように説得するのは不適切です。

2.母親は休息を望んでいるわけではないので、適当ではありません。

3.ペアレントメンターは、発達障害児の子育て経験のある親で、相談支援に関する一定のトレーニングを受けた者のことで、Eさんの母親が子育てに関する悩みを相談することができるので適切です。

4.児童発達支援は、障害のある未就学児童が療育や生活の自立のために受けることができる福祉サービスです。

日常生活の自立のための療育や、学習支援、運動プログラムなど、個々のニーズに応じたさまざまなサービスを提供していますが、発達支援を強化しても、子育てに自信をなくし、悩んでいる母親の支援になりません。

5.Eさんは5歳であり、介護保険制度の出番はありません。

障害者の法的定義に関する次の記述のうち、正しいものを1つ選びなさい。(第34回介護福祉士国家試験)

1.身体障害者福祉法における身体障害者は、身体障害者手帳の交付を受けた18歳以上のものをいう。

2.知的障害者は、知的障害者福祉法に定義されている。

3.「精神保健福祉法」における精神障害者には、知的障害者が含まれていない。

4.障害者基本法において発達障害者は、精神障害者に含まれていない。

5.障害児は、障害者基本法に定義されている。

正解1

身体障害者福祉法第4条で、身体障害者について「身体上の障害がある18歳以上の者であつて、都道府県知事から身体障害者手帳の交付を受けたものをいう」と規定されています。

2.知的障害者に関して、一般的に定義している法律はありません。

3.精神保健福祉法第5条で、精神障害者について「統合失調症、精神作用物質による急性中毒又はその依存症、知的障害、精神病質その他の精神疾患を有する者をいう」と規定されています。

4.障害者基本法第2条第1号で、障害者について「身体障害、知的障害、精神障害(発達障害を含む。)その他の心身の機能の障害(以下「障害」と総称する。)がある者であって、障害及び社会的障壁により継続的に日常生活又は社会生活に相当な制限を受ける状態にある者をいう」と規定されています。

5.障害児については、児童福祉法で規定されています。

半側空間無視に関する次の記述のうち、最も適切なものを1つ選びなさい。(第34回介護福祉士国家試験)

1.食事のとき、認識できない片側に食べ残しがみられる。

2.半盲に対するものと介護方法は同じである。

3.失行の1つである。

4.本人は半側空間無視に気づいている。

5.認識できない片側へ向かってまっすぐに歩ける。

正解1

半側空間無視は、脳卒中や脳損傷の影響で、自分の体の片側や視界の片側を無視してしまう症状です。主に右半球損傷によって起こることが多く、左側の空間認識が障害されることが一般的です。

この状態では、患者は自分の体の片側にあるものや視界の片側にあるものを無視してしまいます。例えば、食事の際には、彼らは認識できない片側に食べ残しがあることに気づかないことがあります。

2.半盲は、視野の一部(通常は左半分または右半分)が失われる状態を指します。この状態は、脳卒中、脳腫瘍、外傷性脳損傷など、視覚情報を処理する脳の部位に損傷がある場合に起こります。半盲は、患者が視野の一部を見ることができないため、日常生活に支障をきたすことがあります。

半盲と半側空間無視は、両方とも視覚障害に関連する症状ですが、異なる原因と症状があります。半盲は視野の一部が失われることで視覚が制限されますが、半側空間無視では視野自体は正常であるものの、患者は視界の片側にあるものを無視してしまいます。そのため、両者の介護方法や対処法も異なります。

3.失行は、脳の損傷により、目的を持った運動や動作が正確に実行できなくなる障害です。筋力や感覚は正常でも、動作の計画や制御ができなくなります。半側空間無視とは異なります。

4.半側空間無視の患者は、自分が半側空間無視であることに気づかないことが一般的です。

5.認識できない片側へ向かって歩くことは、半側空間無視の患者にとって困難です。

Dさん(35歳、男性)は重度の知的障害があり、地元の施設入所支援を利用している。Dさんの友人Eさんは、以前に同じ施設入所支援を利用していて、現在は共同生活援助(グループホーム)で暮らしている。Dさんは、共同生活援助(グループホーム)で生活するEさんの様子を見て、その生活に関心をもったようである。施設の職員は、Dさんの共同生活援助(グループホーム)での生活は、適切な援助を受ければ可能であると考えている。一方、Dさんの母親は、親亡き後の不安から施設入所支援を継続させたいと思っている。介護福祉職が現時点で行うDさんへの意思決定支援として、最も適切なものを1つ選びなさい。(第34回介護福祉士国家試験)

1.母親の意思を、本人に伝える。

2.共同生活援助(グループホーム)の生活について話し合う。

3.介護福祉職の考えを、本人に伝える。

4.具体的な選択肢を用意し、選んでもらう。

5.地域生活のリスクについて説明する。

正解2

現時点では、

・Dさんが共同生活援助(グループホーム)への関心を持っている

・施設の職員が適切な援助で可能と考えている

・母親が施設入所支援を継続させたいと思っている

という状況で、選択肢2が適当なのは、Dさんの意思や関心に応じて、グループホームでの生活について情報を共有し、理解を深めることができるからです。他の選択肢は、Dさんの意思や関心に十分に配慮していないか、適切な意思決定支援につながりません。

1&3.最も優先すべきは、Dさんの気持ちや意思です。

4.一見よさそうですが、具体的な選択肢を提示してDさんに選ばせるだけで、それらの選択肢に関する情報共有や理解を深めるための対話が欠けていることが問題点です。意思決定支援の過程では、Dさんが自分の意思や希望に基づいて選択を検討し、最終的にどのような支援を受けるかを決定するために、十分な情報提供や対話が必要です。なので選択肢2の方がベターです。

5.リスクに焦点を当てて説明しているため、Dさんが共同生活援助(グループホーム)での生活に関心を持っていることに対するサポートが不十分です。また、リスクだけを強調することで、Dさんが恐れや不安を抱く可能性もあります。

筋萎縮性側索硬化症(amyotrophic lateral sclerosis:ALS)では出現しにくい症状として、適切なものを1つ選びなさい。(第34回介護福祉士国家試験)

1.四肢の運動障害

2.構音障害

3.嚥下障害

4.感覚障害

5.呼吸障害

正解4

ALSは筋肉を動かし、かつ運動をつかさどる神経が障害をうける病気です。脳から「手足を動かせ」という命令が伝わらなくなることにより、力が弱くなり、筋肉がやせていきます。他にも延髄の運動神経核の変性による球麻痺症状があります。

球麻痺というのは、延髄の運動核の障害による麻痺のことです。球麻痺の球は延髄の慣用語で、延髄は、舌、咽頭、口蓋、喉頭などの筋肉の運動を支配しているため、延髄の損傷でしばしば咀嚼、嚥下、さらに構音障害をきたします。

呼吸筋の筋力低下では、呼吸困難のため人工呼吸器が必要になる場合もありますが、症状の個人差は大きいです。

その一方で、次のような「陰性4徴候」と言われる、現れにくい症状があります。

- 眼球運動障害

ALSでは、眼球の運動に必要な筋肉は侵されにくく、末期でも瞬きや目の動きでコミュニケーションをとることができます。 - 膀胱直腸障害

排泄に必要な膀胱、直腸の筋肉は、ALSによって侵されません。尿意や便意の感覚も正常なので、介助してもらい自分で排泄することができます。 - 感覚障害

ALSでは、視覚、聴覚、臭覚、味覚、触覚などの知覚神経は侵されず、正常なまま維持されます。末期でも映画や音楽などを楽しむ事ができます。 - 褥瘡

患者の皮膚がなめし皮のようにしなやかになり、死に至るまで褥瘡が起こりにくいという事実があります。

Fさん(21歳、男性)は、交通事故による頸髄損傷で重度の四肢麻痺になった。最近はリハビリテーションに取り組まず、周囲の人に感情をぶつけ強くあたるようになった。介護福祉職の対応に関する次の記述のうち、最も適切なものを1つ選びなさい。(第34回介護福祉士国家試験)

1.歩けるようになるために、諦めずに機能訓練をするように支援する。

2.トラブルが起きないように、Fさんには近寄らないようにする。

3.生活態度を改めるように、Fさんに厳しく注意する。

4.自分でできることに目を向けられるように、Fさんを支援する。

5.障害が重いので、Fさんのできることも手伝うようにする。

正解4

Fさんの感情や心情に対して配慮しつつ、自分でできることに目を向けるように支援し、自立や自尊心を向上させることができます。

1.Fさんが歩けるようになることを前提にしているため、現実的でない場合があります。また、Fさんの感情や心情に対するサポートが不足しています。

2.Fさんを孤立させるだけで、適切ではありません。

3.厳しく注意することで、Fさんの感情を無視し、ストレスをさらに増加させる可能性があります。

5.Fさんのできることも手伝うことは、できる能力を奪うことにつながるため、適切ではありません。

Gさんはパーキンソン病と診断され、薬物療法が開始されている。立位で重心が傾き、歩行中に停止することや向きを変えることが困難である。Gさんのこの症状を表現するものとして、最も適切なものを1つ選びなさい。(第34回介護福祉士国家試験)

1.安静時振戦

2.筋固縮

3.無動

4.寡動

5.姿勢保持障害

正解5

パーキンソン病の症状として、姿勢反射障害と書かれている場合も多いです。

1.安静時振戦は、安静にしているときでも、手や足が自分の意思とは関係なく震える状態のことです。

2.筋固縮(筋強剛)は、筋肉がこわばることです。顔の筋肉が固縮することによって表情が乏しくなる仮面様顔貌がみられます。

3&4.無動・寡動・動作緩慢はほぼ同じ意味で、動きが鈍くなることです。

障害者への理解を深めるために有効なアセスメントツールの1つであるエコマップが表すものとして、最も適切なものを1つ選びなさい。(第34回介護福祉士国家試験)

1.家族との関係

2.社会との相関関係

3.認知機能

4.機能の自立度

5.日常生活動作

正解2

エコマップは利用者本人を中心として、その周辺にある社会資源(家族、兄弟姉妹、友人、近隣住民、医師、各種介護関連機関など)との相関関係を、図式化、視覚化したものです。生態地図とも言われます。

「障害者総合支援法」で定める協議会に関する次の記述のうち、最も適切なものを1つ選びなさい。(第34回介護福祉士国家試験)

1.当事者・家族以外の専門家で構成する。

2.療育手帳を交付する。

3.相談支援専門員を配置しなければならない。

4.国が設置する。

5.地域の実情に応じた支援体制の整備について協議を行う。

正解5

参考テキスト⇒協議会

1.当事者や家族は基本的に参加します。

2.療育手帳の交付は、知的障害者に対して都道府県知事、指定都市市長が行います。協議会の業務ではありません。ちなみに療育手帳は、主に知的障害のある人が取得できる障害者手帳です。知的障害のある人が支援や相談などのサービスを受けやすくすることを目的としています。

3.協議会は地域の多種多様な関係者で構成することが必要です。個別支援会議から定例会などは、できる限り個別具体の障害者の相談に応じるため相談支援事業者(相談支援専門員)をはじめ、サービス提供事業者の担当者など地域で中核的な活動をしている者で構成することが求められますが、相談支援専門員を配置しなければならないという義務は定められていません。

4.協議会の実施主体は市町村や都道府県などの自治体です。

障害者が障害福祉サービスを利用するために相談支援専門員が作成する計画として、正しいものを1つ選びなさい。(第34回介護福祉士国家試験)

1.地域福祉計画

2.個別支援計画

3.サービス等利用計画

4.障害福祉計画

5.介護サービス計画

正解3

1.地域福祉計画は、社会福祉法に基づいて市町村および都道府県が策定します(努力義務)。

2.個別支援計画はサービス提供責任者やサービス管理責任者が作成します。

4.障害福祉計画は、障害者総合支援法に基づいて、厚生労働大臣が策定する基本指針に即して、都道府県が都道府県障害福祉計画を策定し、さらにそれに基づき市町村が市町村障害福祉計画を策定します。

5.介護サービス計画はケアプランのことで、介護支援専門員(ケアマネージャー)が作成します。

Hさん(45歳、男性)は、脳梗塞を発症して半年間入院した。退院してからは、障害者支援施設に入所して自立訓練を受けている。2か月ほど過ぎたが、右片麻痺と言語障害が残っている。妻のJさん(35歳)はパート勤務で、小学3年生の子どもがいて、将来が見えずに不安な気持ちである。家族に対する介護福祉職の支援として、最も適切なものを1つ選びなさい。(第34回介護福祉士国家試験)

1.家族の不安な気持ちに寄り添い、今の課題を一緒に整理し考えていく。

2.Jさんの気持ちを最優先して方向性を決める。

3.訓練の様子を伝えるために、頻繁にJさんに施設に来てもらう。

4.家族が困っているので専門職主導で方向性を決める。

5.レスパイトケアを勧める。

正解1

家族全体が関わる問題であり、それぞれのニーズや不安を共有し、解決策を一緒に考えることが重要です。

2.介護福祉職がまず優先するのは、Hさんの気持ちや希望です。

3.これではJさんの負担が増えるだけで、家族全体の問題に対処できません。

4.方向性を決定するのは当事者であるHさんとJさんであって、専門職主導で方向性を決めるのは、適切ではありません。

5.レスパイトケアは、デイサービスなどを利用して、家族などの介護者の身体的・精神的負担の軽減を目的としています。Hさんは現在、障害者支援施設に入所しているので、家族にレスパイトケアを勧めるのは適切ではありません。